佐々井 良二 氏

[ 経歴 ]

ソフトバンク株式会社 SDGs推進室 兼 CSR本部 CSR戦略部 部長

大手金融機関及び広告代理店を経て2010年ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)に入社。宣伝・販促部門にて主にCM制作、メディアバイイング、プロモーション企画を担当した後、ロボット部門にて事業企画・マーケティング企画業務に従事。

2017年よりCSR部門に異動。2019年よりSDGs/ESGの全社戦略立案、各種情報開示、社内外施策立案を担当。

日下部 奈々 氏

[ 経歴 ]

ソフトバンク株式会社 SDGs推進室 兼 CSR本部 CSR戦略部 CSR戦略課 課長

2004年ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社。人事部門にて新卒・中途採用、グループ人材育成機関立ち上げ、次世代リーダー育成やキャリア開発、ダイバーシティ推進など、人・組織にむけた施策を担う。

現在は、SDGs推進室において、SDGs戦略策定や対外コミュニケーション、社内浸透施策などの取り組みを推進。BCS認定ビジネスコーチ、MBTI認定ユーザー。

ー「情報革命で人々を幸せに」という経営理念を掲げ、社会にインパクトを与える企業として、SDGsにどう貢献したいと考えていらっしゃいますか。

佐々井:

AIやIoTといった最先端テクノロジーを強みとしている会社として、SDGsの目標達成や社会課題の解決に、これまで同様、テクノロジーを活用して貢献していく、その先導役を担いたいと考えています。それにより我々自身も成長していくということが、弊社の一番の根幹にある考え方です。企業も社会の一員であり、投資家などステークホルダーの期待と要請に応えていくなかで、社会で必要とされる企業としてプレゼンスを発揮しながら、果たすべき役割を日々追求していきたいと考えています。

ー御社ではサステナビリティな事業推進にあたり、6つの重要課題である目標(=以下「マテリアリティ」)を設定されています。

日下部:

マテリアリティの選定方法については、二つの軸で考えています。横軸はソフトバンクにとっての企業活動、事業に対して重要なものにグラデーションをつけており、縦軸は世の中として何が重要か、各ステークホルダーから見たソフトバンクの事業においてSDGsの観点から何を重要視されているのか、この2軸から考えたときに、社内外から見てより重要度の高い項目を6つに厳選し、マテリアリティとして明示しています。一方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止など、求められる社会課題への対応プライオリティも日々変わってきているので、マテリアリティのプロットについて外部のステークホルダーを交えて定期的に検証しています。

ー全体の社員にサステナビリティに対する理念を浸透させるうえで工夫されていることはありますか。

佐々井:

トップのメッセージを定期的に発信しています。月次の朝礼で話題にしたり決算や株主総会でも言及しています。社員はEラーニングで勉強していますが、実効性を担保するために社員の目標管理制度と連動させ、目標にSDGsを紐づけてKPIを設定することを始めています。

日下部:

トップのメッセージとして、ソフトバンクのマテリアリティは「SDGs推進室」だけがやるものではなく社員一人ひとりが取り組んでいくものだということは前社長の宮内も、現社長の宮川も強く発信しています。その根底にあるのは、ソフトバンクの全ての事業活動は、6つのマテリアリティに基づいているということです。社員全員がSDGsに関わっているという考え方を前提として、サステナビリティに対してどう貢献できるのかを一人ひとりが考え、目標設定に落とし込み、チェックすることで意識しています。

佐々井:

実は社員の名刺も環境負荷のかからない素材を使って作っています。さらにマテリアリティごとにデザインを変えていて、それをお客様に渡したときに会話のきっかけになるようにしているため、お客様への啓発の効果も狙っています。

日下部:

名刺を渡すときにこの紙はなんですか、こんなにデザインがあるんですか、ソフトバンクさんもSDGsに取り組んでいるのですねと、会話のきっかけになるツールとして使ってもらえればと思います。

ーSDGs推進室とはどのような役割を持った組織ですか。

日下部:

SDGs推進室は、横連携ができるようにさまざまな部署の人が入って運営されています。各事業部門ごとに、事業責任者のもとで確実に実行を伴った形でアクションができるように、事務局は推進を管理する役割を担っています。

あくまで、SDGsに資する事業を実行するのは私たちではなく各事業部門の社員です。「SDGs推進室」は、グループ会社を含め、SDGsに資する活動が本当に行われていくことをしっかり見ていくのが役割ですので、グループ全体でアワードをつくって、各社で良い取り組みがあれば部門賞にノミネートしています。そうすることで、グループ全体で「こんな取り組みの方法があったのか」とノウハウも横展開していくことができます。

ー代表取締役社長を委員長とする「SDGs推進委員会」の設置から、活動報告書である「サステナビリティレポート」の発表までに約5ヶ月しかかかっていません。

佐々井:

さまざまな有識者の方々からも、ソフトバンクはスピード感と実行力だよね。とよく言われます。トップの「絶対に世の中に誇れる企業にしていくんだ」という強い思いと、それをスピード感を持って形にしていこうという体制が弊社の強みでもあります。

日下部:

日本企業の多くは100点にしてから開示したいという思いがあると感じます。ただ海外企業の事例をみると、今できている範囲からスピーディーに開示しています。投資家からすると開示していないとやっていないに等しいと捉えられてしまうので、現時点でどのように取り組んでいるのかを正しくコミュニケーションをとり、なぜ自分たちがそれをやっているのかという思いを含めて開示をしていくことが重要だと考えます。

その開示に対してステークホルダーの方々から適切なフィードバックをいただき、よりいい形にしていく。この繰り返し自体がサステナビリティの活動だと思います。現場レベルでは、もう少し体制を整えてから開示したいという声もありましたが、より良くしていくためにまずは開示することが必要な取り組みであることを、社内で意識をすり合わせながら進めてきました。

佐々井:

良いものも悪いものもきちんと包み隠さず示し、世の中に出していくことが、誠実で透明性のある企業であるということを各部署に理解してもらうことを心がけました。

ー2021年に「日経SDGs経営大賞」社会価値賞を受賞されました。特に社内でのD&I促進が評価されていらっしゃいましたが、力を入れていらっしゃる取り組みはございますか。

日下部:

「2035年度までに、管理職の女性比率20%」を目指しています。テクノロジー業界や理系人材には女性が少ないということが世界的な課題でもあり、弊社でも現在の女性管理職比率は約7%です。それを3倍にしていこうというチャレンジングな目標をかかげて、社長をトップとして達成に向けて取り組んでいます。また、数年前から女性に対するアンコンシャス・バイアスを取り除くための定期的なトレーニングや、女性の部下をどう育成していくか、という管理職に対する研修を必要なタイミングで行っています。

ーなぜ、いま御社でサステナビリティへの取り組みが必要だとお考えになったのでしょうか。

佐々井:

弊社は、2018年から東証一部上場企業となりましたが、社長含め、投資家と対話する機会が増えています。2019年頃から世の中のSDGsに関する動きも加速し、ESGの話題も増えてきたので、体系的に組織化して取り組もうという機運が生まれました。ただ、それまで取り組んでいなかったということではなく、「ESG」「SDGs」という考え方やフレームワークにのっとった形でやっていなかったということです。「情報革命で人々を幸せに」が弊社の経営理念ですが、テクノロジーで社会課題を解決することを生業にする風土はもともとありました。その点を「サステナビリティ」と結びつけ始めたのが2019年頃のことです。

日下部:

通信事業の持続的な成長を図りながら通信以外の領域の拡大を目指していくという「Beyond Carrier戦略」を掲げています。これは、これまでの通信会社としての基幹事業をベースとしながら、ヤフーやLINEといったコミュニケーションサービス、AIによるサービスなど様々なテクノロジーが集まっていく環境を整備してグループの強みを生かし、あらゆる産業のデジタルサービスを支えるプラットフォームの構築・整備を行っていくことを目指したものです。

経営層も社員も、「Beyond Carrier戦略」を掲げる中で、取り組み当初の社長(現会長)の宮内が「SDGsの取り組みは、最初、投資家からの要請もあってやろうと思ったが、改めてSDGsの17の目標を見ると、ソフトバンクが「Beyond Carrier戦略」で作りたい地球の未来の姿がつまっていて、これを僕達は成し遂げたくてこれまでやってきたんだ。SDGsのゴールはその答えだ」ということを言っていたのがすごく印象的でした。我々はSDGs目標達成に貢献することで会社としてもまだまだ成長できますし、さらに社会の役にも立てますから、SDGsを経営の羅針盤としてしっかり見ていこうといった話をしており、そういった意味でも、ソフトバンクのマテリアリティは「情報革命で人々を幸せに」という弊社の経営理念と「Beyond Carrier戦略」の架け橋になっています。

ー6つのマテリアリティを中心とした御社の今後のサステナビリティ推進の展望をお聞かせください。

佐々井:

6つのマテリアリティは不変のものではありません。将来の状況や社会のトレンドと照らし合わせながら、進めるべき目標が変わっていないかを意識し確認しながら進んでいくものです。技術のあり方もかなり速く変化しているので、30〜40年後の社会の姿を予測しつつ、我々がやらなければいけないこと、我々の立ち位置が間違っていないか検証しながら事業を進めていきたいです。

ーお話をお聞かせくださり、ありがとうございました。

今回特集しましたソフトバンク株式会社様の求人をご紹介します。

ご興味がある方は、下記ボタンよりぜひご応募ください。

コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。

最新の採用動向や非公開求人情報などの情報提供をさせていただきます。

また、ざっくばらんな意見交換・ご相談をさせて頂きながら、理想のキャリアを歩むためのアドバイスをさせていただきます。 お気軽にご相談ください。

[ 経歴 ]

下着メーカー、化粧品メーカー、IT企業を経て、2019年に株式会社ユーグレナに入社。これまで、情報システム、Web担当、宣伝、EC、広報を経験。ユーグレナ社では、広報宣伝部の部長として、広報全体の企画・実施やオウンドメディア施策の企画策定、商品・素材のPRなどを管轄している。

管理部 人事課 採用チームリーダー

金田 謙祐 氏

[ 経歴 ]

新卒でIT企業に入社。小学生向けプログラミング教育を手掛ける子会社にて事業責任者として従事。2017年9月、株式会社ユーグレナ入社。経営戦略部でM&A業務等を担当したのち、2018年10月、管理部人事課に異動。採用チームリーダーとして新卒・中途採用を担当するほか、人事制度企画・運用、組織エンゲージメントの向上に取り組んでいる。

ー御社は、ヘルスケア事業、バイオ燃料事業のほか、バングラデシュの人びとを支援するソーシャルビジネスも行っていらっしゃいますが、創業のきっかけがそもそも「SDGs」に関わっていらっしゃいました。

北見様:

創業のきっかけは、社長の出雲が大学1年生の夏休みにバングラデシュを訪れ、栄養失調に苦しむ子どもたちを目の当たりにしたことでした。日本に戻り、栄養問題を解決できる食品がないか探す中、出合ったのが「ユーグレナ」という藻の一種です。ユーグレナは植物と動物の両方の性質を持ち、ビタミン、ミネラル、アミノ酸など、59種類もの栄養素がバランスよく含まれているスーパーフードです。ユーグレナで栄養問題を解決しようと決意し、2005年に創業しました。

しかし、当時は、ユーグレナを屋外で大量培養する技術がなく、増やすのは不可能だと言われていました。社長の出雲も、培養方法を模索しており、夜行バスで日本中を駆け回り、ユーグレナの研究者と会い続け、仲間とともに研究を続けました。また、起業した会社へ投資してくれる投資家を必死に探し回っていました。

すべては「ユーグレナで世界を救いたい」という思いでした。それが今に続いています。

一方、環境負荷が少ないユーグレナを活用した「バイオ燃料」の製造にもチャレンジが続いています。それ以外にもユーグレナは、様々な応用の方法があることがわかってきました。たとえば、バイオプラスチックや農業の肥料などへの活用です。佐賀市に「サステナブルテック・ファーム」という農地を設け、ユーグレナを肥料に用いた研究をしています。また、養殖の飼料への活用も進んでおり、三重県多気町で「多気サステナブルサーモン」の養殖を行っています。多気町で生産したユーグレナや使われずに捨てられていた米ぬかなどをブレンドした飼料で育成したニジマスで、未利用資源の活用が「サステナブル」だと考えています。これからも様々な応用を進めていきます。

ー「バイオ燃料」といえば、2021年6月、御社は自社開発のバイオ燃料を使った飛行機のフライトに成功しました。

北見様:

2020年まではバイオ燃料でのフライトは国内では0回でした。当時、世界では30万回以上、バイオ燃料を給油した飛行機のフライトが行われていましたが、日本では輸入のバイオ燃料、国内で生産したバイオ燃料、どちらでもフライトは行われていませんでした。2021年にようやくバイオ燃料でのフライトがはじまり、当社製造のバイオ燃料でも2021年6月4日に国土交通省が保有・運用する飛行検査機で、同月29日には民間航空機で、つまり2度にわたるフライトを実現しました。

バイオ燃料の製造に関しては、2018年10月末に、横浜市鶴見区に日本初のバイオジェット・ディーゼル燃料製造実証プラントを竣工し、2020年3月にバイオディーゼル燃料が完成してからは、バスやフェリーなどに導入してきました。21年6月に、バイオジェット燃料を搭載した飛行機のフライトをようやく皆様にお披露目できました。

ーこのフライトにはどんな意義があったのでしょうか。

北見様:

たった1回、というフライトに感じる方もいるかもしれませんが、0回と1回では大きく意味合いが違います。「まず1回できる」ということは2回目、3回目ができる可能性があるということです。0回ということは進め方の検討がついていない状況に端からみると感じられますが、1回ということはステータスが変わり、再現性はどうすればできるのかとなります。そして当社は2021年になんとか2回、フライトを実施できました、これはまたこれからもできるということを皆様にお伝えできたのではないでしょうか。

当社は、思い描いたアイディアを社会実装させることが大事だと思っています。研究レベルで終わるのではなく、株式会社として事業をやっているからには、いかに社会でそのアイディアを当たり前にしていくべきかを考えています。現在、バイオ燃料を産業として確立するため、商業用のバイオ燃料製造プラントを作る計画を進めていますが、そのための第一歩が踏み出せたという点で意義がありました。

ーバイオ燃料を国産で作っていくことはどんな意味がありますでしょうか。

北見様:

産油国ではなかった日本において、「日本企業が産油企業になれる、油を供給できる」可能性が出てくる、という夢を感じています。また、サステナビリティという観点からも重要です。今後、世界的に石油が枯渇する可能性がある上、石油の利用には二酸化炭素を排出という課題がより大きくなってきます。廃食油とユーグレナ由来の油脂を原料にしたバイオ燃料を使うことで、燃焼段階で二酸化炭素を排出したとしても、カーボンニュートラルに貢献できる可能性があります。

ー2020年に企業理念を変えられました。その理由はなんだったのでしょうか。

北見様:

サステナブルな社会をつくっていく、その決意の形として創業15周年を迎えた2020年8月、ユーグレナ・フィロソフィーとして「Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)」を掲げました。企業は、常に持続可能な社会を志向していくべきですが、どうしても事業を進める上で難しくなることもあります。私たちは「Sustainability First」という企業フィロソフィーを設定することで、必ずサステナビリティを一番に考え実行していく、という企業としての覚悟を示したのです。2021年8月には定款を変更し、SDGsの17の目標全てを取り込みました。これは、SDGsを事業でやりきるという意思表示です。持続可能な社会を実現するため、真っ向から社会問題の解決に挑戦し、事業として成り立たせる。当社が成長することにより社会問題が縮小していくようにしたいと思っています。

ー創立当初から、サステナビリティの視点を持って事業の根幹に据えてこられましたが、改めてフィロソフィーに掲げられました。

北見様:

周りから見れば、1人の青年が世界を救うという妄想のようなところからスタートし、社会をより良くする技術を実装したいという思いで創業した会社です。その手段の1つがユーグレナで、ユーグレナを原料の一部に使ったバイオ燃料を出荷できるようになり、ようやく1つの形としてお見せできるようになりました。世界を救う夢を語ったときに妄想だと批判されても、事業として実行してきました。今回のCI(コーポレート・アイデンティティ)の変更は、2020年の1月にプロジェクトをキックオフし、一言目から、どんな表明ができるかと考えてきた集大成です。改めて、「Sustainability First」という共通語を持って、当社のメッセージを対外的にアピールできるようになったと同時に、今いる仲間たちと、揺るぎない当社の価値観を共有することができたと思います。

ー御社はバイオジェット燃料の実用化を、あしかけ10年で研究・実現されました。スタートアップやベンチャー企業が脱炭素という大きな課題に取り組む上での障壁や苦悩を教えてください。

北見様:

バイオテクノロジーを社会実装していくには資金が必要ですし、多くの企業・組織とのパートナーシップも重要です。SDGsの目標にも「パートナーシップ」が掲げられていますが、事業は多くの会社や地方自治体との協力のもとで成り立っているものです。たとえば、バイオディーゼル燃料では「いすゞ自動車」、「横浜市」に協力してもらっています。課題としては、事業の規模感がさらに10〜100倍になったときに、パートナーシップをもっと広げないといけないことです。みんなが当社のバイオテクノロジーを望んでくれる状態が大事だと考えていて、バイオ燃料がたとえ少量での商用活用であったとしても対外的に発表し、多くの人の共感を求めていきたいです。

ーチャレンジングにひたすらつきすすんでいらっしゃる御社ですが、どんなときにやりがいを感じられますか。

ユーグレナ社は理系な会社というイメージがあるとよく言われるのですが、かならずしも学校でいうところの理系科目が得意ではない仲間も多くいますし、生産管理からスタッフ職まで、バイオテクノロジーを社会実装させるために、さまざまな仲間が事業に携わっています。

2021年4月に、ガソリンスタンドでバイオ燃料を販売してみようという企画をしたときに、私たちの多くの仲間が一緒に運営に関わって、自分たちがつくってきたものをお客様に届けることができました。仲間たちは実際にガソリンスタンドに立ち、多くのお客様にお越しいただいたのを目にし、お客様に自らバイオ燃料の説明をすることも実施しました。その際、お客様からは「応援しているよ」「バイオ燃料を自分の車に入れることができて嬉しい」などというありがたい言葉をたくさん頂きました。

日々、成功だけではなく失敗も多々ありますが、お客さんの喜ぶ声に勇気づけられます。ウェブサービスであれば即日で実装できるケースもありますが、テクノロジーはアイディアを思いついて実装するまで、短くても3〜5年かかることが多いです。アイディアはあっても実装の段階に至れないということも多いと思いますが、2021年は特に持続可能な社会を目指すニーズが高まったこともあり、私たちの10年越しのバイオテクノロジーを一般の方々に広く知っていただくことができました。

事業は利益を追求することが必要ですが、2021年は、サステナビリティに取り組みながら利益も生み出せるということをひとつ事例として出せたのではないかと考えています。

ーサステナビリティを推進する際に、日本の企業はどうあるべきでしょうか、お考えをお聞かせください。

北見様:

日本は技術面での心配はないと思っています。ただ、より規模を大きくしていく上ではもっとパートナーシップを強化していくことが必要ではないかと思います。これからの社会では、自分たちだけが良ければ良いのではなく、得意分野を持ちよって一緒にイノベーションを創出していかないといけません。いまはまだ規模が大きくないにせよ、まだ社会から認知されていない技術やアイディアがたくさんあるはずです。力を持ちうる人や企業、組織などがそこに手を差し伸べるべきだと思います。それにより社会をよりよくする技術の社会実装は2倍にも3倍にもなるはずです。

社会のあり方にも多様性が必要です。トレンドや、ナンバーワンだけで成立する社会なのではなく、人の興味や嗜好のバリエーション、生活の仕方も様々なもので成り立たせていくことが重要ではないでしょうか。多種多様なものが組み合わさることによって、サステナブルな社会が実現できるのだと思います。競合ではなく共存で社会を作っていくという心持ちでやっていかなければならないと考えています。

SDGsの考え方は、誰かが良くなれば世界が良くなるのではなく、みんなが取り組まないと実現できない、1人のヒーローが地球を救うわけではなく、「誰ひとり残さない」という標語に対して、全員が意識的に取り組まないといけないと言っています。気づいたら良くなっているという形ではなく、「取り組むことが良いことなんだ」という気付きを当社からも発信していきたいと考えています。そのためには、夢を語る部分と、実現した部分、それぞれを社会に発信していきます。たとえアイディアの実装を失敗したとしても、同じように挑戦している人がいる、ということに気づいてもらえたら嬉しいです。

ー社会の中で、どんな会社になっていきたいと考えていらっしゃいますか。

北見様:

国連から発表されたSDGsの目標が言わんとしているのは、「このままでは地球全体がだめになるから、持続可能な社会に変わらなければいけない」ということです。そのための変化を私たちもつくっていきたいと思います。そのためには、先頭に立ち、バイオベンチャーとして前に進んでいく姿をお見せして、大中小、さまざまな企業が追随してくれたら嬉しいです。リスクを恐れずに事業を進めて、持続可能な社会を実現していくためのリーディングカンパニーとなっていきたいです。

ーどんな人材を求めていますか。

金田様:

答えがない課題に対して仮説を立てて、自ら行動できる人です。当社は設立からまだ16年程度の企業で、歴史のある成熟した大手企業とは異なります。試行錯誤して、どうしたら昨日より今日、今日より明日がより良くなるのか、アプローチを考え続けなければいけない会社です。

私たち自身も日々、過去に囚われず、より良いアプローチを探し続けています。自分自身でどう動いたら今より良くなるかを考えて、主体的に行動できる人を求めています。SDGsに掲げられる社会課題を本業のビジネスで解決していると世間から認められている会社は日本でまだ多くないと思います。つまり、世の中にまだロールモデルが少なく、ほかを参考にして真似したり、追随してもできない中で、どのように社会性と収益性の二項対立を超えて、社会に大きなインパクトを与えていけるかということを考えていける仲間と一緒に働きたいと考えています。

今回特集しました株式会社ユーグレナ様の求人をご紹介します。

ご興味がある方は、下記ボタンよりぜひご応募ください。

コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。

最新の採用動向や非公開求人情報などの情報提供をさせていただきます。

また、ざっくばらんな意見交換・ご相談をさせて頂きながら、理想のキャリアを歩むためのアドバイスをさせていただきます。 お気軽にご相談ください。

【会社概要】

雪ヶ谷化学工業株式会社(https://www.yukilon.co.jp/)

東京都品川区東大井5丁目12番10号 大井朝陽ビル6F

設立1952年11月7日

資本金 1,000万円

スポンジ・各種発泡体製造、化粧用スポンジを主力とした石油化学メーカー。化粧用スポンジは世界シェア70%を超える。

坂本 昇 様

雪ヶ谷化学工業株式会社 代表取締役社長

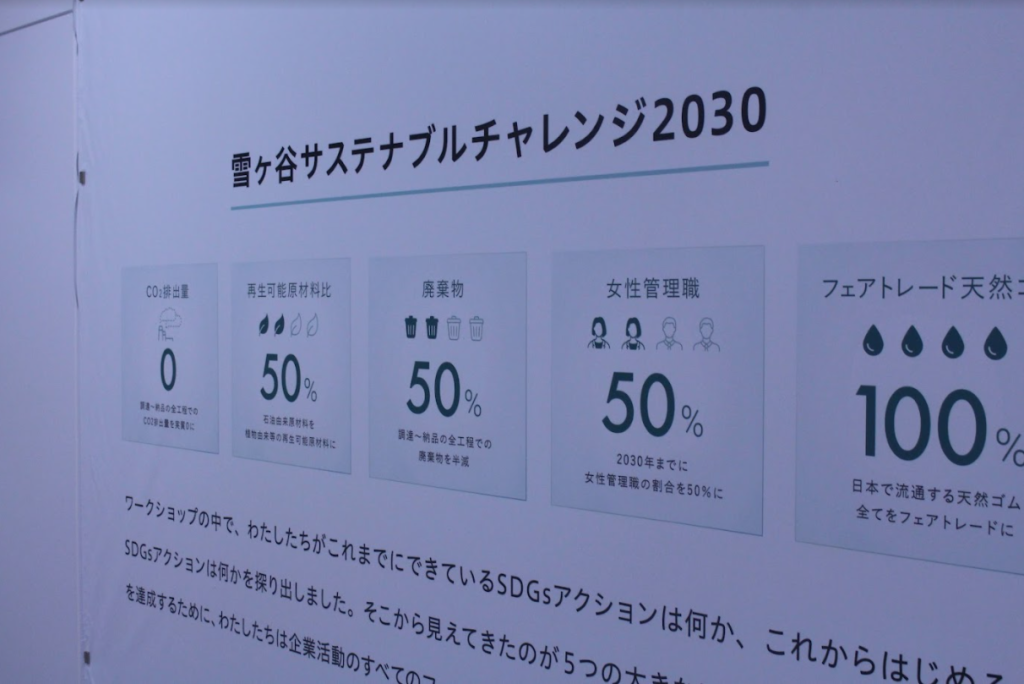

サスティナブル経営にシフト

2019年坂本社長はある経営研究会で講師のコンサルタントから、これからは「社会課題解決型製品」を開発すべきだという話を耳にした。「社会課題解決型製品」とはなにかを模索する中で、これまでの製品開発からの大転換に行き着くことになる。

雪ヶ谷工業株式会社は世界シェア70%を誇る化粧品スポンジを製造している。その化粧品スポンジは1970年代に石油原料の樹脂から生み出された製品だ。天然ゴム入りの化粧スポンジは天然ゴム由来のアレルギー物質によって、アレルギーを引き起こす場合があった。石油原料の樹脂の合成ゴムを開発した結果、アレルギーを引き起こさない化粧品スポンジが生まれた。その合成ゴムスポンジは瞬く間に化粧品業界に広まり、化粧用スポンジで世界シェア70%のトップシェアを獲得するに至った。

「社会課題解決型製品」を考えた時、そのような盤石な経営基盤となる製品に関してメスを入れる事となる。

合成ゴムの原料となる石油原料の樹脂の使用は、生産過程で膨大なCO2を発生させる。自社の製品はサスティナブルではない。ただこの世界シェア70%の製品をサスティナブルな製品に変えることにより、CO2排出削減に貢献できるのではないか。

実は、合成ゴムスポンジ誕生の要因であった天然ゴムのアレルギー物質除去はすでに自社では克服する技術を開発し、特許も取得していたが、製造コストを抑えるために製品の製造には活用していなかった。

天然ゴム入りの化粧品スポンジ製作は可能だ、ただそれだけで社会課題解決型製品と言えるのか、坂本社長は天然ゴム自体の生産状況にも目を向けた。天然ゴムは東南アジアの熱帯雨林が主な産地だが、果たして自社の仕入れる天然ゴムは、フェアトレードによるものなのか。フェアトレードを確認するために自社スタッフを生産地に向かわせた。

天然ゴムのフェアトレードは証明されたが、現状天然ゴムのフェアトレードを証明するような機関はない。であれば自社でフェアトレードであることの認証マークを作ろう。

こうして、石油由来の樹脂の使用を抑え、フェアトレードの天然ゴムを使用した化粧スポンジが誕生する。

サスティナブル経営を広める

CO2を削減し、フェアトレードにより天然ゴム生産地の貧困問題の解決にも繋がる製品を広める事自体が社会課題解決に繋がる、坂本社長は明確な信念を持ってサスティナブル化粧スポンジを推し進めていく。

ただ予想外の壁が立ちはだかる。クライアントである名だたる化粧品メーカーの購買部門の反応は坂本社長の期待を下回った。各社のHPではSDGsの取り組み目標を掲げ、SDGsを推進していくことを説いているが、資材調達の現場にはその方針は下りてきていないようだ。資材調達の現場のニーズは、これまでと同じく良いものをより安く、これが現状だ。

これまでの御用聞き営業ではだめだ。製品を売るのではなく社会課題を共に解決する仲間として一緒に活動するために、社会課題が解決される製品を導入すべき、と説いた。

この製品を採用することで、社会課題の解決に関心が高いと訴求できる、化粧品メーカーは徐々に動き始めた。

社員も変わった。当初サスティナブル経営を社内で説いた時、社員の多くは困惑した。茶化すものもいた。ただSDGsが世間で注目されメディアでも多数取り上げられるようになってくると、社員たちは自分たちが取り組んでいることがSDGsの活動そのものであることに気づいた。今では社員が率先して、SDGs推進のための目標を設定し、実行のための企画をたて自発的に取り組んでいる。

坂本社長は言う。

全ての経済行為は価値の交換である。ただここ2〜3年でコロナ禍とあいまって価値観は大幅に変わった。安価で良いものよりサスティナブルが優先する価値観に変貌した。サスティナブルでなければ価値のない世界になったのだ。会社と従業員とクライアントと社会との関係。これら全てにサスティナブルという価値がなければ成り立たない社会になった。

この価値観の変貌を、自社の製品、活動を通して関係する全ての人に伝え、社会課題を共に解決する仲間として進んでいかなければならない。それが新しい価値の交換であり、誰一人取り残さないSDGsの価値観である。

雪ヶ谷化学工業株式会社のSDGsアクション ⇒ https://www.yukilon.co.jp/sdgs/

企業理念と会社概要

https://www.kubota.co.jp/corporate/identity/index.html

https://www.kubota.co.jp/corporate/overview/index.html

SDGsへの貢献

https://www.kubota.co.jp/sustainability/sdgs/index.html

長期ビジョン

https://www.kubota.co.jp/corporate/vision/index.html

今回特集しました「株式会社クボタ」様の求人をご紹介いたします。

ご興味がある方は下記ボタンよりご応募ください。

片桐 豪志 様

ガバメント&パブリックサービシーズ

パートナー

[ 経歴 ]

総合シンクタンク、デロイト トーマツ コンサルティングを経て、有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部ガバメント&パブリックサービシーズにて現職。また、科学技術イノベーションの社会実装を支援するDeloitte Tohmatsu Science and Technologyを推進。

電力、海外インフラ輸出、ESG投資・SDGs、地方創生・産業振興等の幅広い分野で大規模プロジェクトの企画立案、戦略策定、実行支援といったコンサルティングサービスを提供する。企画の具体化と推進、プロジェクトマネジメントを得意とする。著書に「事業プロデューサーという呼び水(共著)」、「インパクト評価と社会イノベーション(共著)」がある。

中條 蕗子 様

ガバメント&パブリックサービシーズ

マネジャー

[ 経歴 ]

シンクタンク、デロイト トーマツ コンサルティングを経て、有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部ガバメント&パブリックサービシーズにて現職。薬剤師。

おもに中央省庁のお客様向けに、技術動向などの調査分析、戦略立案支援、プロジェクトマネジメントといったリサーチ・コンサルティングサービスを提供している。

松野 由佳 様

ガバメント&パブリックサービシーズ

マネジャー

[ 経歴 ]

ITベンダを経て、有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部ガバメント&

パブリックサービシーズにて現職。

公共のお客様向けに、経理、人事といった内部事務系システムの調達支援を中心に、システ

ムのライフサイクルに沿って幅広くITに関するアドバイザリーサービスを提供する。

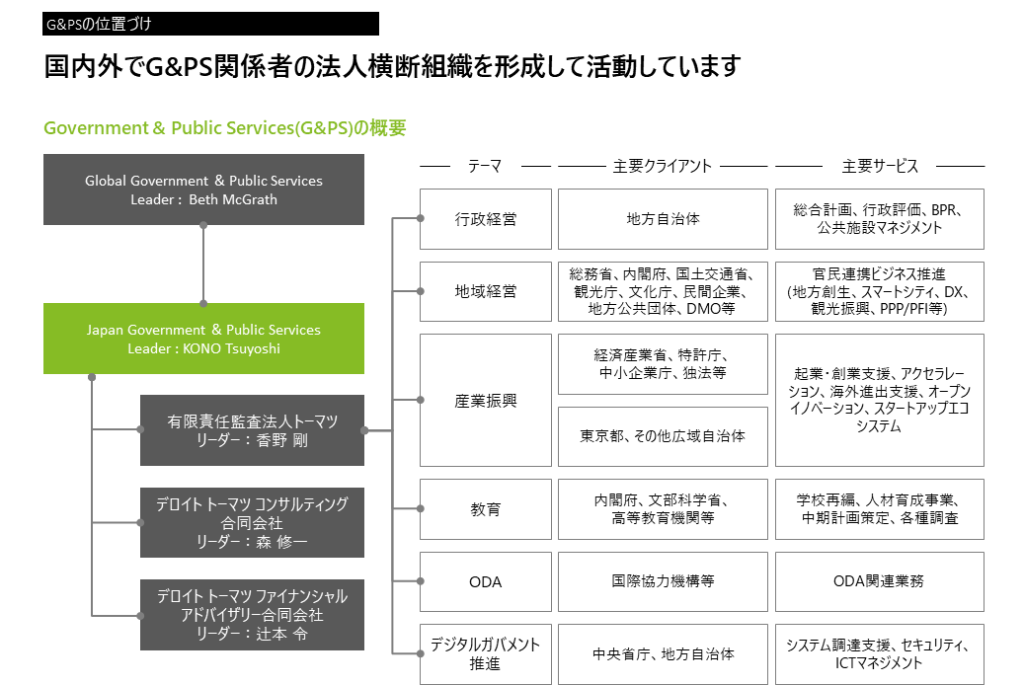

ガバメント&パブリックサービシーズ(G&PS)とは?

-社会変革に関するビジネス、およびキャリアにおいて中核的な機能を果たしているG&PSの活動についてご説明をいただきたいと思います。

片桐:

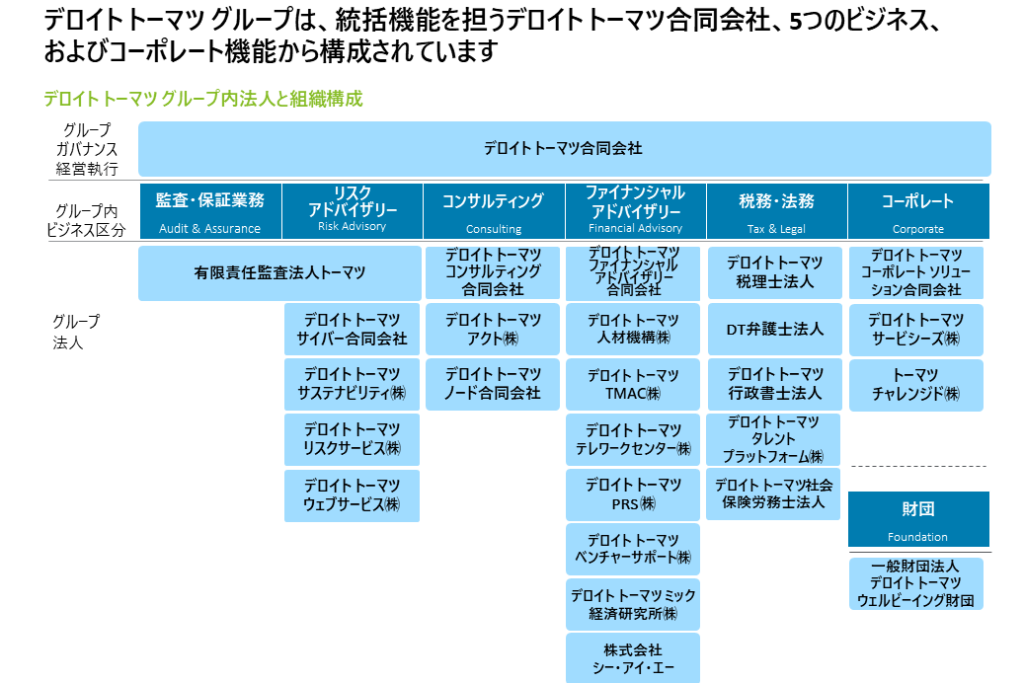

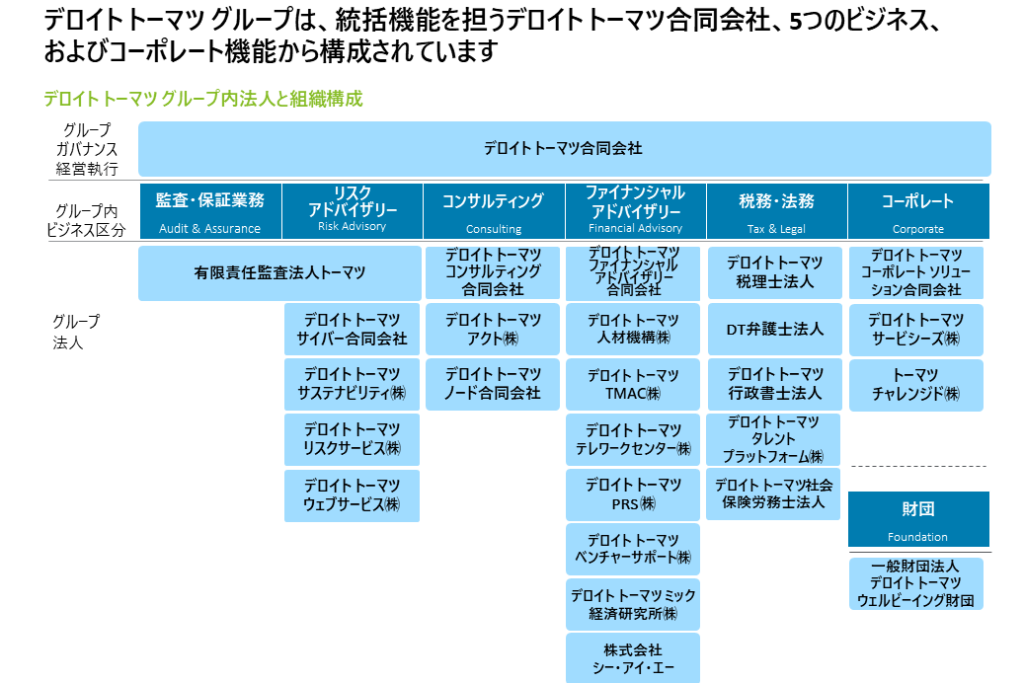

まず、G&PSがどこに位置しているのかについてご説明します。デロイトトーマツグループは大きな組織で、全体で約1万5000名が在籍していますが、デロイトトーマツ合同会社のもと、大きく5つのにビジネスと1つのコーポレート機能に区切っています。

デロイトトーマツグループの組織構成とG&PSの位置づけ

デロイトトーマツグループの組織構成とG&PSの位置づけ片桐:

有限責任監査法人トーマツは、監査・保証業務とリスクアドバイザリーから構成されており、デロイト トーマツ グループの基盤となっており、我々はリスクアドバイザリー(RA)に所属しています(有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部)。そして、コンサルティング領域のデロイト トーマツ コンサルティング合同会社や、M&A・クライシス領域のデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、また、デロイト トーマツ税理士法人やDT弁護士法人、そして、グループ内の事業法人の主要なコーポレート機能を持つ、デロイト トーマツ コーポレートソリューション合同会社があります。

RA事業本部もいくつかのサービスラインに分かれていて、その中にG&PSがあるという位置づけです。

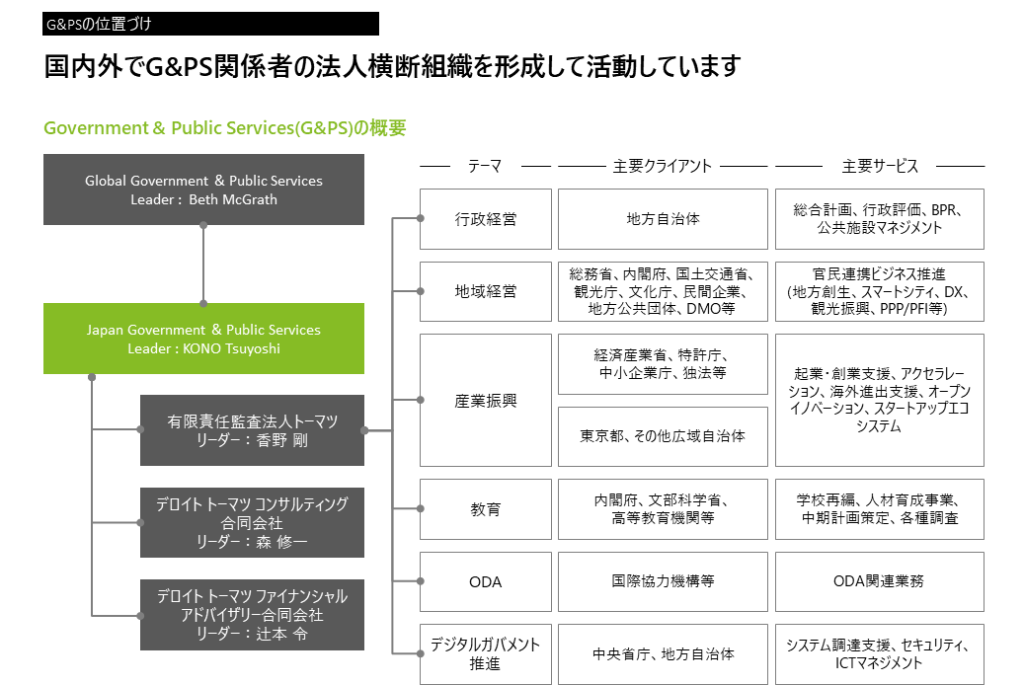

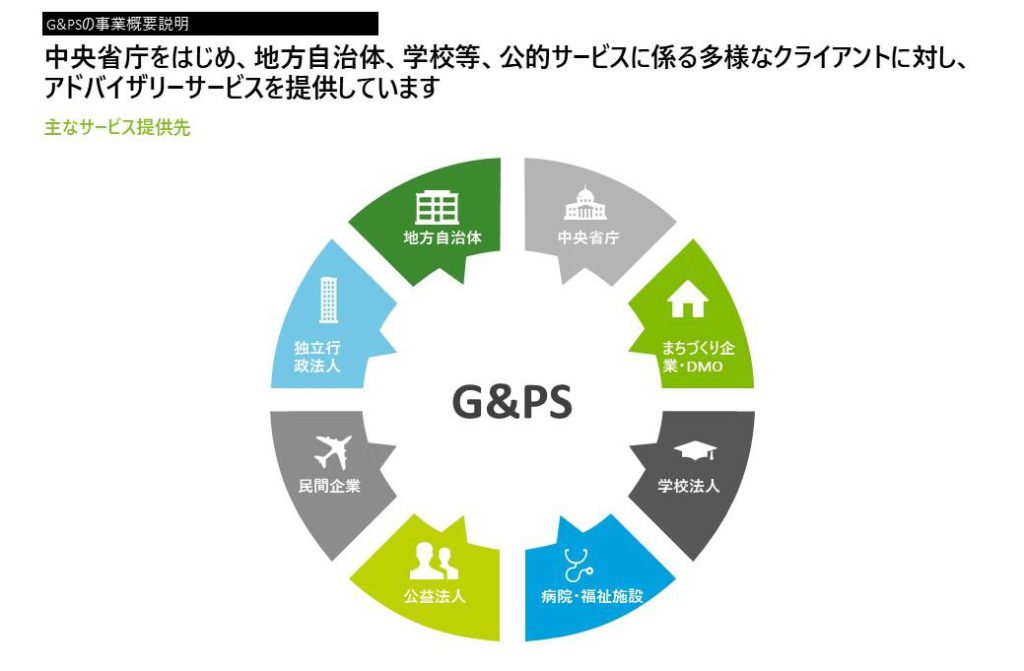

G&PSの概要

G&PSの概要片桐:

G&PSの中にもいくつかテーマがあり、行政経営・地域経営という地方自治体・総務省・内閣府・国交省と地域づくりの仕事をしているチーム、私が担当している産業振興という、経産省・特許庁等で経済政策に関与する方々とお仕事をするチーム、大学にコンサルをする教育チームや、JETRO・JICA・JBICと仕事をする海外コンサルチーム、最近増えてきている国や自治体にデジタルを導入するデジタルガバメント推進チームに分かれて活動をしています。ちなみにG&PSのクライアントは、官公庁のみではありません。社会を良くするという意図での名称であり、実際には民間企業とも多くお付き合いがあります。

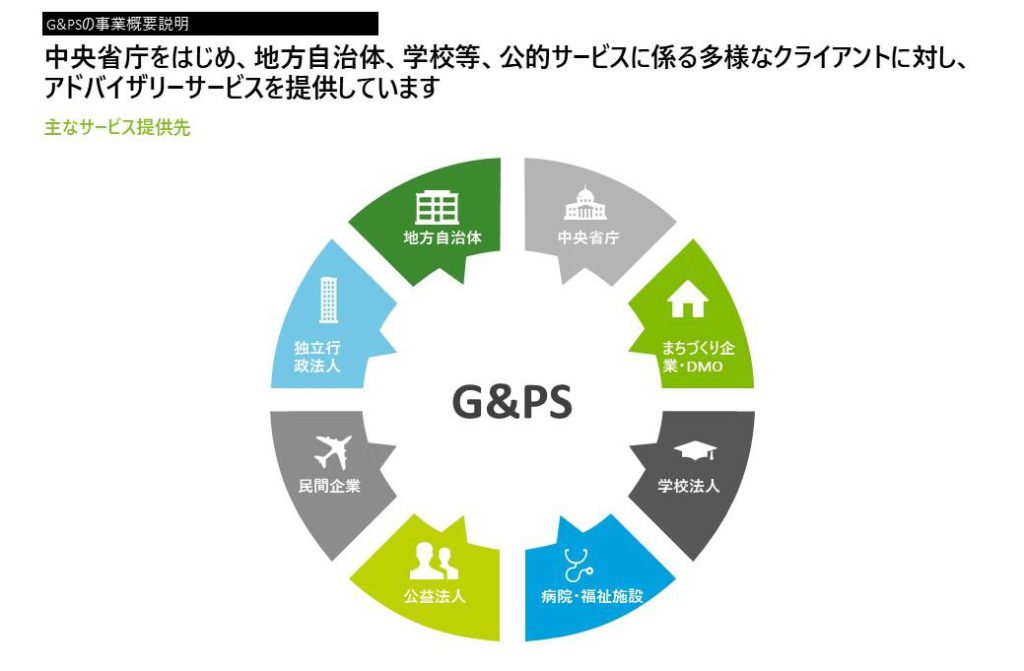

G&PSのサービス提供先

G&PSのサービス提供先片桐:

チームに分かれていると言いましたが、よくあるチーム毎に縦割りにならないよう、一つのチームに属しているが他のチームの仕事もするというクロスアサインを実施しています。人によっては3つ以上のチームにまたがっている、あるいは、プロジェクトベースで担当する等の形で取り組んで、様々なソリューションを自分で持つことができる体制をとっています。

社会課題は1つのソリューションでは解決することができないため、自分の中に引き出しを多く持つことができるように、様々なチームで仕事をするということに取り組んでいます。

中條:

最近SDGsという言葉がメディアでも頻繁に使われていますが、G&PSでは、以前からSDGsで取り上げているような社会課題の解決を目標としてクライアントの課題解決に取り組んできました。G&PSは収益よりも社会的課題解決に繋がるか否かが、案件としての取り組みに意義を感じる部門です。

本領域でトーマツがNo.1になれるよう、社会課題にどのようにアプローチしようかというところを重視して取り組んでいます。

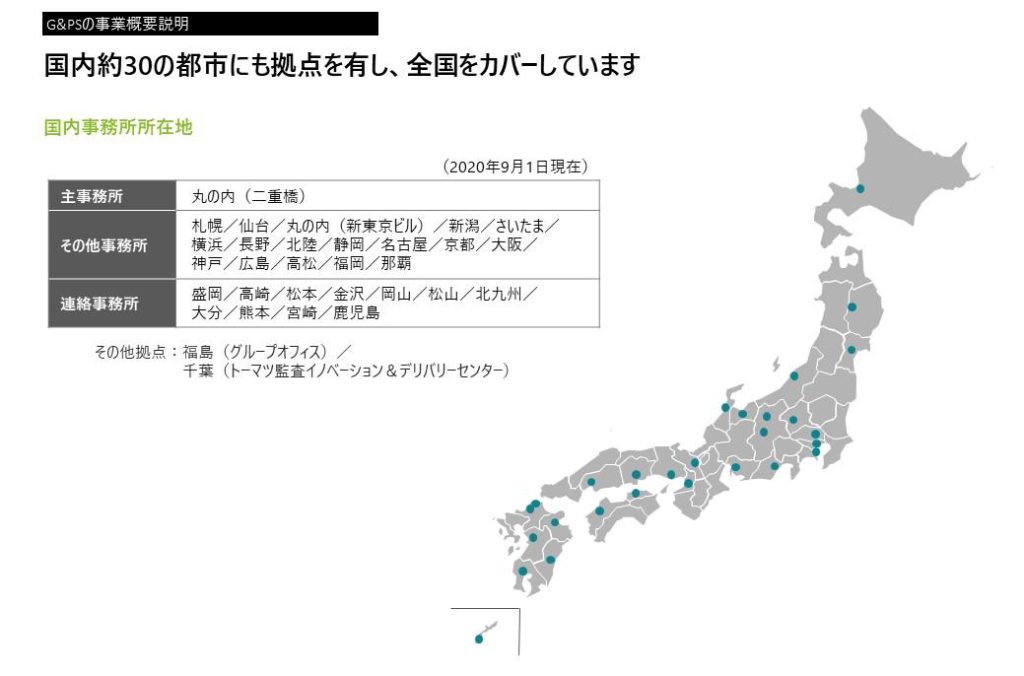

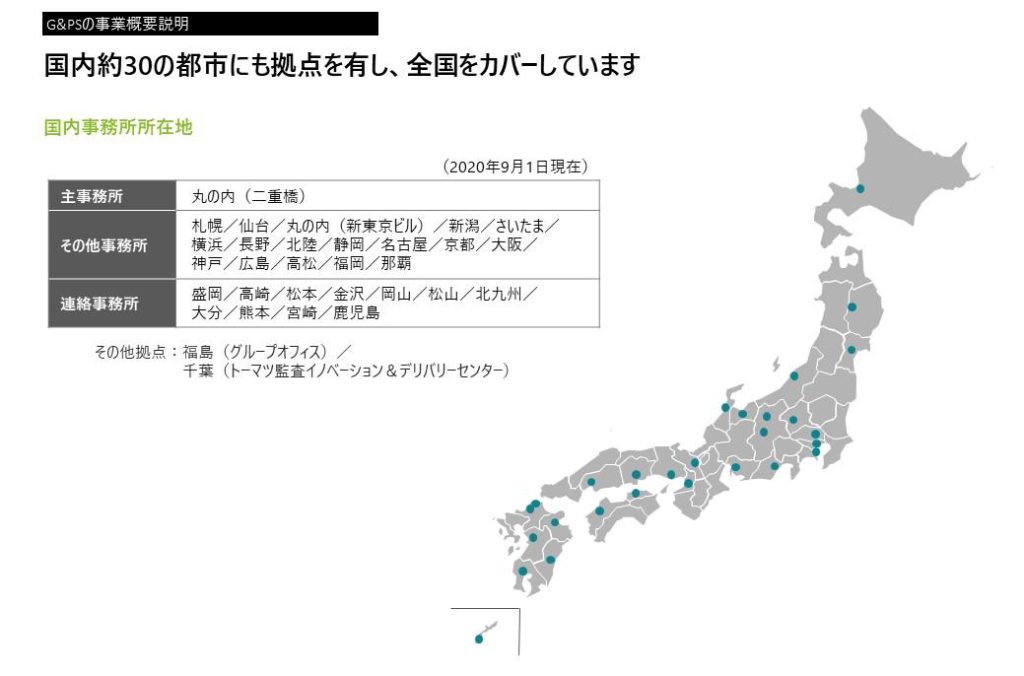

トーマツの国内事務所所在地

トーマツの国内事務所所在地片桐:

デロイト トーマツの強みとして全国に事務所があるということが挙げられます。地方創生の仕事を行う際は、地元にしっかり根付いた人々が我々の仲間にいるということは非常に重要です。地区事務所は地元企業様に対して、何十年も前から監査やコンサルティング等のサービスを提供し、リレーションを構築していますので、地域づくりの仕事をする上で良い土台となっています。

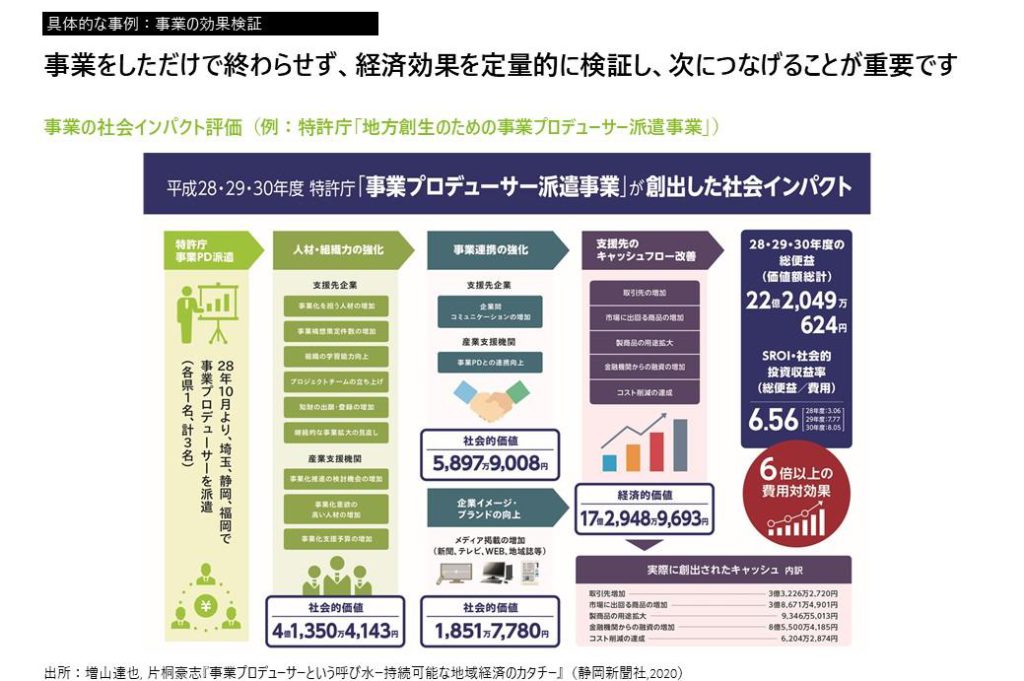

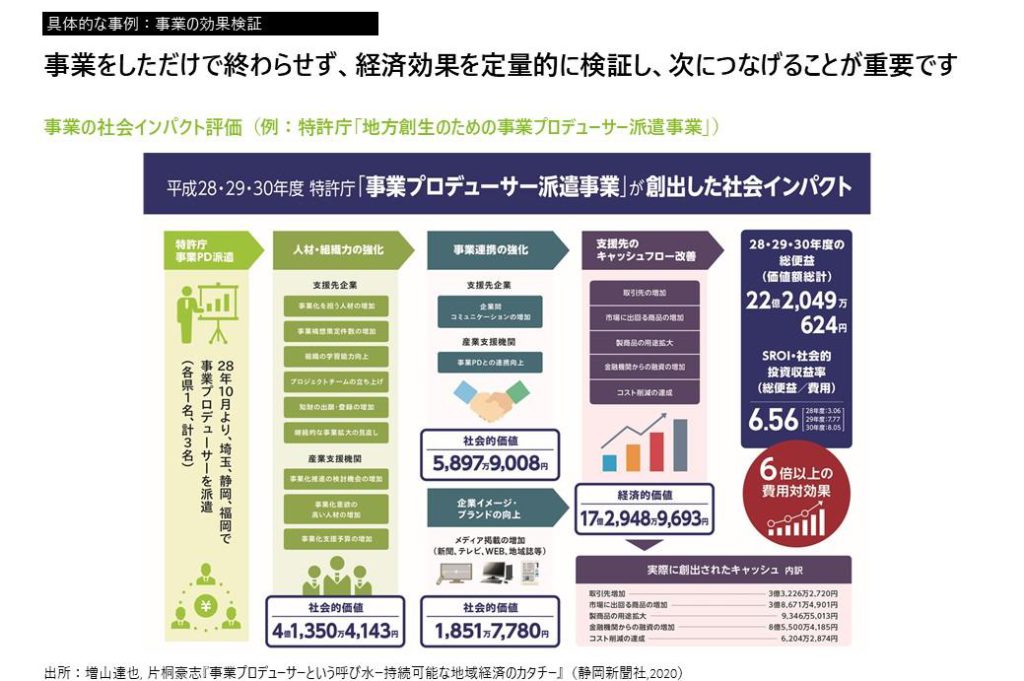

事業プロデューサー派遣事業の成功プロセスとその後

事業プロデューサー派遣事業が創出した社会インパクト

事業プロデューサー派遣事業が創出した社会インパクト-片桐さんは『事業プロデューサーという呼び水』という書籍も出版されていますが、この事業がG&PSの成功事例の一つと伺いました。

片桐:

事業プロデューサー派遣事業の事例ですね。

地域経済は地元の中小企業の売り上げの積み上げが支えています。それを一つ一つ良くしていくためには、時折地方に足を運んでコンサルをするだけではうまく行きません。「地域にコンサルを貼り付けて、支援をするというモデルを作れないか」ということで立ち上げたのが、事業プロデューサー派遣事業です。

「地域に、コンサルを3年間張り付けるとどうなるのか」という、ある意味では実証実験でもあったわけですが、このビジネスモデルを取り入れて、実際に地域の中小企業の売上が上がりました。それから、事業の海外進出・下請けから脱却など、目に見える成果を上げることができました。結果にこだわって仕事をして、まだ誰も取り組んだことのない領域で、結果の上がる仕事ができたことは良い成功事例だと思います。

最初は国の予算で進めていましたが、現在は徐々に自治体に広げていて、だんだんと根付いてくると良いと思っています。

地方の中小企業支援センターのセンター長に、東京の第一線で活躍してきたビジネスマンを募集する事例も増えましたが、任期や年収ダウンなどの障壁があり腰を据えて取り組めないという課題がありました。そこで、デロイト トーマツがその人材(事業プロデューサー)をかかえ、バックアップをするという体制を構築しました。

キャリアアップにつながり、デロイト トーマツがバックアップする、その結果として、地方創生を成功させる、成功事例を数多く作るというところまでをパッケージのような形で行うことで、良い成果を上げることができました。

松野:

メンバーは元自治体職員の方や官公庁の方が比較的多いと感じています。G&PSは大阪や福岡にも拠点があるため、周辺自治体に勤務されていた方もいます。

片桐:

事業プロデューサー派遣事業では、3億円の予算をいただいて、最終的に少なく見積もって約6倍の経済効果がありました。売上がどれくらい増えたのかを教えていただける中小企業さんも、融資額を教えていただける金融機関さんもなかなかいるものでもないと思いますが、3年間信頼関係を構築した中で、教えていただけた部分での試算です。

やってどうだったか、何がだめだったか良かったかを理解して振り返り、次の経済政策に活かすという、この循環をひたすら地道にやっていくということが大事と思っています。

G&PSにおけるダイバーシティ・女性の活躍について

-G&PSにおけるダイバーシティ・女性活躍の状況についてお話しいただきたいと思います。

中條:

私の大学時代の専攻は薬学、大学院は生命科学でした。前職でも官公庁案件に関わったことはありましたが、G&PSに所属するまで地域振興には触れたことはありませんでした。よって、そもそもパブリックセクターの経験がないと務まらないというわけではなく、イチ生活者の視点や民間企業との仕事の経験から、あるべき姿を発想して業務に取り組んでいけばよいと思います。G&PSでは専門的な知見よりも、クライアントと対話する際の柔軟性が求められると思います。

現在G&PSには3人の女性マネジャーがいますが、女性の活躍を推進するためにも、女性管理職の登用、女性採用を積極的にすすめています。

松野:

前職はシステムエンジニアで、官公庁向けのシステム開発に携わっておりました。

現在はデジタルガバメント推進をテーマとしたチームに所属し、主に公共のお客様向けのシステム導入に関するアドバイザリーを実施しています。BPRから、計画の策定、要件定義、業者選定、PMOとシステム導入の一連の工程に関わります。チームには複数の女性が所属しており、私のような元SEや、事業会社の経験者など様々な背景をもっていますが、それぞれの専門性を生かして活躍しています。

特にG&PSは、行政がDXを推進している中、政策に直結した案件の仕様書の策定等に関わることができることが魅力の一つです。

社会変革プロフェッショナルを志す方へのメッセージ

-最後に、社会変革プロフェッショナルへのキャリアを考えられてる方へのメッセージをいただけますでしょうか。

片桐:

社会変革はなかなか一筋縄ではいかないことだらけですが、それでも折れずに社会に変革を起こしたいという想いを持ち、事業をリードできるような人材を我々は求めています。ただ、もちろん最初からできる人はいないので、問題意識と必要なことを吸収する素直さを持っていて、だんだんとそういったリーダーに成長していけばいいと思っています。

まずは社会を変革したいという想いを持ち、様々な社会問題をなんとか解決したいと考え、10年20年という長いスパンでその志を追い続けられる方、そのようなシンプルな志を持っている方に入社いただきたいと思います。

中條:

ニュートラルな方がいいと思います。パブリック関係の知見はある程度は持っていたほうが良いと思いますが、持っていなければダメということではありません。経験や知識があっても頭が凝り固まっている方より、物事を柔軟に考えられる方のほうが良いので、経験ないとチャレンジできないというわけではありません。

松野:

私の所属するチームはITの知見は持っているに越したことはないですが必須ではありません。ITに限らず何らかの専門分野を持っている方がいいですね。アドバイザリーの対象となるシステム化業務の種類を限定しているわけではないので、案件の可能性は広範囲に及びます。専門分野をお持ちの方はどこかで専門性を活かせるかもしれません。また、それぞれの専門性を生かしながら協力して実施する案件が多いので、チームワークを大切にしていただける方がいいですね。

-本日はお時間いただきありがとうございました。

今回特集しました有限責任監査法人トーマツG&PS様の求人をご紹介します。

ご興味がある方は、下記ボタンよりぜひご応募ください。

コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。

最新の採用動向や非公開求人情報などの情報提供をさせていただきます。

また、ざっくばらんな意見交換・ご相談をさせて頂きながら、理想のキャリアを歩むためのアドバイスをさせていただきます。 お気軽にご相談ください。

格付カバー率NO.1の強みと、格付に関わる仕事で社会に貢献出来る点などが魅力である「株式会社日本格付研究所」。今回、サステナブル・ファイナンス評価本部長の梶原 敦子様に日本格付研究所の魅力や組織風土、求める人材像などを伺ってきました。

ご関心のある方からのご応募お待ちしております。

※インタビュー内容、企業情報等はすべて配信当時のものです。

中立的な立場から、自己裁量をもって評価ができる環境

宮崎:

梶原様のこれまでのご経歴についてお話頂けますでしょうか。

梶原様:

新卒で海外経済協力基金(現国際協力機構=JICA)に入職し…