PwCアドバイザリー合同会社は、戦略、財務、M&A・再生の高い専門性をもって、クライアントのビジョン実現のために、環境・社会貢献と事業成長の両立を経営の側面から支援しています。PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライアントが社会における信頼を構築し、持続的な成長を実現できるよう、最適かつ高い業務品質のサービスを提供します。

PwCアドバイザリー合同会社

【会社概要】

M&A、事業再生・再編、インフラ関連の高い専門性をもって、変化する企業の成長戦略の実現を支援している。PwC Japanグループのメンバーファーム。2016年の組織再編により、プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズと経営統合した。

1996年6月

1997年 プライスウォーターハウスクーパース コンサルタント株式会社設立

1999年 PwCアドバイザリー株式会社設立

2010年 上記2社が経営統合、プライスウォーターハウスクーパース株式会社に商号変更

2016年 PwCアドバイザリー合同会社に名称変更。

プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズと経営統合

東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

インタビュー先

松岡 慎一郎(まつおか しんいちろう)氏

PwCアドバイザリー合同会社

バリュークリエーションオフィス パートナー【経歴】

総合商社、戦略コンサルティング、プライベートエクイティを経てPwCアドバイザリーに参画。投資先に取締役として移籍し、事業・財務の構造改革をリードした経験も有する。PwCアドバイザリーでは、M&A戦略を担当するディールズ・ストラテジー部門のほか、PwCグループ全体が有する知見をPwCアドバイザリーに組み込むバリュークリエーションオフィス部門にも所属し活動。

現在の業務内容・活動内容を教えて下さい

松岡様:

PwCアドバイザリーは、フィナンシャルアドバイザリーサービス、主に企業間のアライアンスやM&A支援を専門とする法人です。その中で、私はディールズ・ストラテジーユニットに所属し、M&A戦略、経営・事業戦略といった領域を担当しています。ビジネス環境が激変し、地政学・サステナビリティ・テクノロジーといった大潮流もある中で、M&Aは経営上の避けられないテーマの1つであり、これまで以上に高度かつ複雑な検討が求められています。PwC Japanグループは、企業経営および企業を取り巻く世界の動きに係る専門的な知見を幅広く有しており、私はこれらをPwCアドバイザリーの業務とつなぐ役割を担うバリュークリエーションオフィスにも所属して日々の活動を展開しています。

どのような考えで業務を展開されていますか

松岡様:

PwCは、企業経営にまつわるさまざまなサービスの専門性を高めてきました。戦略のほかにも、財務や税務、業務、人事・IT、法務・ガバナンスなど、それぞれの分野において、多様かつ豊富な知見を蓄積しています。いま私たちが推進しているのは、PwCの各メンバーファームが有する知見を、“One PwC”としてより強固な力に統合することです。企業活動・事業活動は、全ての機能要素が整合していることが必要で、どこかに不具合があると動きません。経営支援を提供する上で、クライアントの狙いの実現を、必要機能全体を見渡しながら抜け漏れなく捉えられるよう、持てる専門性を連携させながら支援できる体制を構築する活動を推進しています。

昨今の取り組みについて教えてください

松岡様:

昨今、あらゆる取り組みにサステナビリティの観点が入ってきています。ただ、世間一般の話として、サステナビリティのあぶなっかしさに対する認識が薄いことに対して強い懸念があります。どうしても、「環境が大事」「社会が大事」といった部分に論点が閉じがちで、それはもちろんそうなのですが、そこにとどまらない「裏アジェンダ」があることに注意が必要だと考えます。サステナビリティの流れは欧州先導で進んでいますが、たとえば彼らが再生エネルギーの必要性を訴えるのは「ロシアの天然ガスへの依存を減らしたいから」、サーキュラーエコノミーを掲げるのは「中国のレアメタルへの依存を減らしたいから」、といった思惑が背景にあります。

本来、根本的な部分で問われているのは、「環境や社会が壊れかけているのに企業だけ儲かっても仕方ない、だから、環境や社会を維持しながら収益もあげられる企業だけが残ればいい」ということです。換言すれば、「ほかにも似たような会社があるのに、あなたの会社がこれからも存続し続けなくてはならない理由はなんですか」ということが問われているわけです。ですから、サステナビリティ、それに伴うESGを主導する欧米発の仕掛けには、追随できない企業を振り落とすことが目線として入っていることを認識すべきなのです。だからこそ、次々に出てくるガイドラインやスタンダードへの対応に終始するのではなく、「会社が存続し続けるべき理由」を見つめなおすことが極めて重要になってくるのです。

日本企業についてお感じのところを教えてください

松岡様:

構造的に業績が悪化しやすいスパイラルに陥りつつあるという認識が必要です。多くの企業がマザーマーケットとしている国内市場をみると、売上に対しては人口減少に伴う減少圧力がかかる一方で、費用に対しては外部に寄せていた環境・社会負荷の不経済性の取り込みによる増加圧力がかかってます。海外展開をみると、日本国内で生産された商材はベース電源が化石燃料に依るため、環境負荷がどうしても高く、炭素税などのバリアが強まる中で売上を伸ばしにくい状況にあります。また、あらゆる資源はグローバルな人口増の中で争奪戦になるため、原材料調達はより難しくなり、費用も増えるでしょう。

要は、国内でも海外でも売上は伸ばしにくくなる一方で、費用が上がる構造に陥りやすい、または既に陥っているということです。

その中でPwCとしてどう対応されますか

松岡様:

これから先を見通すと、企業に対しては、自社の存在意義や社会への提供価値をより明瞭かつ魅力的にするよう、圧力がかかってくるでしょう。そうなると、それに資する事業領域の競争優位性をより高め、そうでない領域は他に委ねるという動き、つまりはM&A、そして業界再編が不可避になります。冒頭で述べたように、PwCアドバイザリーは、企業活動上の必要機能全体および資本のトランザクションに係る専門性を高めてきていますので、これを利し、各企業のお悩みに寄り添い、伴走しながらそのトランスフォーメーションの実現に向けて支援しています。

また「M&A」というと、言葉の感じとして昔から「高く売りたい」「安く買いたい」というモノのやりとりのような色合いが強いところがあるのですが、一歩踏み込むと、従業員、つまりは人がやりとりされるという話でもあります。よりダイナミックなM&Aや業界再編が求められる現代においては、いわゆる“Deal”の切った張ったではなく、「何らかの社会的機能を、より活かせる相手に移管する」という考え方が大事になります。「高く売れてラッキー」「安く買えてラッキー」という話ではなく、「このトランザクションを通じて社会的価値が増加してラッキー」という「社会的な資本の再配置」をイメージした取り組みを通じて、社会全体の最適化において中核的な役割を果たしていくことが、PwCのパーパスである「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」の実現につながっていくと考えます。

PwCアドバイザリーの魅力を教えてください

松岡様:

PwCアドバイザリーは高度な実務知識が必要となる企業間アライアンスやM&Aについて一連の専門性を有している組織ですが、私が実際に参画して圧倒されたのは、PwC Japnグループ内に蓄積された、さまざまな分野にわたる知的な刺激の多さです。前に述べた、サステナビリティとはつまり「存在意義競争」という考え方もそうですし、地政学上これからは世界が「無秩序な新冷戦」に入るという考察や、技術を経営として活かすなら「業界キーストーン」ポジションが鍵であるという主張など、社会や経営に係る先鋭的で本質的な洞察がゴロゴロしています。「あぁ、そういうことなのか」と目から鱗が落ちることが多く、またそれをわれわれPwCアドバイザリーの提供価値高度化のために落し込んでいくというチャレンジもあり、大変ではありますが充実した時間を過ごしています。またPwC Japanグループの他のメンバーファームと緊密な連携が取れているのも、「組織の中でお互いに協力してやっていこう」という風土が根付いているからであり、この点も大きな魅力だとお伝えしておきたいです。

これからどういった人に来て欲しいですか

松岡様:

PwCアドバイザリーは、企業経営にまつわる専門性を一通り揃えている組織なので人材としては多士済々ではありますが、自分の強みを尖らせつつ、かつそれを他の人の強みと組み合わせてより高い付加価値を生み出そう、というスタンスの方が多いです。「公」としてだけでなく「私」としても人それぞれいろんな考え方がありますが、そのあたりの多様性を包摂していきながら、多岐にわたる分野の多様な人材がスクラムを組み、持続的な成長と信頼構築を目指す、という方向性を組織として示しているところも、特徴と言えます。

目指すところは「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」ということであり、そのためにPwCアドバイザリーは中核の強みである企業間アライアンスやM&Aサービスの専門性を発揮する、そしてその中で自分はこの役割を果たす、といった自分なりの考え方を持った方とご一緒したいと思いますし、そういったう方のほうがよりPwCライフを楽しめると思います。

この30年を振り返ってみても世の中はまるで変わっており、今後30年でもまたまるで変わっていくのでしょうが、おそらくこれからはより予測不可能な形で動いていくのだと思います。その中で企業経営としてアライアンスやM&Aの巧拙がよりモノをいうということは想像に難くなく、その全体像を知るものとして知見と自負を築きたい、というスタンスの方にはPwCアドバイザリーは絶好の環境だと思います。

転職希望者へのメッセージ

松岡様:

別の人生をやり直せるわけではないですが、自分自身はPwCに参画してよかったと感じています。それぞれのお考え次第で最終的に合う、合わないはあるのでしょうが、折角の機会なので一期一会、お気軽に応募いただければと思います。

PwCアドバイザリー合同会社様の求人をご紹介します。

コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。

PwCアドバイザリー合同会社様の求人をご紹介します。

コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。

人的資本の情報開示を、継続的な社内改革行うための指針に

コンクリートコーリング株式会社

土木建築工事には欠かせないコンクリート切断穿孔において、社会環境に配慮した技術と施工で日本を代表する企業の1つであるコンクリートコーリング株式会社。

【会社概要】

会社名:コンクリートコーリング株式会社 URL :https://www.coring-osaka.co.jp/

所在地 :大阪府大阪市都島区毛馬町5-15-24 創業 :1978年

社員数:95名(2022年8月現在)

【インタビュー先】

コンクリートコーリング 代表取締役社長 藤尾 浩太様

コンクリートコーリング 経営統括室長 中元 美緒様

❏ なぜ人的資本の情報開示に取り組もうと考えたのでしょうか

(藤尾)

近年、人事制度、人事考課表を新しくしました。

この制度のおかげでやる気になった若手が、驚異的なスピードで独り立ちしたり、上を目指そうと努力する人が増えたりしていると感じます。

また、昇級昇格のルールが明確になったことから、そこから逆算して考課をつけているのではないかと思われるようなケースがありました。

それから、同一労働同一賃金の義務化に基づいて再雇用制度を整備しました。

一部分ですがこのように人事制度、人事考課表の整備等、進みましたが、わが社では人事部がなく、それぞれ本業を抱えた社員が兼業で採用、育成、労務管理、人事制度の整備などを行っています。

そこに人的資本の情報開示、また情報開示の国際規格であるISO30414を知り、ISO30414に取り組めば、人的資本にかかわることの大まかな枠を押えられて、自社の強み弱みが分かり、弱みに対して適切に対処できると思いました。

❏ 人的資本の情報開示に取り組む際に想定される課題と期待する効果

(中元)

ただ社内に対しては、今まで数字でまとめたことはなかったので、共通の問題意識を持つことができると思いますし、改善の方向の正確性もスピードも上がるのではないかと期待しています。

最近は新卒採用が順調な反面、離職率が目立つようになってきました。

能力のあるキャリアなら、どんな環境の中であっても雑草のような力強さでのし上がっていってくれないかと淡い期待を抱いていたのですが、サラリーマン金太郎みたいな人を期待するのは現実逃避だったなと思います。

従業員が辞めたいという意向を本社に伝えてきたころにはもう手遅れであることが多いです。

優秀な人に入ってほしいことと、その人が幸せに働ける環境を作りたいと心から思っています。

❏ 特に、採用に対する効果への期待はどのようなものか

(中元)

わが社はB to Bですし、メジャーではない分野ですし、大企業でもないですし、不利な条件がそろっています。

若手の退職理由の第一位は「人間関係が悪い」だそうです。

❏ コトラのISO30414企業認定プログラムで認定されたご感想

(藤尾)

ーお話をお聞かせくださり、ありがとうございました。

【コンクリートコーリング株式会社採用情報】

【コトラ人的資本開示コンサルティングサービス(『ISO30414』コンサルティングサービス)】

デロイト トーマツ コンサルティング パブリックセクター 庵原 一水 様

デロイト トーマツ コンサルティング パブリックセクター 執行役員 澤田 滋 様

DTC CG&E(Civil Government&Environment)とは?

– 本日はよろしくお願いいたします。

まずは、部門についての説明をお願いいたします。

庵原様:

我々デロイト トーマツ コンサルティング(以下、DTC) CG&E(Civil Government&Environment)はパブリックセクター向けコンサルティングサービスを提供しており、主なクライアントは中央省庁となります。CG&Eは環境・エネルギーチームと中央省庁・独立行政法人チームの2つから構成されておりまして、私が環境・エネルギーチームを、澤田が中央省庁・独立行政法人チームをリードしております。

ーCG&Eのミッションや活動内容をお教えください。

庵原様:

我々のミッションは、今後日本が直面する課題を行政だけでなく、社会全体で取り組むことができる仕組みを作ることにあります。

中央省庁が主なクライアントですが、民間企業も対象にしています。これは今後日本が直面するであろう課題を解決するために官民連携を前提とし行政の立場から施策立案や実行支援などをしているからです。官民連携について、行政だけで解決できる課題はあまりなく、今後もそうしたタイプの課題は更に増えていくとみています。政策を作る過程でも民間と連携していますし、作成した政策の実行支援と並行して民間側の支援もしていきます。それをもう一度政策に繋げていく循環を意識したコンサルティングを重視しています。

澤田様:

デロイト トーマツ グループ全体で掲げていることではありますが、政策を作るところから実行までを一気通貫で行うことを意識しております。上流の戦略部分だけ、下流の実行だけなど、どちらか一方をやるだけではコンサルタントとして十分にクライアントに価値提供ができません。例え調達の制限上どちらか一方になっても、本来の目的に沿った計画を立て、運用を見据えてフィードバックする等、End-to-Endを意識したコンサルティングをしていきます。

もちろん、様々な能力が必要になりますので自社だけでカバーできるかと言われるとそうではありません。そのため、デロイト トーマツ グループの様々な法人・部門と連携してサービスを提供しています。

DTC CG&Eの特徴

– DTCは他社コンサルファームに先駆けて、パブリック領域のコンサルティングに注力してこられたと認識していますが、これはなぜでしょうか?

庵原様:

大きく2つの理由があります

1つ目は組織面の話で、日本にパブリックセクターを専門においているコンサルティングファームが無かったからです。デロイトはグローバルに展開しておりますが、アメリカやイギリスなど欧米の法人では、パブリックセクターが一番大きな部門でした。デロイト全体でその流れを推進するために日本でもパブリックセクターが立ち上がることとなりました。

もう1つは、1つの業界だけを相手にして課題を解決できないケースが増えてきたためです。ビジネスのルール自体を変え、マーケットを変えることを含めたコンサルティングをする必要性があり、官民連携を通じて社会変革を起こすことが求められるパブリックセクターが立ち上がりました。

デロイト トーマツ グループとしても経済社会の変革のカタリスト(触媒)であることをポリシーとしています。パブリックセクターの活動はまさにこのカタリストであり続けることです。

– 日本の課題を官民連携で解決するということですが、現状における官民連携で解決しなければならない課題についてどのように捉えていますか?

澤田様:

現在我々がフォーカスしているのは、社会保障制度や環境問題、切り口は違いますが霞が関が抱える課題のデジタル化もその1つです。今回募集しているポジションについてもこれらが関わってきます。

-一般的に官公庁案件は、なかなか儲からないといわれておりますが、この理由についてお聞かせください。

庵原様:

一つには調達制度の存在が挙げられます。

どんなに良い提案をして先方が納得したとしても、公平性・透明性の観点から入札を必ず行わなくてはならないので、価格競争を繰り返していくと最終的な売上額が大きくならないという流れです。

ただ、我々が取り組んでいる課題は、いずれ日本社会・グローバル全体で取り組んでいかなくてはならない問題であると捉えており、長期的な視点に立てば必ずしも儲からないとは考えておりません。

そのためにも、課題が顕在化して社会全体が関心を持つようになる前の段階から、我々がその道の第一人者として様々な領域のコンサルティングに取り組んでいるのです。

– コンサルティングサービスを提供する際にも、パブリックセクターならではの難しさや意識していることがあるのでしょうか。

澤田様:

よくレバレッジを効かせることが重要という話がありますが、我々はレバレッジを効かせることを第一優先としていません。反対に、お客様にとってオンリーワンの存在になることを目指しています。

行政の方々は、絶対的な法令順守の世界で生きています。制度・政策を正しく法令通りに執行しているかが問われます。

少し乱暴な言い方をすると、日本の法律は刑法以外ホワイトリスト、いわゆるやって良いことしか書かれていないという特徴があります。制度・政策の全てをやって良いことだけで書ききることはできないため、法律と法律の狭間に入ってしまった課題は行政の立場からは手を出せなくなってしまうものも少なくありません。そういった課題を民間企業の立場から国民目線に視点を変え、仮説を立てればもしかしたら拾える政策もあるのではないか、ということが我々に求められている重要な役割の1つです。

政策が立案された背景も正しく理解し、行政職員と同じ立場から、目線を国民側に移すことによって越えられない壁をどのように飛び越えるのかを考える、こういった取り組みの中で我々のバリューが発揮されると考えています。

我々のメンバーには、様々な民間企業出身者や元行政職員の方もいます。

多くの知見や経験を集結し、お客様にとってオンリーワンの存在でありたいと考えています。

庵原様:

パブリックコンサルを重視しているコンサルティングファームは、正直あまり多くないと思います。色々とコンサルメニューがある中の一つと位置づけられているケースが多いと感じておりますが、我々はそうではなく、社会課題にファーム全体でアプローチする際の非常に重要な要素であり、そう思いをグループ全体にも共有して活動を続けております。

続いては現場マネージャーにお聞きします

デロイト トーマツ コンサルティング パブリックセクター 蛭子 様

デロイト トーマツ コンサルティング パブリックセクター マネジャー 杉山 様

デロイト トーマツ コンサルティング パブリックセクター 宮武 様

DTC CG&Eの魅力

ー庵原様、澤田様のお話を伺い、民間企業の立場から社会変革を起こすことができる環境がある点が御社の最大の特徴・魅力ではないかと感じました。現場の皆様はどうお考えでしょうか。

蛭子様:

まさにそのとおりで、私はもともと公務員の出身ですが、DTCに活動の場を移してからも行政に関わり社会を良くするという思いに変わりはありません。

現場で働いていて感じることは、DTCの組織としての強さです。この業界に入る前は、コンサル業界は個人プレイヤーが多いのではないかと想像していたのですが、入ってみると真逆でした。

会社としても部門間やグループ各社との連携は奨励されていますし、研修などの機会で人的な交流を持てるだけでなく、強みを組み合わせてチームを組成して一つの案件に当たることも多くあります。

例えば、官公庁向けのヘルスケア領域に関連する案件では、官公庁領域を専門とする私たちと、ヘルスケア領域を専門とするチームで協力するといった形です。

杉山様:

私が所属する環境チームでもグループ間で連携をしており、例えば環境スタートアップ企業に関するプロジェクトを監査法人と連携して行っています。政策調査のパートを監査法人が、スタートアップの実態調査やデータベースの構築をDTC側で実施しました。宮武様:

– 御社に中途でご入社された方のバックグラウンドを教えて下さい。

宮武様:

コンサルティングファーム・シンクタンクや、メーカー、事業会社など様々な企業の出身者が在籍しています。最近では、行政の枠を超えて社会変革に携わりたいという点から、官公庁からご入社される方も増えています。

本日出席している蛭子は官公庁から、杉山はメーカーから、私はエンジニアリング会社からと出身業界にはかなりの多様性があります。

杉山様:

共通しているのは、社会に対する課題感を持っているという点ではないかと考えています。社会変革を現職では正面から課題解決に取り組めないというもどかしさから、当社に入社するケースが多いのではないでしょうか。

-DTCへの入社の決め手を教えてください。

蛭子様:

会社として育成支援が手厚い点に魅力を感じました。

私はコンサル未経験でしたので、この業界で通用するだろうかという不安を持ちながら面接に臨んだのですが、お会いした方がみなさん頭が良いのに温厚で、いい意味でとても意外だったことを覚えています。

杉山様:

サポーティブであるという点は私も同じで、コンサルティング未経験者を許容するファームなのかどうかという点も合わせて重視していました。

宮武様:

私の場合は、前職で環境系の仕事をしていたこともあり、環境×官公庁という業務内容に惹かれたことが決め手です。

事業会社からよりフィールドを広げてみたいと思った際に、CG&Eがピッタリだと考え、入社しました。

蛭子様:

DTCは4000人規模のファームとなっており、数年前と比べると格段に大きくなっています。今後はこれまで以上に多様なバックグラウンドの方を必要としていますし、全社的に働き方改革に熱心に取り組むなど、かつてのコンサルティングファームのイメージとは大きく変化しています。昨今のコロナ禍では、新規入社された方とのコミュニケーションがリモート中心になるなどの課題も出てきていますが、部門レベルや現場のチームレベルなど様々なレイヤーで会話する機会を設け、孤立しないような工夫を図っています。こうした働きやすい環境整備に熱心なカルチャーがあるという点についても、ぜひ知っていただけたらと思っています。

DTC CG&Eが求める人材

-率直にどのような方にご入社いただきたいとお考えでしょうか。

杉山様:

世の中の問題、お客様の問題に対して自分事と捉えて、投げ出さずに考え続けられる方であれば、その姿はクライアントにもチームメンバーにも光って映りますので、個人的にはその様な方にご入社頂きたいと考えます。その様な真摯なマインドセットをお持ちの方であれば、必ずスキルは後から付いてきますので、是非一緒に働きたいというのが私の意見です。

蛭子様:

クライアントにとっても答えがわからない課題に対して解決を探ったり、埋もれている課題を可視化したりする点にコンサルタントの存在価値があると思いますが、当然それは難易度の高い仕事となることが多いです。あえてスキル的に言うならば、既存の知識だけでは足りないこと、諦めたら前に進めなくなることに対して、粘り強く考え抜く力のようなイメージです。マインド面でいうと、社会貢献への自分なりの思いがある方や、自分で考えて行動することが好きな方、クライアントに寄り添う気持ちが強い方、という感じではないかと思います。

宮武様:

当社のパブリックセクターでは政策立案の段階から実行支援まで幅広く携わることができます。机上での調査や上位の戦略検討もあれば、具体的な制度設計や運営、官公庁主催のイベント支援など幅広い業務があります。様々な業務に関心をもち、自分から行動していける方とご一緒できれば、と思います。

DTC CG&Eを志望される方へ ー最後に御社を志望される方へメッセージをいただけますでしょうか?

庵原様:

社会変革という領域の中で、いろいろな立場があると思いますが、民間の立場から行政と連携して社会の仕組みを変えていきたいという想いがある方には、非常に良い環境が整っています。また、様々なエキスパートがいる中で、ご自身の専門分野を周りに共有したり周りの専門家からも専門的な知見を学ぶことで、自身の見識を高めるとともに複数の専門領域に跨がる課題へのアプローチも身につけられる部署だと思っています。

澤田様:

繰り返しになりますが、我々のミッションは、今後日本が直面する課題を行政だけでなく、社会全体で取り組むことができるような仕組みを作るコンサルティングを行うことです。

世の中の動きを知り、エンゲージメントを通じて、ルール、法令、社会を変えていく。

デロイト トーマツというパブリックコンサルの第一人者である多様なリソースと、豊富なオポチュニティと向き合い、「社会問題を解決する仕組みを作りたい」「経済社会の変革のカタリストとしてのキャリアに挑戦したい」「自らの力で部署を成長させてみたい」という熱い想いを持った人にぜひ入社いただきたいと思っています。

我々とともに、社会を変えていきたいという方からのご応募をお待ちしております。

今回特集しましたデロイト トーマツ コンサルティング合同会社(DTC )様の求人をご紹介します。

コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。

「アジャイル」「スクラム」をご存知だろうか?システム開発に関わっていればよく知られた開発のフレームワークである。ただそのフレームワークはシステム開発のためだけにとどまらず、変化の激しい社会環境に柔軟に対応するための組織そのものの変革に活用できる。

スクラムインクジャパン概要 商号 :Scrum Inc. Japan株式会社

インタビュー先

スクラムトレーナー/スクラムコーチ 清水 麻由 様

スクラムトレーナー/HR Scrum Master 庭屋 一浩 様

アジャイル・スクラムとは コトラJournalでご確認ください ⇒ https://www.kotora.jp/c/interview/scruminc-japan/

社会に対応する柔軟な組織へ コトラJournalでご確認ください ⇒https://www.kotora.jp/c/interview/scruminc-japan/

アジャイルトランスフォーメーションのコンサルティング企業 コトラJournalでご確認ください ⇒ https://www.kotora.jp/c/interview/scruminc-japan/

スクラムインクジャパンの求める人材 スクラムで日本の企業組織運営を変えていきたい。そんな思いに真っ先に共感を得られるのはアジャイル・スクラムを現在、現場で実践している方だとスクラムインクジャパンは認識している。

自社内でスクラムやアジャイルを推進してきたが、より本質的に概念、フレームワークを理解し、もっと多くの方に知ってもらいたい、広めたいと感じている方、スクラムインクジャパンに参加してはいかがだろう。

スクラムインクジャパン様の求人をご紹介します。

コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。

人が変われば、企業が変わる 仕組みが変われば、人が活きる。

サステナビリティ・SDGSの取り組み 国連では、2015年9月の国連サミットにて、「誰一人取り残さない(leave no one behind)」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年までの国際目標として「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択されました。

「持続可能な開発目標(SDGs)」は持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。

コトラでは、「企業文化を支える取り組み」の一つとして、社会課題の解決を目指し、SDGsの達成、貢献に向けて取り組んでいます。

4.質の高い教育をみんなに

4.4 AIを中心とした技術的、職業的スキルを未来の専門家である大学生にたいして提供します。 4.7 オーケストラの活動をはじめ、文化的な取り組みを応援します

5.ジェンダー平等を実現しよう

5.5 女性リーダーシップの必要性をあらゆる企業に啓蒙し、リーダー人材をご紹介します。

7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに

代替エネルギーを提供する企業にリーダー人材をご紹介し、産業の活性化に貢献します。

8.働きがいも経済成長も

8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに対して多様かつ技術力、専門性のある人材をご紹介し、経済生産性向上に貢献します。

事業内容 プロフェッショナル人材紹介事業

採用情報 募集職種 コンサルタント(人材紹介事業)、コンサルタント(新卒事業)、マーケティング/クロスファンクショナルチームなど適性とご希望に応じてポジションをご用意いたします。

仕事内容 ■コンサルタント/人材紹介事業部

■コンサルタント/新卒事業部

■コンサルタント/コトラDX

■マーケティング/クロスファンクショナルチーム

求める人材像 私たちはすべての仕事人はプロフェッショナルだと考えています。

仕事をする一人ひとりのプロ度が上がれば、「もっと生産性があがる」「会社が変わる」「みんなが豊かになる」 と信じています。 クライアント企業のビジョンと人材の高度なスキルを理解し、認めてもらうためには、たくさんの勉強量が必要となります。 その意識を強く持ち、18年間、 企業とプロ人材との信頼を積み重ねてきました。 結果として、日経HRアワードでの企業特別賞4年連続受賞などの評価をいただいています。

このような話をすると、 「人材ビジネスを未経験から始めるのは難しそう…」と思われるかもしれません。 でも、大丈夫。 私たちも最初から人材のプロだったわけではありません。 華やかに見える仕事ですが、 毎日のコツコツとした勉強の積み重ねで 未経験だった先輩たちもみんなプロになっています。 険しい道が続いたとしても、たゆまず歩み続ければ、2年ほどで、専門性の高い人材と共に仕事ができるようになるでしょう。

プロ人材を支えるプロになる意欲のある方。 企業の未来をつくる仕事が素晴らしいと思える方。 私たちと一緒に専門性を磨いていきませんか。 少しでもコトラに興味を持っていただけたら、お申込いただければと思います。お会いできることを楽しみにしております!

選考フロー エントリー → 書類選考 → 一次面接 → 二次面接 → 三次面接(対面のみ) → 内定

※一次面接・二次面接は〜60分、三次面接は30分(延長した場合のみ〜60分)

勤務地・給与・福利厚生他 ▼勤務地

▼初任給

▼休日休暇

▼福利厚生

応募方法 当社にご興味がある方は、当社ホームページよりエントリーください。https://career.kotora.jp/jd_shinsotsu/

※エントリー後は書類選考の合否に関わらず、5営業日以内にメールにてご連絡をさせていただきます。連絡がない場合は、お手数おかけいたしますが下記メールアドレスまでご連絡賜れますと幸いです。

※エントリー後にメール添付にて履歴書の送付をお願いする場合がございます(面接に進まれる方は必須となります)。 志望理由等の記載は不要ですので、ご連絡に沿ってご対応いただけますと幸いです。

採用ホームページ https://career.kotora.co.jp/newgraduate/

取り組みについて この取り組みは工学部建築デザイン学科の水谷俊博教授、宮下貴裕助教と同学科の学生44名が2021年4月から東京都江東区有明にあるZeroBase ARIAKE Pop-Up Mall&Park (以下、ZBA)で行ったものです。

「有明SDGsアクション」は水谷教授・宮下助教・学生44名とZBAの運営会社である株式会社ケシオンとの共同プロジェクトであり、アート制作と空間デザインの実践活動を通じ、SDGsのテーマである多様性や持続可能性の意義を東京2020オリンピック・パラリンピックの競技会場エリアである有明から発信すると試みです。

※制作したアート作品は2021年9月30日までZBAに設置されています。

取り組むまでの経緯 ZBAは建築用コンテナで構成された期間限定ポップアップモールで、建築資材の有効活用によって廃材の発生防止・削減を可能にするSDGsのターゲット目標12「つくる責任、つかう責任」の達成を目指す活動として運営されている商業施設です。その運営を行っている株式会社ケシオンより、有明が地元である本学の学生達と協同しながらSDGsの理念を発信していきたいという依頼を受けました。

ZBAは建築用コンテナが立ち並ぶポップアップモール

建築デザイン学科の学生が取り組むということであれば、漠然とした大きなテーマからSDGsを議論するのではなく、「SDGsアート」「人々の居場所づくり」の2テーマについて私たちが日ごろ学んでいる「デザイン」の力で、身近なレベルから多様性や持続可能性のあり方を提案してみたいと考えました。

取り組み内容について 本プロジェクトは授業としての位置づけではありませんでしたが、建築デザイン学科の2年~4年の44名の学生が有志で集まりました。2つのグループに分かれ、施設を構成するコンテナの壁面への「ペイントアート制作」と施設内オープンスペースに設置する「椅子の制作」に取り組むこととなりました。

■「ペイントアート制作」 ペイントアートは来場者の方々にSDGsの理念を伝えることを目的としながらも、わかりやすい記号的な内容ではなく、あくまでも一つの「風景」として成立する作品を制作することを目指しました。4つの壁面を担当する各チームがそれぞれデザインを検討し、「多様性」はもちろんのこと、「平和」「世界と日本」「自他」など様々なテーマを盛り込もうと構想しました。

ペイントアート制作時の様子1

ペイントアート制作時の様子2

富士山を描いている様子

現地での制作作業日は6月から7月にかけて3日間設けましたが、各作業日の間にも多くの人の目に触れることを想定し、制作途中でも完結した作品として見られるよう作業工程を工夫しました。「つくりながら展示する」という一つの持続可能性の形を示せたのではないかと考えています。

制作途中の作品1

制作途中の作品2

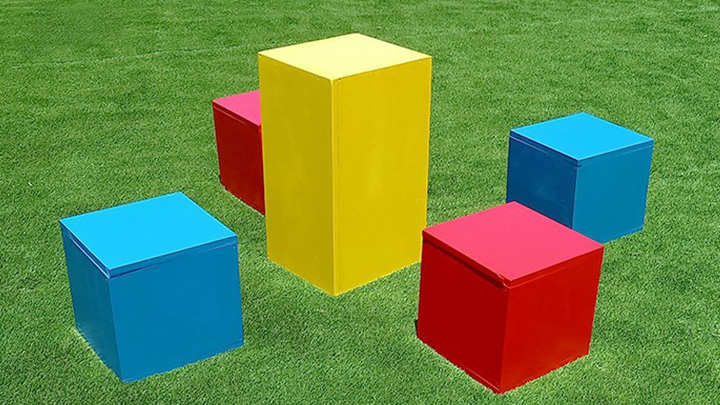

■「椅子の制作」 椅子制作では、あらゆる人が自由で快適に過ごすことのできる空間とはどのようなものかを議論し、作り手側が使い方を決めてしまうのではなく、使い手が好き勝手にアレンジしながら利用できる多様性のある椅子をデザインすることになりました。学生たちは木工作業の経験がほとんど無く工具の使い方を覚えることから始めましたが、5つのチームがそれぞれ独自のデザインを検討し、7月に制作物を会場に設置することができました。

椅子制作時の様子

また、持続可能な社会づくりを考えるというプロジェクトの目的に則り、作品設置をゴールとするのではなく、これからも会場に足を運び、自分たちの制作した作品がどのように使われているか、どのように受け止められているかを確認し、反省や更なる改良点を見つけ出す作業を行っていく予定です。

地域の企業、学生と一緒にSDGsを取り組むにあたり、本活動を通して実感したこと プロジェクト始動後、2度の緊急事態宣言発出で学内外での活動が制限される中でも、オンラインでのミーティングや作業時間の分散などの工夫を施しながら全ての作品を完成させることができました。学生たちは、日頃学んでいる空間デザインのスキルによって新しい生活環境のあり方を提案するという経験をしたことで、社会との接点を持ちながら、ものづくりに取り組むことの意義を大いに感じたようです。

SDGsは単なるスローガンではなく、それぞれの立場で社会に貢献できることを考え、実践していくための重要な指標であることを皆で再確認できたと考えています。

完成した作品とコンセプトについて ※制作したアート作品は2021年9月30日までZBAに設置されています。

■ペイントアート 〇テーマ 「平和・公平・世界・自他」

夜明けは平等を表し、広がる海は世界のつながりと東日本大震災からの復興を表している。そして平和・公正・世界・自他のつながりの中心に日本の象徴である日の丸(朝日)を置いた。様々な形・大きさの手形で空を描き、あらゆる人々が共生できる社会の実現を願った

〇テーマ 「虹のカケラリー」

SDGsカラーで虹を描き、人は多種多様で、様々な意見や容姿、カラーを持っていることを表現した。施設の入口から虹に向かって伸びる足跡は、人々が持っている虹のカケラを拾い集めるイメージを表している

〇テーマ 「多国籍・ジェンダーレス・貧困問題」

世界にはあらゆる国籍・ジェンダー・経済状況の人々が存在している。そのような人々を大きな手で包み込む様子を表現している

〇テーマ「FUJIYAMA TEMARI」

富士山と手毬を表したグラフィックデザインを通して、日本の自然の美しさと和柄模様に代表される日本の芸術・美術の魅力を表現した。東京2020オリンピックでは世界中が日本に注目するため、和柄模様にSDGsカラーを取り入れつつ、背色にはパステルカラーを用いて、日本の独自性と国際性を演出している

■椅子制作 〇テーマ 「人と人の繋がり」

SDGsのテーマにもなっている「人と人との繋がり」を椅子を繋いでいくことによって表現しようと考えた。この椅子は、利用する人数や使う状況によって長さを調節したり、曲げたりすることができ、座面と足組み部分にはSDGsの代表的なカラーを取り入れている

〇テーマ 「積み木のいす」

おもちゃの積み木のように、様々な形の箱を自分たちで積み上げたり、新たな形の椅子を作ったりしながら利用してもらおうと考えた。あらゆる人々が、自分にとって居心地の良いオリジナルな空間を生み出してほしいと願っている

〇テーマ 「PUZZLE chair」

利用する人によって自由な組み合わせが可能であるが、制限もある。その中で、最も使いやすい組み合わせを考えても良いし、お気に入りの1脚を選んでそれに座っても良い。好みやその時の気分に合わせてピースを選び組み合わせることで自分だけの椅子を作ることができる。そしてその椅子を自分の過ごしたい場所に持っていくことで、その空間がその人のものへと変化するだろう

〇テーマ 「ソーシャルディスタンス」

中央がプランターとなっており、ソーシャルディスタンスを保ちながら2~3人で使うことをイメージしている。プランター部分は蓋をすることでテーブルとすることも可能

〇テーマ 「利用者が形を決める椅子」

椅子の向きや組み合わせ方を変えることで、様々な人数や用途に対応することができる。利用者の想像力によって新たな椅子の形が生まれる

2021.08.06

工学部 建築デザイン科

工学部 建築デザイン科

この記事の著者

工学部・工学研究科・環境学研究科

工学部 建築デザイン科

工学部 建築デザイン科

2020.07.31

工学部・工学研究科・環境学研究科

2019年8月26日~8月31日にかけて、環境システム学科の学生7名と武蔵野大学附属千代田高等学院の生徒1名が、持続可能な社会づくりで世界の先頭をはしるスウェーデンに、1週間の視察ツアーに行きました。2 排出削減を同時に達成しています(講師:ペオ・エクべリ氏)。

オリエンテーションとスウェーデンは持続可能な国づくりについてのレクチャー 2日目マルメ市街を歩きながら、持続可能な街づくりやビジネスを見学しました。マルメ市で走るバスはすべてガソリンや軽油などの化石燃料なしで走っています。(多くのバスは、生ごみのメタン発酵でできたガスで走ります。)また、自転車が走りやすい街になっていて自転車通勤の割合は30~40%になっています。

街を行きかうバスは生ごみを原料としたバイオガスで走る

スマホのアプリで利用可能な電動キックスクーターも普及している

何度でも無料で直してくれるデニム屋さん。また、着なくなった服は引き取りリメイクしてセカンドハンドとして再生するサステナブルなビジネス3日目マルメ市環境局を訪問し、市の環境計画についてお話を伺い、ビジョンづくりや市民とのコミュニケーションについて学びました。マルメ市では2020年までに学校給食を100%オーガニックにし、2030年までにすべてのエネルギーを再生可能エネルギーにすることを目指しています。2 排出ゼロ)なサステナブルな街として蘇ったヴェストラ・ハムネンを見学しました。再生可能エネルギーの100%利用、緑ある街並みやビオトープ、歩いて暮らせる街づくりなど、テクノロジーと自然が調和した街を目の当たりにし、未来の街の姿を考えました。

ベジタリアンかつCO₂排出がほぼゼロのハンバーガー

カーボンニュートラル(CO₂排出ゼロ)のヴェストラ・ハムネン地区のモダンな街並み

4日目

800年前からの街がつづくゴットランド島ヴィスビーの街を見学しました。ゴットランドは「魔女の宅急便」のモデルになった街です。中世から続く伝統ある教会でありながら、LGBTの支援や養蜂を行う教会、伝統的な手法を使いながら風力ですべての電気を賄うリサイクルガラス工場、中世の建物をリフォームした環境ラベル認定のエコホテルなど、伝統と現代的サステナビリティの融合の実例を見学しました。また、グリーンフラッグという環境ラベルの認定をうけた幼稚園を見学しました。この様子は、地元の新聞で報道されました。

800年以上の歴史のあるゴットランドの街並み

幼稚園訪問の様子はゴットランドの地元新聞にも取り上げられました(左上の記事)5日目郊外の自然豊かな地域を訪ね、4億年前のサンゴ礁が作った地形や農村地域を見学しました。ゴットランドでは、化学物質を含む道路の融雪剤をやめたところ、数年間で500種類の植物が増えたそうです。見学した農家では、太陽熱や太陽光が利用され、使用する電気の90%以上を再生可能エネルギーで賄っていました。

最新型太陽光パネルの見学

カヌーで自然を楽しむ

旅のまとめのワークショップ。日本に帰ってからのサステナブルなアクションを考える旅の最後には、今回のツアーで印象に残ったことや、日本に戻ってから実践するサステナブルアクションを考えるワークショップを行いました。今回のツアーを通じて、街づくりやビジネス、消費やライフスタイルなどあらゆるところに、環境や人への配慮が組み込まれ、そしてそれが社会の活力を生んでいることを実感し、SDGsがつくる未来の社会に希望を感じました。今回参加した学生たちは、この経験を活かして日本にもどった後、持続可能な社会づくりに向けての取り組みを始めることを計画しています。

この記事の著者

取り組みについて この取り組みは工学部建築デザイン学科の水谷俊博教授、宮下貴裕助教と同学科の学生44名が2021年4月から東京都江東区有明にあるZeroBase ARIAKE Pop-Up Mall&Park (以下、ZBA)で行ったものです。

「有明SDGsアクション」は水谷教授・宮下助教・学生44名とZBAの運営会社である株式会社ケシオンとの共同プロジェクトであり、アート制作と空間デザインの実践活動を通じ、SDGsのテーマである多様性や持続可能性の意義を東京2020オリンピック・パラリンピックの競技会場エリアである有明から発信すると試みです。

※制作したアート作品は2021年9月30日までZBAに設置されています。

取り組むまでの経緯 ZBAは建築用コンテナで構成された期間限定ポップアップモールで、建築資材の有効活用によって廃材の発生防止・削減を可能にするSDGsのターゲット目標12「つくる責任、つかう責任」の達成を目指す活動として運営されている商業施設です。その運営を行っている株式会社ケシオンより、有明が地元である本学の学生達と協同しながらSDGsの理念を発信していきたいという依頼を受けました。

ZBAは建築用コンテナが立ち並ぶポップアップモール

建築デザイン学科の学生が取り組むということであれば、漠然とした大きなテーマからSDGsを議論するのではなく、「SDGsアート」「人々の居場所づくり」の2テーマについて私たちが日ごろ学んでいる「デザイン」の力で、身近なレベルから多様性や持続可能性のあり方を提案してみたいと考えました。

取り組み内容について 本プロジェクトは授業としての位置づけではありませんでしたが、建築デザイン学科の2年~4年の44名の学生が有志で集まりました。2つのグループに分かれ、施設を構成するコンテナの壁面への「ペイントアート制作」と施設内オープンスペースに設置する「椅子の制作」に取り組むこととなりました。

■「ペイントアート制作」 ペイントアートは来場者の方々にSDGsの理念を伝えることを目的としながらも、わかりやすい記号的な内容ではなく、あくまでも一つの「風景」として成立する作品を制作することを目指しました。4つの壁面を担当する各チームがそれぞれデザインを検討し、「多様性」はもちろんのこと、「平和」「世界と日本」「自他」など様々なテーマを盛り込もうと構想しました。

ペイントアート制作時の様子1

ペイントアート制作時の様子2

富士山を描いている様子

現地での制作作業日は6月から7月にかけて3日間設けましたが、各作業日の間にも多くの人の目に触れることを想定し、制作途中でも完結した作品として見られるよう作業工程を工夫しました。「つくりながら展示する」という一つの持続可能性の形を示せたのではないかと考えています。

制作途中の作品1

制作途中の作品2

■「椅子の制作」 椅子制作では、あらゆる人が自由で快適に過ごすことのできる空間とはどのようなものかを議論し、作り手側が使い方を決めてしまうのではなく、使い手が好き勝手にアレンジしながら利用できる多様性のある椅子をデザインすることになりました。学生たちは木工作業の経験がほとんど無く工具の使い方を覚えることから始めましたが、5つのチームがそれぞれ独自のデザインを検討し、7月に制作物を会場に設置することができました。

椅子制作時の様子

また、持続可能な社会づくりを考えるというプロジェクトの目的に則り、作品設置をゴールとするのではなく、これからも会場に足を運び、自分たちの制作した作品がどのように使われているか、どのように受け止められているかを確認し、反省や更なる改良点を見つけ出す作業を行っていく予定です。

地域の企業、学生と一緒にSDGsを取り組むにあたり、本活動を通して実感したこと プロジェクト始動後、2度の緊急事態宣言発出で学内外での活動が制限される中でも、オンラインでのミーティングや作業時間の分散などの工夫を施しながら全ての作品を完成させることができました。学生たちは、日頃学んでいる空間デザインのスキルによって新しい生活環境のあり方を提案するという経験をしたことで、社会との接点を持ちながら、ものづくりに取り組むことの意義を大いに感じたようです。

SDGsは単なるスローガンではなく、それぞれの立場で社会に貢献できることを考え、実践していくための重要な指標であることを皆で再確認できたと考えています。

完成した作品とコンセプトについて ※制作したアート作品は2021年9月30日までZBAに設置されています。

■ペイントアート 〇テーマ 「平和・公平・世界・自他」

夜明けは平等を表し、広がる海は世界のつながりと東日本大震災からの復興を表している。そして平和・公正・世界・自他のつながりの中心に日本の象徴である日の丸(朝日)を置いた。様々な形・大きさの手形で空を描き、あらゆる人々が共生できる社会の実現を願った

〇テーマ 「虹のカケラリー」

SDGsカラーで虹を描き、人は多種多様で、様々な意見や容姿、カラーを持っていることを表現した。施設の入口から虹に向かって伸びる足跡は、人々が持っている虹のカケラを拾い集めるイメージを表している

〇テーマ 「多国籍・ジェンダーレス・貧困問題」

世界にはあらゆる国籍・ジェンダー・経済状況の人々が存在している。そのような人々を大きな手で包み込む様子を表現している

〇テーマ「FUJIYAMA TEMARI」

富士山と手毬を表したグラフィックデザインを通して、日本の自然の美しさと和柄模様に代表される日本の芸術・美術の魅力を表現した。東京2020オリンピックでは世界中が日本に注目するため、和柄模様にSDGsカラーを取り入れつつ、背色にはパステルカラーを用いて、日本の独自性と国際性を演出している

■椅子制作 〇テーマ 「人と人の繋がり」

SDGsのテーマにもなっている「人と人との繋がり」を椅子を繋いでいくことによって表現しようと考えた。この椅子は、利用する人数や使う状況によって長さを調節したり、曲げたりすることができ、座面と足組み部分にはSDGsの代表的なカラーを取り入れている

〇テーマ 「積み木のいす」

おもちゃの積み木のように、様々な形の箱を自分たちで積み上げたり、新たな形の椅子を作ったりしながら利用してもらおうと考えた。あらゆる人々が、自分にとって居心地の良いオリジナルな空間を生み出してほしいと願っている

〇テーマ 「PUZZLE chair」

利用する人によって自由な組み合わせが可能であるが、制限もある。その中で、最も使いやすい組み合わせを考えても良いし、お気に入りの1脚を選んでそれに座っても良い。好みやその時の気分に合わせてピースを選び組み合わせることで自分だけの椅子を作ることができる。そしてその椅子を自分の過ごしたい場所に持っていくことで、その空間がその人のものへと変化するだろう

〇テーマ 「ソーシャルディスタンス」

中央がプランターとなっており、ソーシャルディスタンスを保ちながら2~3人で使うことをイメージしている。プランター部分は蓋をすることでテーブルとすることも可能

〇テーマ 「利用者が形を決める椅子」

椅子の向きや組み合わせ方を変えることで、様々な人数や用途に対応することができる。利用者の想像力によって新たな椅子の形が生まれる

2021.08.06

工学部 建築デザイン科

工学部 建築デザイン科

この記事の著者

工学部・工学研究科・環境学研究科

工学部 建築デザイン科

工学部 建築デザイン科

米国のスミス大学で外国語科目として日本語を履修している学部生と武蔵野大学グローバル学部日本語コミュニケーション学科神吉ゼミ3年生および大学院言語文化研究科の学生が、日英二言語でSDGsについて一緒に話し合い、考え、調査し、web雑誌を作成してweb上で発信を行いました。

日本語コミュニケーション学科は日本語と外国語によるコミュニケーションを通した社会参加や課題解決を重視していることから、「SDGs×学科・研究科の専門性」を考え、日本語と英語の二言語を使用し取り組むことにしました。

この活動では、SDGsの17の目標の中から、グループで最も興味のあるテーマを選び(2つ以上の組み合わせも可)、そのテーマに関係のある自分たちの身近にある問題について調べ、わかったことや目標を達成するために自分たちでできることを考え、協働でウェブガジンを作ります。

実施目的は以下の3点です。

この活動を通して、計5種類総計99ページのweb雑誌を作成しました。

この記事の著者

出雲殿は、愛知県と静岡県に4つの法人を置き冠婚葬祭サービスを展開するグループ企業。両県であわせて5の結婚式場・アニバーサリー会場と65のセレモニーホール(葬儀会館)を展開している、地域に根ざした東海地区の代表企業であります。サスティナブル経営がグループの企業理念と一致するとして、このたびSDGs宣言を行い、SDGsの目標達成に向け経営の舵を切りました。地域とともに歩んできた企業が、SDGsの目標達成に挑む理由を聞きました。

社員数 838名(男499名、女359名) ※2022年4月現在

【グループ各法人】

インタビュー先 ■■ 株式会社出雲殿互助会静岡法人■■■■ FUREAI事業部 顧客支援課 ■ 株式会社出雲殿名古屋法人本部 ■ 株式会社出雲事務管理センター ■ 様■■■ ■ 様■■■ ■ 様■■■

SDGs宣言を行うこととは

まずSDGs宣言書を作成するにあたり、何から実施したらいいのか、何を優先すべきかが分からなかったです。また、グループ各社の事業内容、サービス内容が異なることから、グループ一丸となって同じ目標に向かってSDGsを推進するということが難しく感じました。

ただ、出雲殿グループにはブレない企業理念がありました。

「出雲殿グループは、地域社会に最高のサービスを提供することを使命とする」

また、社訓として

SDGsの目標、行動を紐解いてみると、目指すところはグループの理念、社訓と合致すると認識しました。SDGsの活動は必ずしも新しいことに取組むことではなく、自分たちがこれまで行ってきたことを整理し、目標化し、目標に向けて活動し続ける。それが持続可能な社会をつくるSDGsの活動であるということに気づきました。その気づきがSDGs宣言書作成につながってゆきました。

出雲殿グループは、地域社会に貢献する事が最大の目標 です。

SDGs宣言を行う

SDGs宣言を行うにあたり、宣言をして終わりでないことは認識していました。

宣言は、17の目標から6つを重点目標として絞り込みました。

その中で最重要項目においたのは、4質の高い教育をみんなにと、11住み続けられるまちづくり 、になります。地域のことを最重要に考え、SDGs活動は地域への恩返しであること を改めて認識しました。

4 質の高い教育をみんなに、 の目標では、地域のサッカー大会を主催し(https://www.izumoden.co.jp/news/2050.html )、https://izumoden-foundation.or.jp/ )11住み続けられるまちづくり、 の目標を具体化するため、高齢者「地域見守り」ネットワークの協定を拠点である浜松市と結びました。今ではサービスを提供させていただいている19の自治体(磐田市、掛川市、豊橋市、豊川市、岡崎市、知立市、刈谷市、東浦町、安城市、豊田市、みよし市、春日井市、小牧市、尾張旭市、長久手市、名古屋市、あま市、日進市、愛知県)に拡大し、地域の見守り活動を開始しています。 これら活動はSDGs宣言を行う以前より、地域貢献として構想され行われてきたものでした。

8 働きがいも経済成長も、 の目標では、地域へ貢献するための基盤である社内にも目を向けました。宣言は実行するために行います。半年後、1年後、2年後、出雲殿グループとしてどこまで達成できているか。その達成度合いが地域に貢献できた度合いであることを信じて、出雲殿グループはSDGsの目標達成に挑みます。

出雲殿グループSDGs宣言サイトはこちら

【出雲殿グループSDGs宣言】

3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに 5 ジェンダー平等を実現しよう 8 働きがいも経済成長も 11 住み続けられるまちづくりを 12 つくる責任 つかう責任 ①アレルギー対応を顧客へ行い、食べられない料理は提供しない ②特に酸化に強く、調理メリットもある米油を使用 ①仕出し弁当料理の重量表示 ②食用油の酸化防止循環機使用による使用量の削減 コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。

昨今、環境問題などESGに配慮した事業を行う企業に対する「ESG投資」が話題となっている。一方で実態は異なるのに、投資家らを意識して企業が環境に配慮していることを装う「グリーンウォッシュ」の課題も指摘される。そうした中、存在感を放つのが、中立の立場で企業の経営体制を評価する「格付け機関」だ。その格付け機関の中でも、「Sustainalytics」は国連が持続可能な開発目標 (SDGs)を発表した2015年よりもずっと前から、環境影響によるリスク情報や評価を提供し続けてきた。1992年に創設されて以来、ESGのコーポレート・ガバナンスのための調査、レーティング、分析などを手掛ける大手 ESG 評価機関として、世界中の投資家の投資戦略をサポートしてきた、いわばESGレーティングの「老舗」機関。更に、現在ではグリーン、ソーシャル、トランジションボンド等のサステナブル・ファイナンスに対する外部評価を行うサービスも展開している。欧米・北米を中心に世界で17の拠点を有し、1200人以上のスタッフを抱え、依然、その規模を拡大し続けている。2016年10月に開設された日本法人で働くお二人に、その組織のミッションや風土を伺った。

朝妻 弥生様

(サステイナリティクス クライアントリレーションズ/ディレクター)

ジャーディン・フレミング証券東京支店(現JP モルガン証券)を経て、野村證券シンガポール/香港/ロンドン現地法人でアジア株式リサーチセールスとして、グローバルの機関投資家向けのアジア株式業務に長期に渡り携わる。サステイナリティクス・ジャパンには2019年に入社。クライアントリレーションズとして、ESGリサーチの機関投資家向けセールスを担当。現在、日本国内外の多くの投資家や金融機関のESG投資のサポートに従事。

兼松 浩介様 (サステイナリティクス コーポレート ソリューションズ/アソシエイト・ディレクター)

2021年に入社し、コーポレートソリューションズ・チームの日本リーダーを務める。サステイナリティクス入社以前は、ボストン コンサルティング グループ及びA.T. カーニーにて金融・保険業界を中心に全社改革、新規事業、営業・マーケティング、サステナビリティ戦略などの多数プロジェクトを遂行。また、ワシントンD.C.の世界銀行本部及び気候投資基金(Climate Investment Funds)にて、途上国・新興国向けのマクロ経済分析・政策提言や気候変動対策への資金供与(グリーンボンドなど)に関する業務に従事。東京大学教養学部(国際関係論)卒業、コロンビア大学修士(公共経営)。

ーどんなサービス・プロダクトを提供されていらっしゃいますか。

朝妻様)

クライアントリレーションズ という部門で、機関投資家に向けたESGリスクに関する様々なソリューション提供しています。一番の主力商品は「ESGリスクレーティング」 で、企業に対しESGのリスク評価を行うプロダクトです。投資家が投資先の企業の財務リスクを理解できるよう設計されています。ほかにも国のリスクや、企業のカーボン削減への取り組みを評価するプロダクト、また、企業が人権に反していないか、武器製造に関わっていないかなどのスクリーニング評価をするプロダクト、企業の不祥事を追うプロダクトもあります。他には、投資家が投資先の企業とのエンゲージメントをお手伝いをするスチュワードシップサービスも行っています。

兼松様)

私は、事業会社や金融機関をお客様とするコーポレートソリューションズ という部署で、企業がグリーンボンドや社会貢献に寄与することを目的としたソーシャルボンドを発行するときに、そのボンドが「国際的な基準や市場慣行を満たしている形で発行されるボンドである」という意見を示す「セカンドパーティーオピニオン」=SPO を提供しています。企業がサステナビリティに寄与する事業活動に使うお金を調達したいときに、国際的に見て投資家の期待する効果につながるプロジェクトであるか否かをチェックし、オピニオンを書く仕事です。対象となる金融商品はボンドが中心ですが、ローンもあります。たとえば最近ですと、ESGやサステナビリティに関する野心的な目標の達成に応じて、企業が通常よりも有利な金利で資金調達できる「サスティナビリティ・リンク・ローン」という商品も出てきており、そのローンが環境や社会にとって良い形で使われる得るのかについてのオピニオンも書いています。

ーSPOとはどんなものでしょうか。

兼松様)

サステイナリティクスのSPOは、資金調達者である企業が策定するフレームワーク、特にボンドもしくはローンからの調達資金の活用や管理方法が広く一般に認められた市場原則(グリーンボンド原則やグリーンローン原則など)及び市場慣行や投資家からの期待に沿っていることを確認し、投資家に対して示す意見書です。あくまでも中立的な立場でのオピニオンであり、助言やコンサルティングではありません。あくまで、企業ではなく投資家に対し、我々の意見と正しい情報を提供することが目的です。弊社ではインベストサイドもコーポレートサイドも投資家との関係を最も重視しており、その関係の中でサステナブル・ファイナンスの市場を創ることを目指しています。

ー2016年に日本法人を立ち上げられた経緯はなんでしょうか。

朝妻様)

世界最大の年金基金であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が各投資機関にESG投資を義務付け始めたことにより、投資家がESGの概念を投資に組み入れ始めたのがその時期で、そこからESGのブームが起き始め、弊社のような機関も投資家から頼られるようになり日本に拠点を構えました。

ー最近のセールスの伸びはどのくらいですか。

朝妻様)

伸びは著しく、私が入社した2019年からの2年間でも、新規セールスが約3倍になっています。投資機関も、日系で20社ほどだったのが、30社以上になっており、それがここ1年半くらいで起きています。

会社自体も、人員が私の入社時点の650人から1200人以上に増えており、2年間で2倍くらいになっています。

兼松様)

市場が伸びているので、早急に優秀な人に入ってもらうという「供給サイド」を埋めていく必要があります。

ーグローバルの市場と比べると日本はどうでしょうか。

朝妻様)

ESGの考え方自体が欧州から来ているので、欧州発で色々なものが始まり日本がキャッチアップしている状況ですが、そのラグがどんどん埋まっている気がします。必ず欧州で起こったものと同じ波が日本にも来るので、アンテナの高いお客様は欧州を常に見ています。

兼松様)

弊社のビジネスの拡大をお伝えする前提として、市場自体のトレンドを共有させてください。グリーンボンド発行のグローバル市場の規模は、対前年比60〜80%の伸びと言われています。日本も同じくらいの伸びです。菅前首相がカーボンニュートラル実現を表明して以来、グリーンボンドを必要とする事業がどんどん立ち上がっています。たとえば2021年で発行額が一番大きかったNTT様のグリーンボンドですが、本業である通信事業のエネルギー効率を高める技術を開発・普及を中心とした資金使途で総計約5000億円規模の調達をされました。本案件のSPOも弊社が作成・提供させて頂いております。また、債券発行市場全体に占めるグリーンボンドの割合は、まだ10%以下ですが、今後更に増える余地があると考えられ、企業の活動自体も環境保護や気候変動対策につながるビジネスへの変革や新規事業立ち上げのために行う債券調達はグリーンボンドでおこなう、という形になるのがより普通になるのではないでしょうか。理論上、債券発行体がグリーンボンドを“Self-label”の形で発行することもできますが、投資家が安心してグリーンボンドを購入するためにはセカンドパーティーなど外部評価が欠かせませんので、グリーンボンドの発行と同時にSPOが必要とされる状況は続いていくと思います。サステナブル・ファイナンスとしては、グリーン、ソーシャルに加えて、まだ黎明期ではありますが日本政府が推進をしているトランジションファイナンスも広がってくると思われますので、我々のサービスについて引き続き大きな成長・拡大を見込んでいます。

ー御社の活動の実績はどういったものがありますか。

朝妻様)

弊社はESG評価機関として、約30年の実績があります 。私たちはESGのリーダーであるという自負を持っており、業界内でもそういった評価をされています。サステイナリティクスという名前はブランド力があると思います。世界有数の機関投資家クライアントがいらっしゃり、そうしたお客様のESG投資のお手伝いのため、ESGリサーチやデータを提供し、我々としても持続可能な世界に貢献するというのがミッションです。

兼松様)

ESG評価機関としては30年の歴史があって、投資家やキャピタルマーケット、政府の関係者からの信頼やブランドはすごくあると感じます。グリーンボンドは約10年前に新しく出た金融商品ですが、弊社は2014年にはSPOのビジネスをスタートさせており、ESG債が生まれたのとほぼ同じタイミングで参入しています。7年間事業を行い、既にグローバルの累積で800件のSPOを提供し、トップシェアを維持しています。世界の様々な国の各産業のトップ企業のESG債発行のお手伝いさせていただいていることは社員として大変誇らしく思います。創業者であるMichael Jantziは30年前にESGにフォーカスした会社を立ち上げて、非常に先見性があるなと思います。

朝妻様)

世界に17のオフィスがありますが、社員は常に増えています。採用ペースが大変速く、世界的に人材を見つけるのがチャレンジングな状況です。ESGは新しいコンセプトがどんどん登場していて、プロダクトの数もどんどん増えています。リサーチの質を保つためにも人員を増強していく必要があると感じます。

ーどんな人材が御社で活躍できそうですか。

兼松様)

当社は、より公正で公平な世界経済に貢献するという同じ情熱を持った人々のコミュニティであることを誇りにしています。そのため、より持続可能な未来に向けた私たちの価値観やビジョンを共有できる方を常に求めています。さらに、知的好奇心が旺盛で、対人関係や協調性に優れた人材を求めています。また、ESG分野の急速な成長と当社の急成長を踏まえた時に、適応力の高いチームメンバーも求めています。

朝妻様)

適応力が高く、変化に耐えられるが重要です。ESGに興味がないと辛いでしょう。逆にESGに興味があれば、とことん学べる ので非常に面白いです。自分で考えて行動できる、むしろ無いものを作り上げるくらいの気概を持ったアントレプレナーシップがある人材は活躍できる と思います。

兼松様)

当社は30年以上の歴史のあるエスタブリッシュな企業という側面もありますが、ベンチャー企業で事業を作っているようなスピード感があります 。私自身も、伸びていく市場に自ら関与してその成長に貢献しているということにやりがいを感じているので、近いマインドセットの方々には楽しめる環境ではないかと思います。また、国内市場も伸びていますが、海外の各地域でも市場は伸びていますし、新たな市場のルール形成の動きもありますので、その流れにも関わっていきたいというグローバルマインドのある人なら、なお面白いと思います。“この大学のこの学位が必要”という類いのビジネスでもないので、ESGやサステナブル・ファイナンスに対する思い入れのある人が第一人者になることを目指すような場だと感じています。

ー語学力は重要ですか。

兼松様)

私は日常的にオーストラリア人やカナダ人などの上司と作戦会議をしたりプロジェクトの進捗をチェックしてもらったりするので、スムーズにやり取りをするなら、英語がしっかりできることが望ましいです。

ただ、日本チームのお客様は日本企業が中心なので、英語だけでなく、大手の機関投資家や、大企業を相手に仕事を行う最低限のビジネスコミュニケーションが必要だと思います。

ーお二人はどんなキャリアを歩んでこられましたか。

朝妻様)

私はずっと証券会社でアジア株式を20年以上取り扱ってきました。シンガポール、香港、ロンドンで営業をやり、2年半前に会社を辞めました。ここから先に投資に関わるために何を仕事にしようか考え、ESGを学ぶべきだと思いました。ESGについて学べる場所は限られており、親しかった機関投資家のお客様にご紹介いただいて、ご縁があって入社しました。機関投資家向けの営業に関わっているという点では首尾一貫したキャリアです。自分としてもESGに関わるお仕事であれば社会に貢献できると思いました。

兼松様)

これまではコンサル、国際機関で働いてきました。振り返ってみると、結果として、比較的長らくサステナビリティやESGの分野に携わってきましたが、新卒で就職活動を行っていた2000年前後には、今やっているような仕事はありませんでした。そういう意味で、今20〜30代の人は若い頃からサステナビリティをお仕事にできて羨ましいと思います。

私が今の仕事を志向する原点について、少し長くなりますが経緯をご説明します。25年前のことですが、大学の900番教室の前で何気ない会話をしている中で経済学部の友人が「今後は環境影響への取り組みが評価されて企業の株が売買される世界になる」という話をしていたのを今でも鮮明に覚えています。その時、環境とビジネスがつながるという面白い世界観だなと思いました。また、同じ年にアジア通貨危機があってアジアの発展途上国で社会的混乱が起き、「必要なところに必要なお金が回らなくなることはすごく不幸なことだ」と強く感じ、将来起こる金融危機を防ぐような仕事に関わりたいと思っていました。このような思いを持ちつつ、2015年前後に世界銀行で気候変動関連の仕事をしていた時に、グリーンボンドという金融商品に触れ、民間の資金や企業の事業活動を活用して、気候変動という地球規模の課題解決に貢献すること、本来必要なところに必要なお金が回る仕組みを作ることは、25年前に抱いた思いを実現する仕事になり得ると感じました。それらの体験が、今の仕事に携わることになった主な2つが原点です。

一方で、最初に申した通り、20年の社会人経験の中で常時サステナビリティやESGに関われたわけでなく、今持っているようなキャリアの方向性を得ることに至るまでは、様々もがいていた気がします。昔から各勤め先で、少しでもサステナビリティ、ESG、気候変動などに関わることは僅かな機会でもやりたいという思いを持ち、その時、その持ち場で最大限ベストを尽くしていたことで、今やっと“connect the dots”の状態になっているのかなと思います。

新卒で勤務した外資系コンサルティングファームのA.T. カーニーでは、社会人としての基礎体力を身に付けるような期間だったと思いますが、同時にサステナビリティ経営というテーマに初めて触れる機会を得た場でもあったと思います。2007年頃に当時のグローバルCEOが「サステナビリティ戦略」というテーマで講演などをしているのを見て、面白いと思いました。彼はアメリカ民主党に近く、若き日にJoe Bidenのアドバイザーもしていたような人なので、特にこのようなトレンドへの感度が高かったのだと想像します。私は、当時の日本代表に「いくつかのクライアントにサステナビリティ戦略のプロジェクトを提案したい」と訴え、サポートを頂きました。しかし、当時のビジネスコミュニティでは、まだ機が熟しておらず、芳しい反応は得られませんでした。

その後世界金融危機が起こり、それまでの強欲な資本主義ではない新しい金融の仕組みができるのではないかと仮説を持ち、そういうことが決められるのはワシントンDCだろうと思い世界銀行に転職しました。世銀内では様々な部署で働いたのですが、2015年より気候投資基金(Climate Investment Funds)に勤務することになり、そこでグリーンボンドを発行するスキームを考えるファイナンシャルモデリングを行う仕事をやっていました。2015-16年にパリ協定が締結及び批准されという追い風の中、世界銀行の気候変動グループも我が世の春を謳歌するような雰囲気で、携わっていた総額5,000億円規模のグリーンボンドの案件もスムーズに前に進む感じでした。しかし、いざプロジェクトのGOサインを出す理事会の1か月前に関係国での政治状況が大きく変化したことで、一気に風向きが変わりプロジェクトが止まってしまいました。本案件は、2016年から5年後のCOP26でやっと案件発表に至りました。私は、当時気候投資基金内でこの案件を前に進めるよう様々動いていましたが2018年頃にはかなり難しいと悟り、40代に差し掛かるキャリアをより前向きに築ける場を模索し始めました。

世銀の気候投資基金で気候変動の世界の”天国と地獄”を味わった経験から、「時の政権・政治に左右されることなく、民間主導で気候変動への取り組みが進められることが重要」という思いがあり、そのような影響力を発揮できる会社として、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)に転職することにしました。BCGではソーシャル・インパクトチームの日本での立ち上げに関わったり、金融機関のお客様を相手にサステナビリティ経営やカーボンニュートラルに関わるプロジェクトを行ったりして、充実した時期を過ごしていました。一方で、気候投資基金でグリーンボンドを発行まで持っていけないかったことが自身のキャリア上の”unfinished business”としてひっかかっていたのと、広い気候変動という分野の中でもファイナンスを軸にした経験を積みたいという思いに駆られ、国内外でサステナブル・ファイナンス市場の急成長が予見された2021年初頭にサステイナリティクスに転職することを決めました。投資家や証券会社、事業会社の間に立つ中立的な評価会社でグローバルナンバーワンの会社に行くことは自分のキャリアに大きくプラスになると思うと同時に、年齢的にも市場の成長フェーズ的にも、これを逃したら次のタイミングないという気持ちで、思い切ってリスクテイクした感じだったと当時の心境を回想しています。

ー当初から環境ビジネスでご経験を長らく積んでこられたんですね。

兼松様)繰り返しになりますが、結果としてはそうですね。せっかくキャリアの様々な経験が繋がってきたので、これから新しい金融のメインストリームになる可能性を秘めたサステナブル・ファイナンスを健全な形で普及させたいと思っています。この数年の間に民間主導の自律的な市場のメカニズムとして確立されていくと、どんなに政治対立があったとしても、サステナブル・ファイナンスが回っていく環境を作るのに貢献できたらと思います。気候変動の世界は、パリ協定締結・批准当時の盛り上がりから様々アップダウンがありましたが、サステナブル・ファイナンスに関わる者として今がまさに勝負どころだという思いでいます。いずれにしても、俯瞰的に見ると、気候変動等の地球規模の課題に対して公的な財政施策ではは限界があり、機関投資家等、民間のお金がサステナビリティ領域に回っていくことの必要性は変わりません。主要先進国が財政赤字である一方、機関投資家のアセット規模はどんどん大きくなっている状況がそれを示しています。いかにキャピタルマーケット、機関投資家に貢献してもらう の か、その橋渡しが我々の仕事 だと考えています。

ー御社を一言で言うならどんな会社でしょうか。

兼松様)

ビジネスの大学・学位がMBAなら、当社はESG の“学位”が取れる 大学 のような側面があると思っています 。実際の大学でESGを包括的に学べるところはハーバードにも東大にも今のところありません。30年の蓄積があって、グローバルのマーケットリーダーであるサステイナリティクスでは、ビジネスを回していくことと同時に、ESGやサステナブル・ファイナンスを体系的に学べる環境でもあるため、3〜5年働けば、その経験・実績が一種のMBAのようになるのではないかと思っています。ESGのMBAを取るような感じです。

朝妻様)

入社する時フランス人の上司に、ESGの勉強ができるかどうかで会社を決めたいと相談したら「サステイナリティクスでは死ぬほど勉強できるよ」と言われました。逆に勉強しないとキャッチアップできない世界です。

兼松様)

同僚との会話一つとってもESG分野の最先端の知識を学び吸収できていると感じます。ヨーロッパとアジアと北米の同僚と各国政府のタクソノミー策定の動向について意見交換しました。それらの動きを踏まえつつ、当社のタクソノミーは現在どうなっていて、今後どう変わっていくのか思考を巡らせるのも知的な刺激があります。そういう日々の仕事を通して、ESGやサステナブル・ファイナンス分野での第一人者になれると最高ですね。

ー次のキャリアの展開はどう考えていますか。

兼松様)最大かつ先進的なマーケットを視野に入れて、次はヨーロッパの本社に行きたいと思っています。

朝妻様)サステイナリティクスは自由で、やる気があって行きたい国があればどこでも働けるチャンスはあります。アジアの市場も急速に成長をしており、日本はアジアの一部でしかありませんので、私も将来的にはAPAC市場で再び働きたいです。

ー業務をやってこられる中でどのような時にやりがいを感じますか。

朝妻様)機関投資家と20年以上話す中で、以前は機関投資家の考えていることはいかに株式市場でお金を儲けるかということだと思っていましたが、実はそうではなく、彼らもESG投資を通して世界にポジティブなインパクトを与えようとしている、そうした側面が見えたことは新たな発見でした。投資はただ儲けるだけではなく社会にインパクトを与えることだ ということが実感できる時が面白いです。

前は私も株式市場においては利益しか見ていませんでした。今は機関投資家もどんどんマインドセットが変わり、以前であればESG投資しても儲からないと言っていたのが、そうは言ってられない時代になってしまいました。ポジティブなインパクトを世界に与えていきたいという思いが皆にあり、さらに利益が出たら素晴らしいと、両面で見えるようになったというのが私にとってもプラスです。

兼松様)

サステナブル・ファイナンスの市場はグローバルでも日本でも盛り上がってきており我々の主力商品であるSPOの提供を通して、市場を作るという点にやりがいがあります。「この事業は、市場が求めるこの基準・閾値を満たしているのでグリーンだ」という事例を通して、だんだんスタンダートが世の中に伝わる形で健全な市場の形成に貢献できていることを実感します。

今後進めたいと考えているのは、政府の関係者との対話を増やしていくことです。サステナブル・ファイナンスには、環境省、金融庁、経産省、また日本銀行も関係していますので、我々のグローバルや日本国内での長年の知見・経験を還元する形で、対話を通して一緒に健全な形の市場を作っていけたらと思っています。

ーグリーンウォッシュについて問題視する声もありますが、御社の存在意義はどこにありますでしょうか。

兼松様)

「健全な形の市場の形成」という言葉を何度も使わせて頂きましたが、まさにグリーンウォッシュは防ぎたい問題です。投資家に信頼できる情報を提供し続けるところが我々の存在価値です。コーポレートソリューションズのビジネスでいえば、グリーン適格ととは言えないボンドに我々は意見書を付けられませんので、この段階で一定のグリーンウォッシュの可能性を排除していけます。また、我々がグリーン適格であるとその時点で認めれば、投資家も安心してボンドを購入し、企業側も事業を進めることができます。また、アニュアルレビューというサービスを提供することで、事前に約束したグリーン適格な事業と違う事業にお金を回していないことを確認することで、債券発行後もグリーンウォッシュがないことを担保できると考えます。正しいところに正しいお金を回すことが重要なミッションであり、 信頼と実績が当社の強み です。

朝妻様)

我々の知見がESGにおけるスタンダードだと思ってくれる投資家は多いです。

兼松様)

この業界に関わっている重要な意思決定者である機関投資家、政府関係者、事業会社、証券会社の方々からもサステイナリティクスがこの分野の フロントランナー と認識していただいているので、ビジネスがやりやすいと感じます。同時にその信頼を維持・発展させていく責務を感じます。

朝妻様)

ESGという世界では我々はリーダー的な存在です 。それを味わいたい人、やる気の若者に入ってきてほしいと思います。

兼松様)

サステイナリティクスのブランドに胡座をかくことなく、それをテコにして、ビジネスを作っていきたい人や、政府と政策対話をしたり、機関投資家や事業会社と信頼関係をつくりビジネスを大きくして、新サービスを提供していこうという気概のある人と一緒に働きたいです。

ーお話をお聞かせくださり、ありがとうございました。

今回特集しましたSustainalytics Japan Inc.様の求人をご紹介します。

コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。

【会社概要】

中小企業基盤整備機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国の経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力する。

高橋 浩樹 様 【経歴】

中小機構のSDGs 支援 始動 中小機構は、2021年より本格的なSDGs支援活動を開始した。

まずは2021年3月末に「中小企業SDGs応援宣言」 を行い、3つの柱を宣言した。

1.中小企業・小規模事業者へのSDGsの普及・啓発に取り組みます。

2.SDGsの考えに沿った中小企業・小規模事業者の活動を支援します。

3.中小機構自らもSDGsの考え方に沿った組織運営を行います。

この宣言に基づきSDGsの相談窓口を開設。東京・大阪の2か所から始まり、自治体や商工会、商工会議所といった地域の支援機関とも連携し現在では全国20箇所で相談窓口を拡充。さらにオンラインでの相談も可能となり(EーSODAN:https://bizsapo.smrj.go.jp/ )いつでもどこでもSDGsに係る経営相談を受けることが可能な体制を整えた。

また、特に関心の高いカーボンニュートラルの対応に関しては別途東京で専門窓口を設置。加えて中小企業・小規模事業者が自らの取り組みを確認できる「カーボンニュートラルチェックシート」(https://j-net21.smrj.go.jp/special/chusho_sdgs/carbonneutral/checksheet.html )を公開。

個別の相談対応だけでなく、多くの方に周知を行うべく、SDGsに係るセミナーも積極的に開催。これまでに全国で20回以上実施した。また事業者が取り組んだSDGsの事例をまとめた冊子も作成、取り組み方に悩む事業者にとって指南書となる一冊が出来上がった。

相談対応やセミナーだけでなく、SDGsを意識したビジネスチャンスの創出にも取り組んでいる。中小機構の運営するビジネスマッチングサイトJ-GoodTech(https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/ )を活用し、カーボンニュートラル、脱炭素をテーマとしたオンライン商談会を開設し160件のオンライン商談が実現した。

これらの取り組みは中小機構が運営する経営支援情報サイトJ-NET21の特設ページ(https://j-net21.smrj.go.jp/special/chusho_sdgs/index.html )にて日々更新している。

SDGsの相談傾向 相談企業は業種業態、企業規模を問わず様々で、2021年4月から11月までに700件の相談、月に約100件の相談が寄せられている。

相談内容は当初、そもそもSDGsとは?といった基本的な情報収集が多かったが、徐々にSDGsを経営計画に取り入れていきたいという具体的な相談も直近では多く寄せられるようになった。

SDGsの取り組みを行うことはコストがかかると思われがちだが、これまで行ってきた企業活動を振り返った時に、実はSDGsの目標に合致する活動をすでに行っていたことに気づいてもらうことも、SDGsを理解していただく第一歩だと思う。

また今後は、SDGsを理解していただくための啓発活動は継続しつつ、中小機構の強みである企業に直接入り込んだハンズオン支援により、SDGsを経営の根幹に据えた経営計画の策定支援や計画に基づいた新商品・新サービスの開発といった実行面の支援を同時に推し進めていきたい。

中小機構自身のSDGsへの取り組み 企業支援を行う側としては、自らもSDGsの取り組みを更に強固なものにしていく必要があると感じている。機構内でSDGsへの関心が高い人材を「SDGsパートナー」に立候補してもらい、現在約130名のSDGsパートナーが中心となって、セミナー講師としての登壇や、経営支援の現場への積極的な参画を行うなど、日々研鑽を積んでいる。

また、2019年より開始した中小企業応援士を通じた取り組みもその一つである。「中小企業応援士」とは、顕著な功労があり、地域への影響力もある経営者や中小企業支援者に対して委嘱している制度で、当機構とともに中小企業の成長、発展を支援していただくことが主な役割である。現在約200名登録され、定期的に意見交換の場も設けているが、その中でもやはりSDGsに係る関心は尽きない。このため、応援士自身のSDGsに係る取り組みの共有や応援士を通じた機構のSDGs支援施策の情報提供も進めていきたい。こうした取り組みを足掛かりとし、更にSDGs経営の機運を醸成していく。

SDGsが当たり前の経営へ SDGsの取り組みは企業規模に関わらずどの企業にとっても無視できない状況になってきている。サプライチェーンを維持するために取引先企業の要請から仕方なく取り組むとか、自治体のSDGs認証等を取得するために取り組むというようなものだけでなく、まさに企業活動を行う基本姿勢として自発的に取り組むものであるべきである。

SDGsに取り組むことが当たり前のビジネス環境をつくることこそ、中小機構に課せられた使命である。

国の中小企業施策を担う中小機構がSDGsの実現に向けて、様々な施策を講じていることに驚くとともに、他の施策も含めてまだまだ活用の余地があると思われる。こうした施策を日本全国の9割以上を占める中小企業が十分に活用できていないのは大きな機会損失ではないだろうか。SDGsだけでなく、専門家によるハンズオンでの経営支援や各種補助金制度も豊富に用意されており、中小機構からますます目が離せない。

【JNET21 SDGs特設サイト】 https://j-net21.smrj.go.jp/special/chusho_sdgs/index.html

【中小機構オンライン相談窓口:EーSODAN】 https://bizsapo.smrj.go.jp/

【カーボンニュートラルチェックシート】 https://j-net21.smrj.go.jp/special/chusho_sdgs/carbonneutral/checksheet.html

【中小機構の運営するビジネスマッチングサイトJ-GoodTech】 https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/

コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。