新型コロナウイルスの感染拡大でサプライチェーンの脆弱性が顕在化し、世界各地で生産拠点の「国内回帰」や「脱中国」の動きが強まった。

[1]経済産業省ニュースリリース「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金の先行審査分採択事業が決定されました」(2020年7月17日)https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200717005/20200717005.html

[2]経済産業省ニュースリリース「海外サプライチェーン多元化等支援事業の一次公募採択事業が決定されました」(2020年7月17日)https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200717007/20200717007.html

[3] 経済産業省「第49回海外事業活動基本調査」https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200527002/20200527002-1.pdf

お役立ち動画 「女性活躍推進」は厳しい局面を迎えている。女性活躍はアベノミクスの成長戦略として掲げられており、2020年度までに”指導的地位に女性が占める割合”を30%にするという目標 が設定されていたが、今年度中に実現することは難しい状況となっている。

[1]男女共同参画局「2020年30%」の目標の実現に向けて(http://www.gender.go.jp/kaigi/renkei/2020_30/index.html)

[2]イクメンプロジェクト(https://ikumen-project.mhlw.go.jp/)

お役立ち動画 2020年8月に厚生労働省が発表した人口動態統計(速報)によると、2020年1~6月の出生数は43万706人となった。過去最少を記録した2019年の同時期と比較して8,824人減少と、出生数のさらなる減少が危惧される。また、「2018年問題」といわれた18歳人口の減少も際立っており、1998年では約162万人いた18歳人口は、2018年では約118万人とこの20年間で約40万人以上減少している。

お役立ち動画 SDGs(持続可能な開発目標)の目標達成期限である2030年まであと10年。

[1]国連児童基金(UNICEF)ニュースリリース「新型コロナウイルス貧困層の子ども8,600万人増加のおそれ」(2020年5月28日)

[2]The Sustainable Development Solutions Network (SDSN), Sustainable Development Report 2020(2020年6月発表)

お役立ち動画 日本は、水道水に恵まれた国である。水道の蛇口を捻ればそのまま水が飲めるという生活は一見当たり前のように感じてしまうが、実はこれは世界でも珍しいということをご存じだろうか。国土交通省によると、水道水をそのまま飲める国は日本を含めて世界に8カ国しかなく、そのまま飲めるが注意が必要な国も21カ国にとどまっている[1]。我々が日々使用できている水道水は、大変ありがたいものなのだ。

[1]国土交通省「令和元年度 日本の水資源の現況について」

[2]厚生労働省「水道の現状と基盤の強化について」

[3]厚生労働省「水道の基本統計」 同統計によると2018年時点で水道普及率は98.0%

お役立ち動画 2020年9月30日、国連で「生物多様性サミット」がオンラインで開催された。森林減少や種の絶滅といった生物多様性の損失を防ぐための世界各国の首脳級による会合である。この会合で国連のグテレス事務総長は、「新型コロナウイルスなど動物由来の感染症が広がるのは、人間が自然を損ない生態系との間のバランスを崩したからだ」と指摘。

[1]2015年12月、第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)において、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとしてパリ協定が採択された

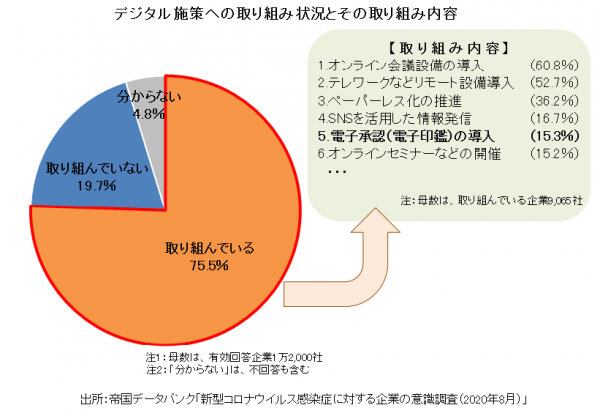

お役立ち動画 2020年9月下旬、河野行政改革担当大臣は行政手続きでの押印を原則廃止するよう各省庁に要請した。同大臣は、自身のTwitterでも「銀行印が必要なものや法律で押印が定められているものなど、検討対象は若干あるが、大半は廃止が可能」との見方を明らかにしており、行政手続きの「脱ハンコ」を推進しようとしている。

デジタル化に潜む落とし穴 」でも述べたが、デジタル化の推進を行う企業であっても、社内稟議が押印というアナログな社内プロセスはいまだ多い。また、新型コロナウイルスの影響からテレワークが推奨されている現在、書類への押印のため出社を余儀なくされるビジネスパーソンもいる。こういった状況の改善もみえてくるのではないだろうか。

私自身、今後、必要な押印と不必要な押印が明確になり「脱ハンコ」が推進されることに期待している。押印による時間のロスなどがなくなり、手続きが簡略化されれば、業務スピードは向上するであろう。

お役立ち動画 「3K」と聞けば、どのような意味を想像するだろうか。あらゆる場面で通称や略称として使われており、想像するものは人によってさまざまだろう。ここでは、人材の育成や定着を目指す意味で使われている「3K」をご紹介したい。

お役立ち動画 2015〜2019年における世界の平均気温は1850年に観測を始めて以来どの5年間よりも気温が高く[1]、オーストラリアで大規模な森林火災が発生するなど、気象変動の深刻化が進んでいる。

[1] WMO(世界気象機関)https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=9936

[2] 日本自動車工業会 四輪車輸出台数および四輪車生産台数http://www.jama.or.jp/industry/four_wheeled/index.html

お役立ち動画 今だかつてない年となった2020年も、慌ただしい師走が始まろうとしている。

お役立ち動画 新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)の影響で在宅勤務を取り入れる企業が一段と増加した。帝国データバンクが2020年9月に実施した調査[1]によれば、企業の33.9%が新型コロナの感染拡大を機に在宅勤務を導入しており、新型コロナの感染拡大前から導入済の企業(5.3%)を含めると、現在在宅勤務を導入している企業は39.2%と、4割近く占めている。

[1] 帝国データバンク 『新型コロナウイルス感染症に対する企業の意識調査(2020年9月)』

[2] オムロンヘルスケア 『【テレワークとなった働き世代1,000人へ緊急アンケート】 新型コロナウイルスによる、働き方・暮らしの変化により 「肩こり」「精神的ストレス」などの身体的不調を実感』2020年4月

[3]Microsoft Work Trend Index report September 2020

[4] NBER 『Collaborating During Coronavirus :The Impact of COVID-19 on the Nature of Work』July 2020

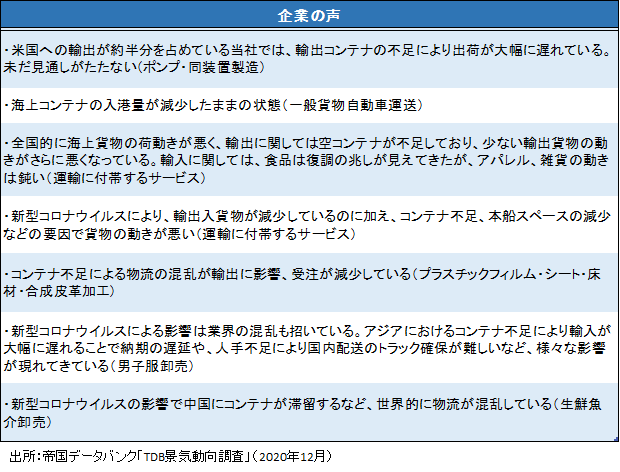

お役立ち動画 帝国データバンクが1月8日に発表した「TDB景気動向調査」(2020年12月調査)では、景気DIは7カ月ぶりに減少し35.0となった。新型コロナウイルスの感染再拡大で個人消費が下押しされ、『サービス』や『小売』などの消費関連の業界を中心に持ち直しの傾向がストップした。

お役立ち動画