センサーに向かって微笑むと、除菌液がプシュッと手のひらに広がる。「エミーウォッシュ」と呼ばれる愛らしい仕掛けのマシーンを開発したのは、元ソニー株式会社のエンジニアで、マイネム株式会社の代表取締役、末吉隆彦さんだ。手指が除菌されるたびに笑顔が1カウントされ、感謝財=emmy(エミー)として貯まり、教育機関などに除菌液などが無償提供されるという、循環型エコノミーの仕組みを実現した。末吉さんに、開発の狙いと裏側を伺った。

[ 経歴 ]

1992年、ソニー株式会社入社。ソニーコンピュータサイエンス研究所(ソニーCSL)リサーチャーを経て、2007年、ソニーCSL初のスピンアウト企業となるクウジット株式会社を設立、人工知能やデータ解析技術を活用した未来予測と因果分析を手掛ける(現任)。「笑顔」や「幸せ」といった長期的な社会インラフの追求から、2015年、慶應義塾大学大学院SDM研究所研究員となり、「人を幸せにするおカネ(エミーとゼニー)」など、笑顔とお金に関する共同研究を行っている。2018年から現職。

ーエミーウォッシュでどんなことができるのでしょうか。

笑顔づくりと感染症予防の社会装置であり、公共の社会の接点づくりです。この装置は1笑顔ごとに0・5円たまって、5万円になると学校に寄付されます。設置する会社さんがSDGs実践や健康経営の目的などで、設置代を払う場合もあれば、設置場所を応援したい人がギフトとしてお金を払う場合もあります。

社会実験でもあるのでプロトタイプで1年間実証実験をやって、商品化してすでに1年が経過しました。色々なところで取り上げてもらい、知る人ぞ知るくらいには浸透してきたので、次は、企業だけでなく、さまざまな地域課題と連携したアクションに繋がっていけばいいと思います。

たとえば、地域の人がこの装置との関わり方を自由にアレンジすることが出来て、いま標準のemmyWash除菌液は、竹害とされている課題に対して竹の成分であるモウソウチク抽出物を配合しているものを使っていたりしますが、岡山では林業がさかんですが未利用材の課題もあり、それをつかったアロマ蒸留水と組み合わせて地域活性化に使っている場所もでてきました。色々な人にコミュニティーとして、地域の課題を持ち寄って、掛け算になればいいなと思っています。

ーきっかけは何だったのでしょうか。

実はソニーでエンジニアをしていて、PCやアプリケーション、ゲームを作っていました。その際に、笑顔の計測技術も開発していました。しかし、プロダクトは一回一回ですぐに消費され終わってしまうので、より持続的な社会インフラ的なものが作れないだろうかと考えていました。

その後、東日本大震災の後に笑顔の力を可視化出来ないと考えていた頃に、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の前野隆司教授と出会い、弟子入り。

共同研究者になって、笑顔という体験をテクノロジーを使ってうまくデザインする必要があると思い出したのです。計測技術によって、笑顔の力を可視化する、広がりを持った社会インフラが作りたいと考えるようになったのはそのころです。

ーなぜ笑顔が必要だとお考えになったのでしょうか。

現代は分断と社会不安の時代です。特に今は新型コロナウイルスの感染予防で日常的にマスクをつけており笑顔が見えにくい。だからこそ可視化する必要があると思いました。表情筋が鍛わると、健康にもなりますし。

WHOが提唱する健康の定義は、身体面、精神面、社会面がいずれも満たされている状態ですが、社会面は見落とされがちです。現代社会では、ストレスや仕事、経済的状況といった社会的要因で、心を壊してしまう人が多いように感じます。

一方で、社会そのものが不確実かつ複雑で将来の予測がつきにくい状況になっています。新型コロナウイルスの感染拡大は、そうした状況に拍車をかけており、先の見えない日々に疲れた人々から笑顔が失われつつあると思います。だからこそ人と人をつなぎ、互いを支え合う架け橋となる「笑顔」の力で、小さなところから少しずつ空気を変えていければいいと考えています。

ー末吉社長の、開発を志向する原動力は何でしょうか。

面白さで駆動しています。ワクワクしながら、これをやったら喜ぶんじゃないか、作ったものをどう使ってくれるか、などと想像してニヤニヤしながら企画するのが好きなんですよね。どのくらいお金がかかるんだろうというような細かいことよりも、とにかく新しいことが好きなんです。ベンチャー企業なので面白がってやっています。

たとえば、ほかに事業にしたいと思って作ったのが、センサーが笑顔を感知すると「おみくじ」がでてくる「幸せ発見木」。ほかにも貯金箱とか、いろいろなプロトタイプを作りましたが、いずれも反応が良かったです。

除菌装置を考えついたのはコロナが感染拡大してからで、除菌の習慣がなかった日本で啓発しないといけないと考え、エミーウォッシュの開発をはじめました。

ーエミーウォッシュを使って、社会にどうなってほしいと考えていますか。

SDGsを考えられるきっかけにしてほしいです。このマシーンはガジェットではなく、社会装置であり、社会との公共との接点をデザインするものです。それから、エミーウォッシュ本体に蓄積された笑顔の数は、感謝や恩送りのお金を表す通貨単位「エミー」として「エミーバンク」に貯金されます。

貯まったエミーは、教育機関や地域コミュニティなどにエミーウォッシュを無償で設置してもらったり、感染症対策プロジェクトへの支援といった活動に利用されたりします。エミー(=笑顔)とゼニー(=お金)の両方がうまく関連し合うことで、笑顔も循環していく。お金を挟んだのは、マネタイズしながらでないと継続性がないということも意識しているからです。

ー今、日本が社会課題に向き合う上でどういった点が不足しているでしょうか。

公共で共有する「コモンズ」の考え方です。われわれは持ちつ持たれつのお互い様であり、利己と利他の概念、つまりギブアンドテイクで共有財を作っていくという考え方がまだ不足しているように感じます。

一方、事業化となるとビジネスライクになってしまって、社内で睨み合ってしまうと現場は進みません。経済を回しながら、事業としてどう開発していくかを考えていく必要があります。

また、事業は1企業内で締め出すのではなく、他企業と取り組みを一緒にしながらやっていけるはずです。別の企業で何かに長けている人が、協力できることがあるだろうし、また別の企業の窓際で何もせずにいるいる人が実はすごくこっちの企業ではほしい人なのかもしれません。

社会資本がコストという扱いになっていますが、噛み合わせるとものすごい財産になり、社会課題も解決されやすくなると思います。これが、コストtoキャピタルという考え方です。これはコストだと思っているがコストではなく、経済・価値を回すための資本だという考え方で、お金がかかっていることをコストと見ずに、逆に財産であると考えて、モチベーションを組み合わせればすごいものができる可能性があります。

しかし今の日本ではアイディアや資金と言った資本が埋まってしまい、うまくかみあっていません。それを発掘して、自分でやってみて、社会に対する事業の呼び水にできたらいいと思います。みんなでアイディアや構想を共有して、改良していくことができたら尚良いです。

ーエミーウォッシュもそうした、社会内での広がりを意識されています。

エミーウォッシュも、先に事例を挙げた通り除菌液を入れる部分に別の液体(アルコール液タイプの除菌液や蒸留水など)を入れることも可能です。笑顔が感知されたら〇〇できる、という、この〇〇の部分を自由自在にアレンジしてもらうことができます。それを使う人の考え方とのかけざんで、全く違う社会装置になっていく潜在力があります。

SDGsの17種の目標で、色々なパートナーリングができていけばいいと思います。物体ではありますが、そこで言わんとしているところが感染症予防や笑顔の大切さといった話を広げるための社会としての接点です。

それがきっかけとなり、また新しい問いが生まれて繋がっていくと良いなと思う。社会装置をきっかけに、新しい問い、理念の共有ができる。エミーウォッシュの力で、面白がって背後にある何を問おうとしているかが嬉しいんです。

ー「笑顔」の力をどう認識されていますか。

笑顔の価値は、「スマイル=ゼロ円」ではありません。価値あるものです。この考え方に共感してもらって、この装置のファンになってもらい、共感の輪をつなげていきたいと思っています。もちろん笑顔だけで全部解決していくわけではありません。

落ち込むこともあるでしょう。でも笑顔のポジティブな力を私は信じています。紛争や格差といった、さまざまな世界的課題に世界中の人が日々取り組んでいますが、すぐには解決できません。衛生環境の改善も進んでいませんが、そうした多くの社会課題の解決に、誰もが持っている「笑顔」の力で貢献できるような装置を世に打ち出していければと考えています。

emmyWashサービス・機器についての問合せ窓口:「マイネム株式会社」

(メール)info@myname.tokyo

(電話)050-3684-9912 (平日10:00~17:00)

志賀 明彦 氏

店舗流通ネット株式会社 グループ戦略統括室

次長

会社概要

■店舗流通ネット株式会社

東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング20階

【概要】

設立2000年3月、従業員数151名(2021年4月現在)、店舗支援件数3,500件以上。

店舗事業者に対し、物件面、資金面、運営から集客、人材採用・教育、事業の拡大や見直し、店舗撤退時のサポートなど、店舗ビジネスの総合支援サービスを展開する、店舗業務委託ビジネスのパイオニア。

店舗流通ネット株式会社ESGの軌跡

もともとはTRN(店舗流通ネット略称)という会社は、創業以来、店舗に関するリーシング営業を中心に行ってきた会社だった。

2000年に創業し経営していく中で、グループ代表の石井実は、店舗事業者に対して、物件紹介や金融面のサポートをするだけでなく、社会から本当に必要とされる事業を行わなければ生き残れないと考えるようになり、ビジョンのひとつを「ESGに取り組む企業としての社会貢献の永続」に定め、この具現化を託されたのが、グループ戦略統括室の志賀だった。

社内ではすでに、ディーセント・ワーク、適正な働き方、会社も社員も健康である身体も心も、適正であることを目指しており、そこでCSRというキーワードが出てきていた。ただ、CSRをことさら意識していたのではなく、まずはワークライフバランス、働き手の働きやすさ、適正な働き方について議論されていた。

※ディーセント・ワーク:権利が保護され、十分な収入を生み、適切な社会保護が供与された生産的仕事(国際労働機関ILOが定義)

志賀がまず着手したのは、健康経営をすすめるにあたり、サステナブルの定義付けが必要と考え進めていった。大企業であれば専門の部門をつくる所だが、企業規模を考えると人的資源も限られているので、まずは枠組みを整理するためにCSRの基準となるISO26000に準拠した企業ポリシーを作っていった。

自分たちがやってきたことをもう一度振り返るために、新入社員が自社の生い立ちを認識して企業の文化が培われるように統括の石井が作成した「根底の考えとこれまでの歩みと今後の展望」という当社の歴史をまとめた資料を基に当社の在り方を模索し、TRNにおけるESGの定義をつくっていった。

そして、2021年4月に会社の最上位規定「倫理規定」をISOの中核課題に沿うように改訂した。さらに、ISO26000に準拠した社内基準をSDGsの17の目標、169のターゲットに落とし込んでみたところ、TRNの主力商品である居抜き店舗を活用することで設備投資を抑え、新しい店舗に必要な内装設備を施し、オペレーションを委託するという、TRNが独自で提供するショップサポ―トシステムが、SDGsの目標にあてはまることがわかった。他にも人材事業や工事事業、食品ロス削減アプリの開発など、さまざまな事業活動がサステナブルな活動であることを気付き、ESGの定義と共にTRNのコーポレートサイトに記載した。

本質的なSDGsを目指すには

TRNは「明日の街、もっと楽しく。」をコーポレートメッセージに掲げ、私たちの事業によって街を活性化させたい、という想いの基、日々活動している。街というのは、いわゆる社会全体のことを指しているが、TRNの全ての事業において「店舗」と「人」というキーワードは欠かせない存在である。つまり、SDGsの項目と切っても切り離せないことを意味している。

「人」については、TRNのCSRの基本方針に「従業員に対する取り組み」を掲げているほど、最も大切にしている項目である。

例えば、港区ワーク・ライフ・バランス推進企業や健康優良企業として認定されているが、外部の評価を通じて、社員を含むすべてのステークホルダーに示すのも大切なことだと考えている。ESG企業を宣言するにあたり、各種ISO認証も取得した。ガバナンスが必要になり、TRNはかなりの労力をかけ自社で作成したが、自分たちのひとりよがりではない客観的な基準でマネジメントすることが必要だった。

理念から活動へ

TRNは金融や不動産をはじめ多角的な経営を行っているが、人材事業ではベトナムの就労支援を行っている。農家や飲食店に人材を紹介し、需要と供給がバランスよく整うよう橋渡しを行っている。

また、オープンイノベーションにも力入れている。

実証実験中だが、店舗での食材廃棄の問題解決のために、AIアプリ開発ベンチャーと提携して、アプリの開発に協力している。ターゲットを一人暮らしの学生に絞り、店舗は売れ残った食材情報をアプリに掲載、学生がアクセスすると広告が表示されるのと合わせて、余った食材を譲り受ける予約が完了。学生は店舗から無料で食材をもらうことができ、店舗は広告出稿会社から食材原価が支払われる。これもTRNの店舗支援の一環であり、持続的な循環を作っている。

TRNのもう一つのビジョンが「2040年までに100の事業、100人のトップ」である。外部と協業することで、現在の自社レベルを超えるより幅広い事業を行うことができ、その結果、理想的なESG企業に近づくことができると考える。

またESG企業として取り組んでいることを全社員が理解することも重要なため、社員への浸透にも力を入れていきたいと考えている。

今回特集しました店舗流通ネット株式会社様の求人をご紹介します。

ご興味がある方は、下記ボタンよりぜひご応募ください。

コトラコトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。

最新の採用動向や非公開求人情報などの情報提供をさせていただきます。

また、ざっくばらんな意見交換・ご相談をさせて頂きながら、理想のキャリアを歩むためのアドバイスをさせていただきます。 お気軽にご相談ください。

3月25日、ブローレンヂ智世氏をゲストに招き、交流会を開催いたしました。

同氏は関西大学を卒業後ジェンダーフリーのファッションブランド「blurorange ブローレンヂ」を立ち上げ、起業エッセイ「ワンピースで世界を変える!」を出版されるなど、幅広く活躍されています。

冒頭、ブローレンヂ智世氏からこれまでの経歴や現在経営されているファッションブランド「blurorange ブローレンヂ」を立ち上げた経緯についてご紹介いただいた後、実際販売されている洋服についても、実物の紹介を交えお話をいただきました。

その後のディスカッションでも、学生の質問に一つ一つ丁寧に回答いただき、参加した学生からは「女らしさ、男らしさという言葉は褒め言葉としても使えるが、押し付けると相手を傷つけることにつながるという話が印象に残りました。ジェンダー問題の本質を考えていくうえで大変勉強になりました」という声が寄せられました。

当日の動画についてはこちらから

関西大学商学部の横山恵子ゼミでは、産地廃棄野菜問題と廃棄衣料問題の解決を目指す「魔女プロジェクト」

を展開しており、このたび産学連携でSDGs 商品を開発しました。それに伴い、商品開発と今後の事業継続を

目的としたクラウドファンディングにも挑戦します。

■本件のポイント

・商学部・横山ゼミが廃棄野菜と廃棄衣料を活用した産学連携SDGs 商品を開発

・商品生産と事業継続に向けたクラウドファンディングにも挑戦

・福祉事業所の障がい者の雇用待遇の向上にも寄与

■食の魔女プロジェクト詳細についてはこちら

■衣の魔女プロジェクト詳細についてはこちら

概要

関西大学と法政大学は、SDGsの達成に向けて、それぞれの教育研究の特徴を活かした様々な活動を展開しています。その一環として、本年度も「SDGsアクションプランコンテスト-持続可能な未来のために私たちができること-」を開催します。本コンテストは、皆さん自らが大学における学びの中で持続可能な社会の姿について主体的に考え、SDGsの達成に向けての具体的な提案を行うものに対して顕彰する事業です。多くの皆さんの応募をお待ちしています。

主催 関西大学KANDAI for SDGs推進プロジェクト・法政大学SDGs+(プラス)プロジェクト

サポート企業(五十音順)

キリンビバレッジ様、クリエイト株式会社・ダイドレ株式会社様、セブン&アイホールディングス様

応募資格

関西大学または法政大学に在籍する学部生・大学院生

※ 応募は個人、グループいずれも可(人数は問いません。ただしエントリー後のメンバー変更はできません)。

※ 1人が代表者あるいは分担者として応募できる件数は1件です。

※ 12月4日(土)に開催される本審査(プレゼンテーション)・授賞式に、参加・発表できる方。

応募テーマ

SDGsを達成するために実現可能で、複数のゴールに関連するようなアクションプランを募集します。

表彰

最優秀賞 1点 賞状ならびに奨励金5万円

優秀賞 2点 賞状ならびに奨励金3万円

サポート企業賞 数点 賞状ならびに奨励金3万円

オーディエンス賞 1点 賞状ならびに奨励金1万円

また、本審査出場者全員に参加証明書を授与します。

スケジュール

応募受付締め切り 2021年9月30日(木)

一次審査(書類選考)結果発表 2021年10月20日(水)にメールにてご連絡します。

(本審査に使用するプレゼンテーション資料の作成については一次審査通過者に別途ご連絡します。)

本審査・授賞式 2021年12月4日(土)

応募方法・提出先

所定のエントリーシート(以下のURLから申請してください)を用いてプランを作成の上、所属大学の提出先までメールで提出してください。

応募要領はこちら

エントリーシート申請フォームはこちら

提出先

【関西大学】

kusdgs@ml.kandai.jp

【法政大学】

kyogaku@hosei.ac.jp

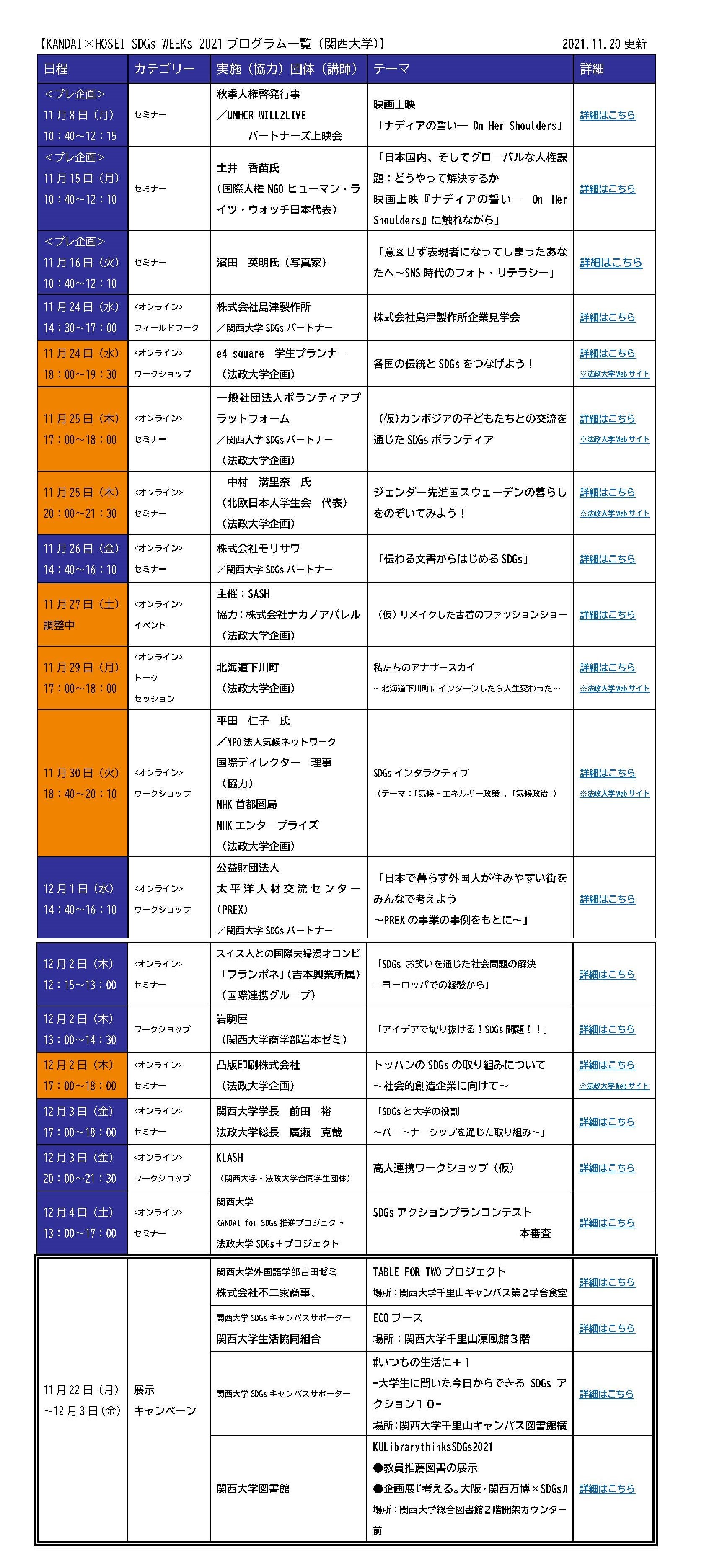

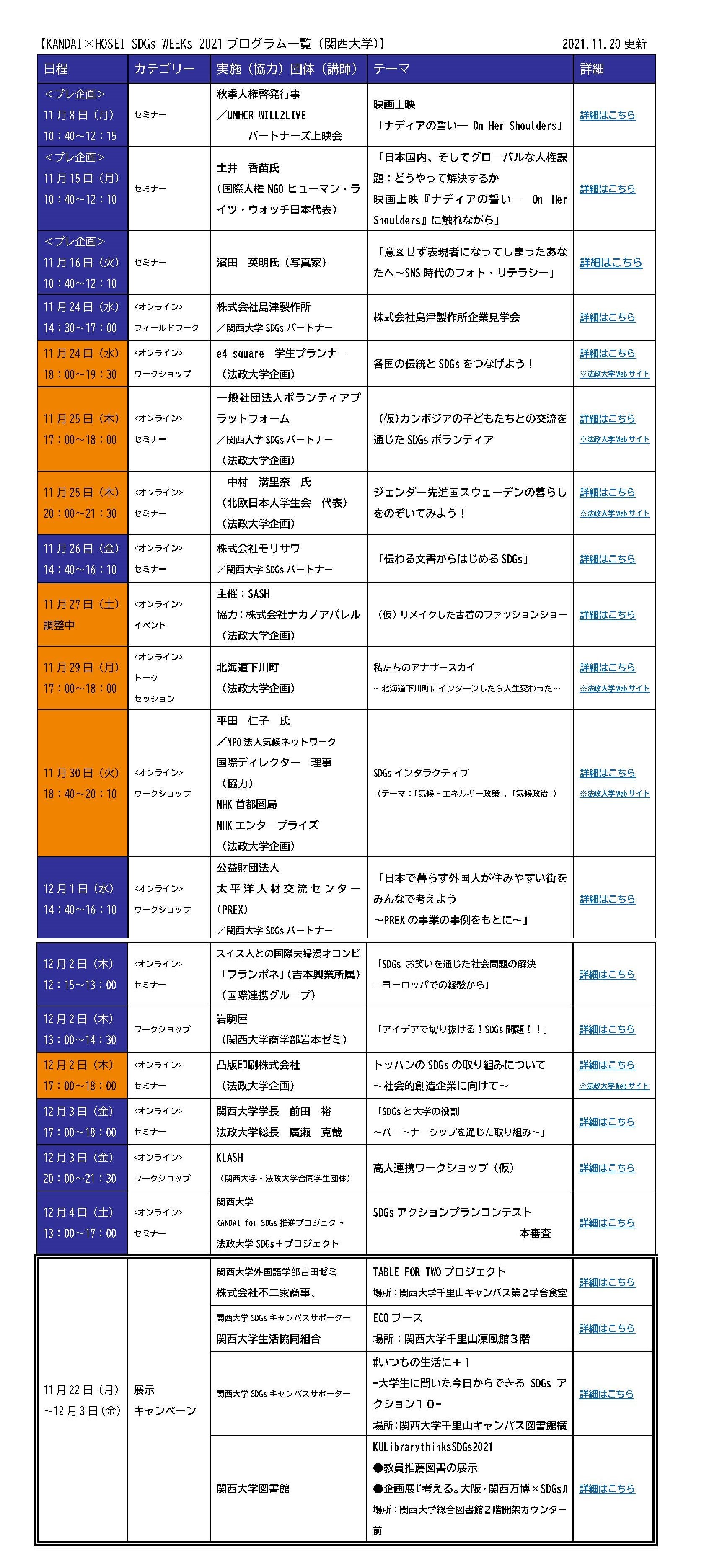

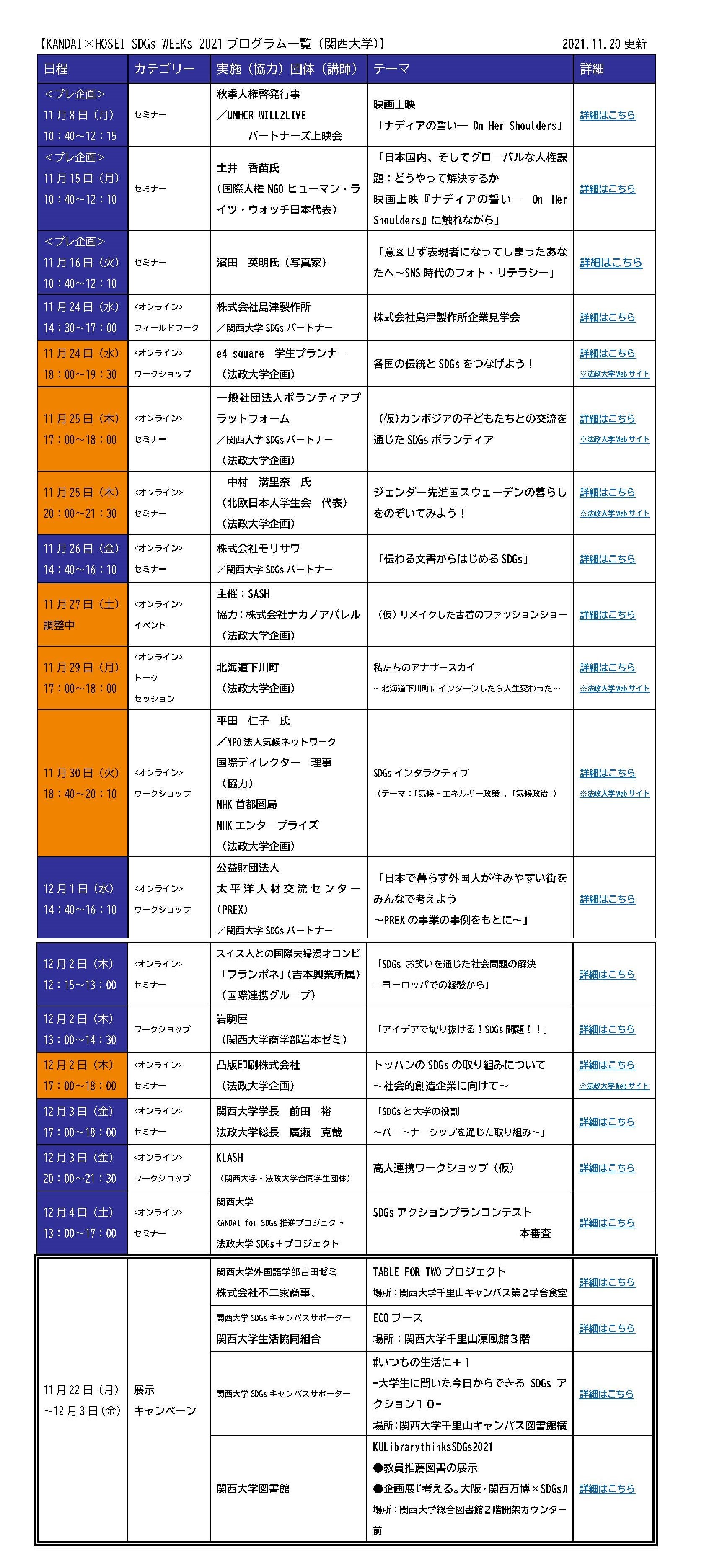

関西大学と法政大学は、SDGsの達成に向けて、それぞれの教育研究の特徴を活かした様々な活動を展開しています。その一環として、「KANDAI×HOSEI SDGs WEEKs 2021-実践知を磨き、考動する2週間-」を開催します。本イベントは、皆さんがSDGsを実践するにあたって必要な「実践知」を磨き、持続可能な社会の姿について主体的に考えて動く「考動」するための多様なプログラムを実施します。

プログラムの詳細・申込については以下をご覧ください!多くの皆さんの参加をお待ちしています。(プログラムごとに対象者が異なります)

※プログラムは随時更新いたします。定期的に確認してください。

詳細はこちらから

概要

この度、産官学連携を強化し一層の SDGs 推進を図るため、「関西大学SDGsパートナー制度」を制定しました。

本制度を通じ、本学の取り組みに賛同いただける企業、自治体、教育機関、団体等とパートナーとして連携し、相互の人的、

知的資源の交流と物的資源の活用により、SDGsの一層の推進に努め、本学が有する豊富なネットワークとの連携の強化を図ります。

また、本制度を基盤に「産・官・学」協働の多彩な取組を展開し、世界に溢れる様々な社会課題に対するトレードオンを目指します。

★登録企業・団体一覧(2021年10月登録)

<本制度にご応募いただくメリット>

・登録機関と本学の連携による新たな取組の展開

・登録機関名および取組内容は、関西大学SDGsウェブサイト、SNSおよび本学が主催、共催するSDGs関連イベント等で広く社会に発信

本制度にご賛同・ご協力いただける企業、自治体、教育機関、団体等につきましては、以下をお読み取りいただき、是非ご応募をお待ちしています!

1.申請フローチャート

2.募集要項(関西大学SDGsパートナー制度について)

3.関西大学SDGsパートナー制度申請書

4.関西大学SDGsパートナー制度申請書(記入例)

5.関西大学SDGsパートナー登録証(見本)

詳しくはこちらから

バナナの茎の繊維で作られた紙を開発し、アフリカのとある農村を支えている会社がある。通常は捨てられてしまう部分を再利用することで、バナナ農家の収入を守りつつ、森林伐採やゾウの密猟を防ぐことにもつなげている。

2011年の試作以来、徐々に知られるようになり、コロナ禍にもかかわらずペーパーの売上は、コロナ前の4倍にはねあがった。株式会社ワンプラネットカフェの代表取締役社長であるエクベリ聡子さんに、開発に至った経緯や、SDGsにかける思いを伺った。

株式会社ワンプラネット・カフェ 代表取締役 エクベリさん

株式会社ワンプラネット・カフェ 代表取締役 エクベリさん足かけ5年の試行錯誤を経て

ー御社の作っている「バナナ・ペーパー」とはどんなものですか。

アフリカ大陸の南の方にある「ザンビア」という国のバナナ畑で、普通なら切って捨てられる「茎」から取れる繊維を利用し、日本の和紙工場で古紙や環境認証パルプを加えて作った紙です。バナナの匂いがしたり黄色いということはないのですが、通称「バナナ・ペーパー」と呼んでいます。

日本国内の32社の印刷会社や紙製品メーカーなどと一緒に商品を開発し、日本をはじめ世界15カ国で販売しています。包装紙、大学や高校の卒業証書、最近だと紙ハンガーにも使われています。色々なシーンに広がっていることが嬉しいです。

ーきっかけは何だったのでしょうか。

2006年の夏休みに、夫で環境ジャーナリストのペオとザンビアを旅行しました。そのときに訪れた国立公園で見たキリンやゾウといった野生動物や美しい自然に感動したのですが、一方で、ザンビアの農村部では1日200円以下で生活している最貧困層が約5割以上を占めており、その貧困問題によって、ゾウの密猟や森林伐採に手を出す人がいることを知りました。それで、なんとか雇用を生み出しつつ森や野生動物を守れる方法はないかと5年にわたり試行錯誤して、行き着いたのが「バナナペーパー」でした。

バナナの収穫後に捨てられてしまう「茎」の部分を再利用しつつ新たな商品を生み出せないかと考えたのです。2011年から、バナナの茎から繊維を取り出して紙をつくる取り組みを始めました。

ー「バナナ・ペーパー」を作ることで何が実現できるのでしょうか。

バナナ農家は、バナナに加えて、捨てていたものも販売できるようになることで、今までよりも収入を得ることができます。現地の工場には、最貧困層の地域で暮らし、これまで働いたことのない人々にも来てもらい、雇用を生み出すことができました。

アフリカでは一般的に1人の雇用で、その家族や親戚など10人の暮らしが支えられると言われます。今、工場では22人を雇用しているので220人分の暮らしを支えているということになります。収入、栄養のある食事も取れるのです。

雇用を生み出し、貧しい農村の生活を支えることで、森林伐採や密猟を防ぎ自然環境保護にも貢献できていると感じます。また、日本の伝統技術の継承にもつながることを期待しているところです。人、森、野生動物を守る紙なのです。

ーほかにはどういった事業に力を入れていますか。

工場では、安全な井戸水を朝夕、周辺の村に住む人たちに解放しているほか、ソーラーランプの購入支援を通じて1000人以上に照明を届けました。村で一般的に使われているろうそくや灯油ランプは火事や子どもの火傷につながり危ないのです。また、現地での教育促進も行っており、2019年には初めてメンバーの子ども2人が大学に入学しました。仕事を通じて、生活の質の向上を支えたいという思いで活動しています。ザンビアの工場では、国連によるSDGsの17目標全てに関わる取り組みを行っています。

見切り発車でもいいから「やってみる」

株式会社ワンプラネット・カフェ 代表取締役 エクベリさん

株式会社ワンプラネット・カフェ 代表取締役 エクベリさん ーエクベリさんが考える、SDGsで必要なことは何でしょうか。

取り組みが途中でも、まずは世に出してやってみるスピード感です。まずは踏み出してから改善していけばいいのです。残念ながら、日本では実現・成功の可能性が100%にならないと実行できないという文化がまだ強いと感じます。

見切り発車は失敗も多いですが、今のように変化が大きい時代にはチャレンジを続けることが大事です。SDGsの国別達成度ランキングでトップを維持するスウェーデンは、人口は日本の12分の1くらいですが、新しい産業やスタートアップ企業がどんどん生まれており、1人当たり名目GDPも日本より高いです。教育の中でも失敗が容認されており、それが日本との違いだと感じています。

また、スウェーデンで小規模に始めた事業を、その後ヨーロッパやアメリカに広めて世界中に展開するスケールアップもうまいです。よく「小さい国だからできるんだろう」という人がいますが、国の規模感は関係ありません。SDGsの目標を達成する「世界初」の取り組みが各国でどんどん起こっています。高い技術力はあるのに日本では有効に使われていないケースも多く目にしています。

ー日本で仕事をされる中で違和感を感じることはありましたか。

日本では、残念ながらまだ世界の課題と自らのつながりについての理解が低いと感じています。例えば、紙関連の会社さんと話をすると「日本では違法伐採による紙は使っていないと聞いた」と言われることがあります。違法か否かについては、その国の基準によるため非常にあいまいなところがあります。

一方で、世界で今議論されているのは、「森林破壊につながる伐採をやめる」というレベルです。こういった世界水準を満たしていくためには、第三者認証をきちんと受けているかが大事です。日本では従来、取引をするときに「いつも取引しているから」「●●さんが売っているものだから」といった信頼で成り立ってきたという背景もあるかと思います。

これは素晴らしい文化でもあるのですが、私たちの日常にある多くのモノや資源が世界中から日本へ入ってきている今の時代の取り組みが求められています。

欧米では卵一つとっても鶏を育てる環境までを重視して認証を受けるという流れが広がっています。日本の企業は責任感が強く、中途半端にできないという思いがあったりするかもしれませんが、日本の業界内で通用してきたスタンダードが世界に通用しなくなっています。サステナビリティにおいても、世界水準を取り入れていかないと、海外に商品を打ち出した際に太刀打ちできないことも増えていくでしょう。

ー日本では女性活用も他国に比べると進んでいないように感じます。

日本は、ジェンダー平等国際ランキングで120位となっています。これは、多くの意味で深刻に捉える課題だと思います。

例えば、オリパラ開催前にも、セクシュアルハラスメントなどを巡り、トップや関係者の辞任などが相次ぎましたが、これは一つの象徴的な出来事だと捉えたほうがよいと思います。

世界をはじめ日本でも、価値観や倫理観が大きく変わっているにもかかわらず、日常の中ではそういった議論をしたり、指摘をする、されるといった機会が少ないと感じています。

男女平等というと、会社などでは「役員や管理職での女性の登用」といった話題が上がりがちですが、実は、その手前でも、様々な考えや視点を持つ人たちが議論したり、アイディア交換をする機会を増やす、といった身近にできることも数多くあります。また、国籍、宗教、性別が違う人が集団の中に入ることで、日常的なバイアスから解放されることもよくあることです。多様な価値観を取り入れることにより根本から組織が強くなるということだと考えています。

これまで少し厳しく聞こえたかもしれませんが、私はサステナビリティの真の推進によって、日本、日本人、日本企業の強みが大きく発揮できると信じています。他への思いやりを持ち、自然と調和する精神があり、課題に対して、地道な努力と高い技術力を持って取り組める。この国民性を世界の課題解決に活かしていければ素晴らしいと思います。

既に日本でも、多くアクションが生まれていますので、その点がつながって線となり、大きなサステナビリティの輪が広がっていけばと思います。

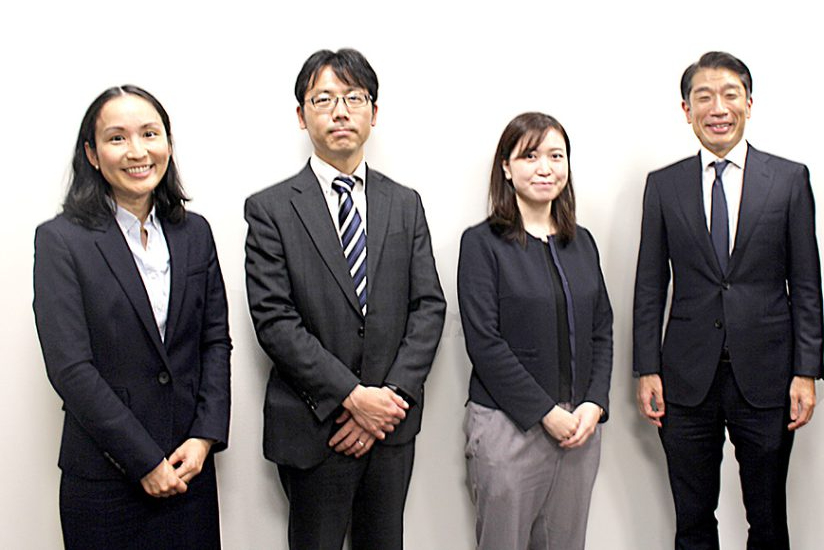

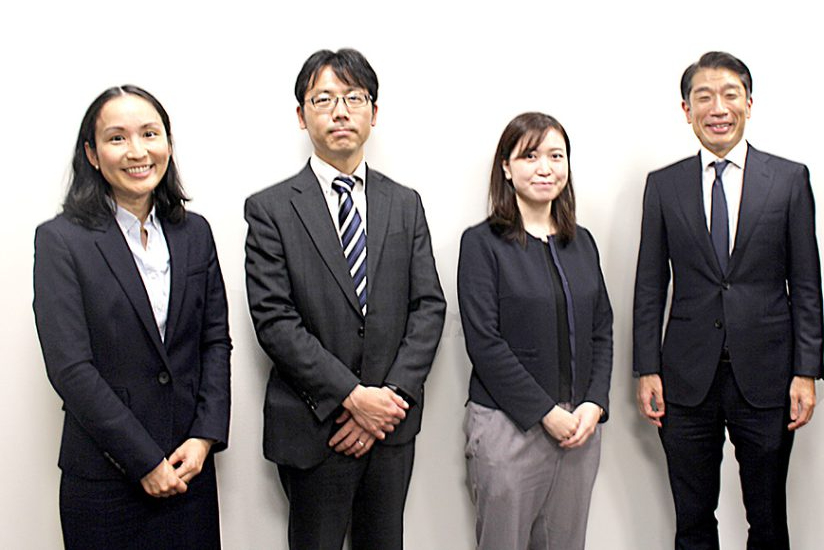

サステナブルビジネス部の皆様

サステナブルビジネス部の皆様サステナブルビジネス部とは?

ー本日はお時間いただきありがとうございます。まず「サステナブルビジネス部」の概要を教えて下さい。

太田様

太田様太田様:

我々サステナブルビジネス部には、三つのグループから構成されており、各グループから岡﨑、福山の2名に参加してもらっています。

一つ目は岡﨑が所属する、企画開発グループです。今までの銀行では馴染みのなかった新しい分野のビジネスを企画するための調査研究などを行っており、2021年9月に設立した再生可能エネルギーファンドの運営を行う「Zエナジー」社の立ち上げプロジェクトなどを推進しています。

二つ目は業務推進グループです。最近出てきているグリーンローン・ソーシャルローン等のサステナブルファイナンスの推進をサポートしています。

三つ目は福山が所属する、環境社会リスク管理グループです。プロジェクトファイナンスの中で、案件の環境社会リスクのインパクト評価などを行い、事業開発を行う上記2グループの基盤を作っています。

部長の西山は、総合商社から転職し、金融機関での業務経験はありません。そこから分かる通り、我々の部署では銀行のビジネスを領域を超え、単にファイナンスをするだけでなく、ファイナンスをするための事業であったり、社会全体としての仕組みづくりをしており、従来の銀行のイメージからは考えられないような部署となっています。

ーサステナブルビジネス部立ち上げの背景を教えていただけますでしょうか。

西山様

西山様西山様

世界経済の動向は、人口増・GDP成長を背景に中国・アメリカが牽引するモデルから、欧州の金融機関を中心に、環境社会問題で事業を再整理する時代へと明確にシフトしています。金融面においても、経済性や事業性に加え、各事業が持つ環境社会インパクトを示し、そうした取り組みを支援する投資家と密接に結びつきながら、サステナブルな社会を創り上げていく流れに向けて、国際金融資本のあり姿が大きく変化しています。

環境社会課題に配慮しながら経済活動を推進するには、金融機関の立ち位置も「お客さまの事業を査定し融資する」という従来の立ち位置から、「お客さまの事業を環境社会課題の観点で整理し、インパクトを可視化した上で、計画段階から一緒に事業を創り上げさせていただく」立ち位置へ変化が求められていると思います。

こうしたグローバルな社会情勢変化も踏まえ、MUFGとしても2021年5月にカーボンニュートラル宣言を公表しました。MUFGの気候変動問題を中心とする経営戦略、サステナビリティ戦略は、経営企画部傘下の「サステナビリティ企画室」が立案しています。

サステナビリティ企画室とは別に、ビジネスを通じて気候変動問題を中心とする環境・社会問題の解決をめざすため、サステナブルビジネス部が設立されました。もともとは、主にプロジェクトファイナンスを取り扱うソリューションプロダクツ部の1領域としてサステナブルビジネスを推進してきましたが、近年の大きな変化、お客さまとのエンゲージメントの強化をめざす目的で、2021年7月に「サステナブルビジネス部」へと部成りさせ、機能と人員の拡大を進めています。

ーサステナブルビジネス部のミッションや活動内容をお教えください。

サステナブルビジネスのミッションは、MUFGの横串の部署として、環境社会問題をビジネスの側面でお客さまと一緒に解決をめざしていくことです。

サステナブルビジネス部はMUFGのグローバル情報ハブとして、最前線の国際金融動向の情報が集まります。これら情報を束ね、MUFGのセンターオブインテリジェンス機能を創り上げ、お客さまへのエンゲージメント、政策提言を通じたガバメントエンゲージメント、MUFGの総合力発揮をめざしたグループ内エンゲージメントを進めています。お客さまや省官庁の皆さまが必要とする情報、サービス、ルールを、エンゲージメントを通じて一助を担っていく貢献をめざしています。

ーサステナブルビジネス部は御行の中でも、珍しい体制をとっている部署ではないかと推察いたしました。

岡﨑様

岡﨑様岡﨑様

そうですね、横串の部署という観点で珍しいと思います。サステナビリティというキーワードで部門をまたいでいるという点は特徴的ですし、我々の存在意義であると感じています。

MUFGの強みの一つに、専門性に特化した部門の集合体であることが挙げられますが、環境社会問題ごとに各社の事業を整理するという潮流の中で、部門を横断した事業が行われることはMUFGだけでなく、他社にとっても珍しい例ではないかと思っています。

ーサステナブルビジネス部が今後注力したいと考えている領域がございましたら教えてください。

太田様:

サステナブル投資戦略に基づくインパクト投資の拡大を考えています。

サステナブルファイナンスに加えてインパクト投資の考え方をどのように銀行に取り込んでいくのかという案件を担当しており、社会問題を解決するために、どのような手法がありうるのかという部分をお客様と伴走しながら、事業が社会に与えるインパクトの可視化に取り組んでいます。

インパクトを可視化することで、今まで融資がつかなかった事業にお金が集まり、社会問題を解決する事業が増え、結果的に事業可能な社会の実現につながる、という一連のサイクルをどのように作り上げるのかという部分に取り組んでいます。

MUFGとしても、民間金融機関として初めてインパクト投資の運用原則に署名するなど、積極的に投資を実施しています。

西山様

環境社会課題の中でも、昨今は気候変動問題が重要になりますが、今後は生命に関わる案件、例えばバイオテクノロジー・ヘルスケアなども、大きなテーマに挙げられると思います。これらの事業に資金が集まる仕組みを作り、未来の世代のチカラになるために貢献していきたいですね。

ーサステナビリティというと、どうしても再エネ投資などにまず注目されがちですが、生命に関わる領域まで広げるというお話は非常に興味深いですね。

西山様

まず実際に事業に関与してみる、何をどのようなテーマで取り組むと、どのような課題があるのか、それをしっかりと自分たちでも一緒に汗をかき、見極めながら、資金の集め方を工夫してみる。実際の事業や投資を通じて得ることができた着想・発想力を持って、自分の国の課題に当てはめ、更に大きな仕掛りに発展させることができたら、更に大きな金額の資金を集めることができるはずです。こうした循環サイクルを作り上げていくことで、経済成長と環境社会問題の解決を両輪で達成できると考えています。

サステナブルビジネス部の魅力

ーMUFGのサステナブルビジネスに関わる魅力は、どんな点であるとお考えでしょうか。

西山様:

やはり、Integrityの高い同僚、そして圧倒的なスケールのオポチュニティだと思います。

私は入行3ヵ月目ですが、さすが日本一のメガバンクと感じる驚きの日々です。どの部署に行っても、こんなスケールのビジネスオポチュニティがあるのかと、連日驚きを隠せません。ただ組織が大きいため、縦割りになってしまうこともあると感じています。このため、各部署の事業機会を、社会課題ごとに整理し、取り組みを考えることで、融資の観点だけでなく、エネルギートランスフォーメーションを仕掛けていくきっかけを事業パートナーの皆さまと一緒に作り上げていくことができると考えてます。

太田様:

自由に事業開発ができる点も魅力の1つだと思っています。

業務の進め方として、上司が部下に対して業務を振るようなスタイルは取っておりません。定例会議等で進捗管理は行いますが、基本的には本人の裁量に任せています。

ただ、サステナブルビジネス部としての目的はブレずに、それぞれがそれぞれの専門性を発揮するプロフェッショナル集団と思っていただけると、イメージしやすいかなと思います。

ーサステナブルビジネス部に入って良かったなと感じるのはどのような時ですか。

福山様

福山様福山様

弊行のルールですと、産休・育休を取得すると職場に戻る際に違う部署に異動するようなケースが多いのですが、私の場合は産休に入る前に担当していた案件をまたやりたいという想いが強く、上司にその思いを伝えたところ元々在籍していた部署に戻ることができ、非常に嬉しかった思い出があります。

休職した人の穴は、他の人で埋めてしまえばよいという考え方もあると思いますが、我々とお付き合いのある組織、特に海外組織などはほとんど担当者が変わらないことから、お客さまに名前を覚えてもらう、リレーションを築くことが重要だと考えています。そのため、我々の部署では本人が希望するなら、担当業務に長く携わることができます。

サステナビリティ領域は長いプロジェクトが多く、長期的な視点で見ていく必要がある中で、腰を落ち着けて業務ができる点は非常に魅力ですね。

三菱UFJ銀行サステナブルビジネス部が求める人材

ー部門を横断する組織ということで、、かなりコミュニケーション能力が求められるのではないかと思います。

岡﨑様:

おっしゃる通りコミュニケーション能力は求められます。自分たちの業務を説明し、今後何に取り組んでいきたいのかという点を、他部署の方に説明する機会もありますので、マスト要件ですね。

ー本日ご参加頂いている皆様も女性の割合が非常に多いですが、サステナビリティを推進する部署ということで、サステナブルビジネス部自体もダイバーシティに富んだ組織なのでしょうか。

太田様:

確かに女性の割合は多いですね。ダイバーシティの観点から男性を採用したほうが良いのではと話題に上がるくらいです(笑)。

その他バッググラウンドについても非常にバラエティに富んでおりまして、岡﨑のように営業から移ってきた方もいれば、西山のように他業界から転職してきた方もいます。

そのため、あえて性別や国籍、バックグラウンド等を意識するような環境ではありません。銀行ではありますが、外から入行された方が馴染みやすいという点も、我々の魅力の一つです。

ーお話をうかがっていると、皆さんひとりひとりが専門性を持った経営者のような印象を受けました。

西山様:

確かにそうかもしれません。もしかすると将来また取材を受けるときには、ここにいる何人かは経営者になっているかもしれません(笑)

そのようなポテンシャルを持った人材と、たくさんの事業オポチュニティが集う部署であることに間違いありません。サステナブル社会変革を担う起業家集団のような部署とイメージしていただけると良いかもしれません。

ー事業会社やコンサル出身の候補者さまに、御行の求人を紹介すると「金融機関出身でないと難しいのではないか?」というリアクションをされる方が多くいらっしゃいます。

太田様:

キャリア採用でサステナブルビジネス部に入社された方で、銀行出身者という方は現状1名だけです。我々としても、採用要件に金融機関での業務経験は求めていないということはお伝えさせて下さい。それよりも、明確な答えのない領域に仮説を立て、社内の関連部門を先導し動かすことができるリーダーシップと、まだ未確定な領域に挑戦できるチャレンジ精神や立ち上げにやりがいを感じる方がフィットすると思います。

ー逆に御社にフィットしないタイプの方の特徴も教えてください

安定した決められた業務の中で、自分の専門性を発揮していこうという観点で、金融やサステナビリティのバックグラウンドのみを活かしていきたいという志向の方は、ご本人として、やや馴染まないと感じられるかもしれません。

自分が持っている知見を使って、事業を行っていきたいという方を求めており、逆に言うと知識は後からでもキャッチアップできると思っております。

ー目下、TCFD開示など、目の前に迫っていることにとらわれがち、事業の中身を作っていく部分が重要だと再認識いたしました。

太田様:

サステナビリティ領域への転職を考えていらっしゃる方にお伝えしたいことは、経営企画やコンサルティングファームでサステナブル推進の支援を行うのか、我々サステナブルビジネス部ようにサステナブルな事業を作る側で働きたいのかという点をすみわけした方が、合う合わないがはっきりすると思っています。

三菱UFJ銀行サステナブルビジネス部を志望される方へ

ー最後に御社を志望される方へメッセージをいただけますでしょうか?

太田様:

サステナビリティという領域の中で、いろいろな立場があると思いますが、銀行の本業・法人のお客さまの本業をサステナブルなものにしていきたいという想いがある方には、非常に良い環境が整っております。また、様々なエキスパートがいる中で、ご自身の専門分野を周りに共有し、周りの専門家からも、サステナビリティに関する専門的な知見を得ることができる、学びが多い部署だと思っております。

西山様:

私たちの部署はMUFGが掲げる「世界が進むチカラとなる。」というパーパスを体現したチームです。世の中の動きを知り、お客さまの事業に寄り添い、エンゲージメントを通じて、ルール、事業、サービスを創り上げていく。

メガバンクというIntegrityに満ち溢れたリソースと、豊富なオポチュニティと向き合い、「環境社会問題を解決する仕組みを作りたい」「多くの人とOpen &Inclusiveなパートナシップを組成して共創したい」「自分で事業を行ってみたい」という熱い想いを持った人にぜひ入社いただきたいと思っています。

我々とともに、社会を変えていきたいという方からのご応募をお待ちしております。

-本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました。

今回特集しました「三菱UFJ銀行 サステナブルビジネス部」様の求人をご紹介いたします。

ご興味がある方は下記ボタンよりご応募ください。

ー今回の分析でわかった結果を改めて教えて下さい。

小島様:

国内の主要企業が開示している環境面、社会面、ガバナンス面での取組みに関する情報をもとに、日本総研が独自に評価した2019年度のESGスコア(=企業の社会的課題への取り組み)のデータを、主要就職情報サイトのひとつである「キャリタス」による就職ランキングや、定着率、平均勤続年数と突き合わせ、関係性を分析しました。就職ランキングは、大学生や大学院生を対象に行なったアンケートがもととなって作られています。

その結果、ESGスコアが上位25%に入ると、就職ランキング上位に入る確率が約3倍弱(5.9%から24.2%へ)高くなりました。また、従業員に関しても、就職3年目の定着率が約4%(6.0%から17.5%へ)上がり、勤続年数も約2年長くなる、といった関係が示されました。

この分析結果からは、企業の「人材確保力」を向上させるためには、「社会課題への取り組み」=ESGへの取り組みが一定の効果をもたらすということです。

ーこの結果から導き出せることはなんでしょうか。

ESGの課題に取り組むことは企業にとってコストと考えられることが多いですが、逆に企業にとっては新卒、転職人材、既に入社している人材、いずれの立場から見ても魅力のある企業として評価されており、優秀な人材の獲得や維持につながるということです。その先にある「企業価値」の向上にも貢献する可能性が高いと思っています。

ーなぜ今回、このようなテーマでの分析をされようと思われたのでしょうか。

仕事でいろいろな企業にヒアリングをすることが多いのですが、「社会課題への取り組みをやって企業にどんなメリットがあるのか」と聞かれることが多かったんです。「それが大事であり、うちもやらなきゃいけないことはわかっているが、自分たちの企業の価値につながるかわからない」と話される声が多く、データできちんと「価値向上に寄与するんです」とお示ししていくのが意義があると思ったためです。企業の皆さんには、ESGに取り組むことが優秀な人材の獲得につながるということを実感してほしいです。SDGsに関心が高い若者が増えています。採用という点でも取り組みには意義があると思いますが、次世代の若者たちがより良い社会を求める中で、大人こそが持続可能な社会づくりに貢献していく社会的責任があります。

ー新卒の学生たちが企業を選ぶ上でも重要な要素として捉えていることがわかりました。

今、「社会的課題」というテーマを起点に社会に大きな変革が起きています。学生や社員がキャリアを考える上でも、どのような社会課題があるかを考えることは指標として重要です。成長産業がどのようなもので、自分が目指す企業がその産業なのかを考えることは、たとえ経理の仕事をやるにしても関わってくる要素なのです。自分の会社が社会の役に立っているかは自分の今後の社会人人生を考える上で大事なことです。私達はよく企業を選ぶときに、育休が取れるかどうか、給料が高いかどうか、などと考えがちです。つまり、近視眼的な見方、短期的思考に陥ってしまいがちですが、「人生100年時代」が謳われる中で、将来を簡単に予想できないこの世の中を生き抜くためには、大局的に考えないといけません。どのような分野でどのような仕事をしていくかということを真剣に考える上でも、社会課題、環境問題へのアンテナを張っておくことが必要になっていきます。

ーSDGsの17目標は、働きがいのある人間らしい仕事を達成することも目指しています。働き方の改善や人材の活用という点では、企業はどう取り組むべきでしょうか。

日本でも働き方改革が流行っていますが、従業員のためにより良い職場環境を提供するだけではなく、能力開発や長期的なキャリア形成にも取り組むことで企業価値は上がっていきます。「人材育成」というものは、すぐに効果が出ません。教育するには時間がかかるし、成果も人それぞれで、すぐ出るとは限りません。でも、企業が働き方改革に取り組むことは最終的にプラスになり、長期的に効果があります。それぞれの個々人に合わせてキャリア形成をしていく必要があるのではないでしょうか。

ーESGに取り組む上で、日本企業はどういった課題をつきつけられていますでしょうか。

日本企業の中ではESGはもともと関心が高くなかったと思います。気候変動が激化する中でようやく着目されるようになりましたが、これまでは「女性活躍の促進」というテーマも、政府が言っているからといったような外圧的要因からやっていたに過ぎなかったのではないでしょうか。これからは内発的にやっていかないといけません。言葉は流行っていますが、きっかけとして捉えつつ自分たちは何ができるのかを考え、進んでいくことが必要です。世の中の変化が激しくなり、ビジネスのあり方そのものが変わってきています。長期的に次世代のことまで考えて事業を行っていて、社会的課題に資するビジネスをやっていくために長期的かつ大局的に物事を考えていく、つまり着眼大局、着手小局で進めていくことが非常に重要だと思います。企業は「SDGs」や「ESG」という言葉に振り回され、「流行っているから取り組む」というマインドで臨むのではなく、あくまで「きっかけ」として考え、真剣に自社の事業を見直してほしいと思います。

9月29日、自由民主党の総裁選挙で岸田文雄氏が新総裁に選出された。10月4日に召集される臨時国会で衆参両院による首相指名選挙が行われ、同日中に岸田内閣が発足する見通しである。

今回の自民党の総裁選は、事実上、次の首相を決める選挙でもあったが、他の3候補を含め多くの政策論争が行われた選挙であったと言えるのではないだろうか。そこで、ここでは岸田氏の経済政策に注目してみたい。総裁選で岸田氏は「成長と分配の好循環」を経済政策の柱に掲げていた。

同氏の【岸田文雄 政策集】には、新しい日本型資本主義を創り新自由主義からの転換を掲げている。そのうえで、「『国民を幸福にする成長戦略』と『令和版所得倍増のための分配政策』を進めます」と述べられている。

そして、「規制緩和・構造改革などの新自由主義的政策は確かに我が国経済の体質強化と成長をもたらしました。他方で、富める者と富まざる者、持てる者と持たざる者の分断も生んできました。成長のみ、規制緩和・構造改革のみでは現実の幸せには繋がっていきません」として、そのために「今こそ成長と分配の好循環による新たな日本型資本主義の構築が必要」と主張している。

総裁選では特に所得再分配による格差の是正を強く訴えていた。子育て世帯や非正規雇用者の支援を重視し、数十兆円規模の経済対策を行うことも打ち出している。また「小泉改革以降の新自由主義的政策を転換する」という主張も政策の重要な柱である。

「令和版所得倍増」と銘打たれた、分配による分厚い中間層の再構築を通じて消費者の購買力向上を図ることは、日本経済の安定した成長を取り戻すことにつながる。中間層の厚みを増すことは、持続的な経済成長にとって基本的に正しい方向性であろう。そして、その方法として金融所得課税などで分配するということも、原則としては問題ないと言える。

しかし、大切なのはこれらをいかに実現するか、である。具体的な政策の中身も今後肉付けされていくことになろう。新型コロナショック下において経済活性化と感染拡大防止は慎重にバランスを取りながら進めていくことが求められる。きわめて重要なタイミングで就任する国のリーダーに大きな期待を寄せつつ、私個人としては自らの果たすべき役割を着実に実行していくことが必要なことだと改めて感じた次第である。

お役立ち動画

新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)の感染拡大を背景に、サプライチェーンの脆弱性が顕在化している。

感染が拡大し始めた当初は中国を中心に海外の生産ラインが停止し、部品や資材調達の滞りが起き始めたことで国内工場の一時的な操業停止や生産調整の動きが出ていた。そののち、外出自粛やテレワークの急速な普及などを背景とするパソコンや家電の需要の拡大などにより、半導体不足が発生した。それに加えて、新型コロナの蔓延やその対策による労働力不足などを背景にコンテナ不足が深刻化したことや米国経済の急回復などにより、日本では木材などの材料不足も発生し、生産調整を余儀なくされた企業もみられている。

そのようななか、世界各地で生産拠点の国内回帰・多元化ならびに「脱中国」の動きが注目されてきた。なかでも日本政府は生産拠点の国内回帰およびASEANなど第3国への多元化を促す補助金制度を設けている。2021年3月12日から5月7日の間に実施されていた「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」の2次公募[1]での申請数は280件、金額は約3,118億円と、補助金予定額2,108億円の約1.5倍となった[2]。引き続き、生産拠点を国内に回帰させる動きはみられるものの、以前当コラム(「生産拠点の国内回帰・多元化の動きは続くか」)で取り上げた1次公募の倍率(約11倍)と比べると勢いが弱まったように見受けられる。

こうしたサプライチェーンの多元化は、特に生産拠点が集中する中国への依存からの脱却を意味するものである。しかし、実際のところ、日本において「脱中国」はどの程度進んだのであろうか?

財務省と日本銀行が発表した国際収支統計によると、新型コロナの影響が拡大し始めた2020年の日本による中国への対外直接投資は前年比5.0%減の1兆1,046億円となった。投資額は減少したが、対世界への直接投資の減少率(同51.3%減)を大幅に下回っている。中国向けは日本の対外直接投資全体の8.9%を占め、前年から4.3ポイント増となった。

他方、国際連合の貿易統計のデータベースUN Comtradeをみると、2020年における日本の対中輸入額は前年比3.2%減の1,638億5,056万ドルとなった。しかし、世界全体からの輸入額が同11.9%減となったことを考えると、こちらも相対的な減少率は小さい。その結果、日本全体の輸入に占める対中比率は25.8%と、前年比2.3ポイント増であった。

このように、新型コロナの影響により対中直接投資や輸入額は減少しているものの、日本の対外直接投資や輸入額に占める対中比率は増加しており、総じてみると脱中国依存の進展はみられないと言えよう。

2021年に入ってから、半導体に加え、木材、鉄鋼、燃料などの材料不足が深刻化している。さらに、感染拡大の影響により海外工場が再度停止し、自動車関連部品の供給に大きな支障をきたしており、自動車メーカーにおける減産の動きが出ている。このような状況下、サプライチェーン強靭化の重要度はますます高まっていくであろう。2021年以降の「脱中国」などサプライチェーンの多元化の動きに注目したい。

お役立ち動画